その結果、対日追加関税が実際に発動されるまで一定の猶予期間を確保し、その間に関税率の引き下げや除外措置を探る時間を得ることに成功しました。

さらに報道によれば、日本側は「在日米軍の駐留経費(いわゆる思いやり予算)の増額」や「米国産農産品の一部関税引き下げ」など、アメリカ側の要求に一定の譲歩も示唆しているとされます。

こうした“取引”を通じ、対米関係を悪化させずに済むよう調整を図っているのです。

同盟関係は「数少ない交渉カード」

要するに、日本にとってアメリカとの同盟は「経済のダメージを最小限に抑えつつ、安全保障も維持するための生命線」でもあります。

相手がどんなに強硬になっても、ある程度は特別な「同盟国枠」として扱ってもらえる可能性が残るからです。

逆に言えば、この特権的立場を失えば、通常の貿易相手と同じく容赦ない高関税の対象になり、さらに大きな損失を被る恐れもあります。

結果的に、日本は「アメリカの高関税政策には反発しつつも、決定的な対立を避け、むしろ同盟というカードを最大限活用しながら譲歩を引き出す」という現実的な道を選んでいるとも言えます。

経済的な自立と安全保障上の依存のバランスをどう取るか──これが日本が抱える大きなジレンマであり、今後も慎重な舵取りが求められるでしょう。

8:「高関税の世界」がニューノーマルになった場合のシナリオ:新冷戦的ブロック化、成長減速と供給網の変化

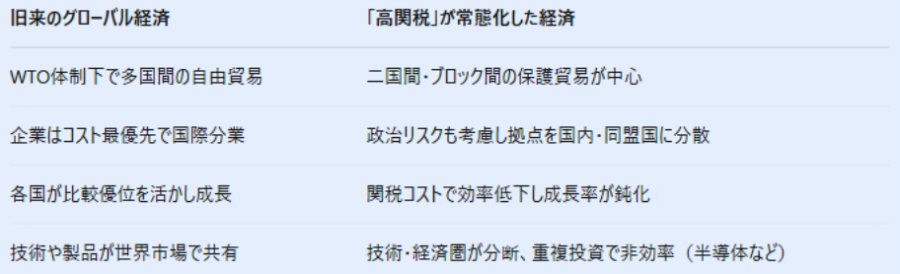

仮に「高関税」が恒常化した場合、世界経済は大きな転換を迎えるでしょう。

それはまるで新冷戦のように、主要国を中心としたブロック(経済圏)に世界が再編されるシナリオです。

米国および同盟国のブロックと、中国・ロシアなど権威主義国のブロックに二極化し、それぞれが高関税や輸出規制によって相互に壁を築くような構図が想定されます。