⑤ 三菱商事 三菱商事は秋田沖など3海域洋上風力事業で522億円の減損損失を計上し、他の風力事業を含めて事業性の再評価を検討中と公表(25年2月)。

(2)洋上風力発電コストの内外トレンド比較に見る日本の高コスト体質洋上風力発電は、陸上風力と比較して基礎部分の難易度が高く、また大型化により手間がかかるので建設費が高くなり、海底ケーブル、洋上変電設備等の送電設備の設置の費用も要する。さらに、発電コストの30%以上を占める維持管理費としては離岸距離、水深が影響し、塩害、強風対策等メンテナンスに費用が嵩む。

NEDOは、現在の欧州並みの洋上風力のサプライチェーン及びインフラが構築された環境において洋上風力発電設備が建設されるという極めて楽観的な想定に基づく試算値として、欧米に比較して40年における建設費は1.36倍としている。

浮体式洋上風力発電を社会実装するためには、さらに風車、浮体、係留システム、ケーブルの挙動・性能・施工法・コストを考慮した一体設計により信頼性の向上と低コスト化が必要となる。さらに、日本及びアジアでは特有の自然条件である台風、地震、落雷、低風速等に対応した風車仕様の最適化が必須である。

因みに、着床式風力発電が運転されている富山県東部沖における着床式と浮体式の採算を比較した例がある。38基の風力発電を35年から20年間運転すると仮定し、全てを着床式、浮体式及び半々と仮定するとともに設備利用率及び景観費用を±20%増減し評価している。

着床式では3種類のケースで便益が発生したのに対して、浮体式は全てのケースで損失が発生した。その要因は、浮体式の建設費が着床式の2.76倍である一方、便益(設備利用率が数%増、景観費用が僅かに減)が両者であまり変わらなかったことにあり、浮体式の建設費低減が課題であると示唆している注1)。

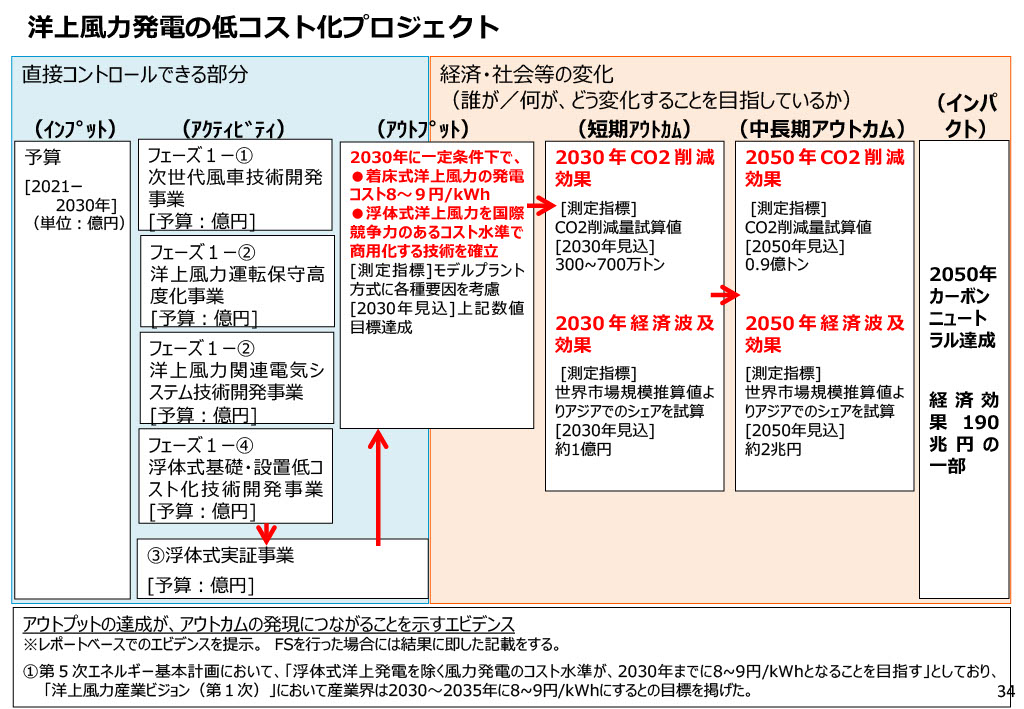

経済産業省では洋上風力発電の低コスト化プロジェクトに取り組んでいる。図2に示すように21年から30年までに総額1195億円(上限)を用意し、具体的なスケジュールは提案者の創意工夫に委ねることを原則としているが、ステージゲートを設定し、事業進捗を見て、継続可否を判断するとしている。

図2 洋上風力発電の低コスト化プロジェクト出典:「洋上風力発電の低コスト化」プロジェクトに関する研究開発・社会実装計画(案)の概要(経産省2021年8月)