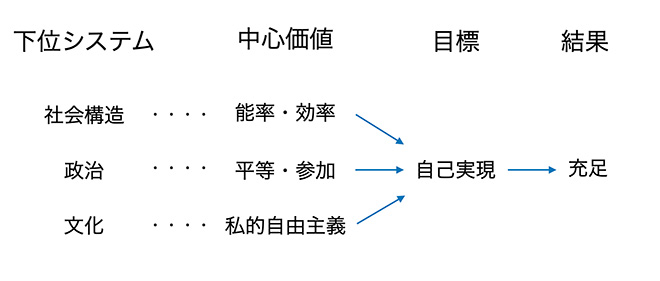

さらに価値システムの問題にも関心を拡げて、ベルの『脱工業社会の到来』や『資本主義の文化的矛盾』なども参考にして、「充足」の点から「社会システムの価値」を整理した。

下位社会システムを社会構造、政治、文化に分けると、その中心価値は表1のように異なる。それは、社会システム成員の行為様式に影響する社会構造面の「能率・効率」価値も、政治面の「平等・参加」の価値も、文化面における「私的自由主義」とともに個人の側から見ると「自己実現」の達成を求め、その結果として「充足」感が得られるというモデル図である。

そして、成員の「充足」が維持されれば、社会システムは変動しない。すなわち、「社会変動」の裏側にある「社会秩序」への視点も得られた。

表1 社会システムの価値 (出典)金子、1984:42.

日本の高度成長期が素材

このような一般化をしたので、次は歴史的素材を通してこの「社会システムの価値」の変遷を実証したくなった。それが本書「Ⅱ 高度成長と社会変動」につながった。

日本の高度成長期は団塊世代の私たちの青春時代でもあり、数多くの体験や思い出がある以上に、それまでの太平洋戦争前から継承してきた「戦前・戦後社会」を払拭した、「もはや戦後ではない」時代でもあった。全国的に産業化・都市化が進み、人口増加を基調としながらも、地方と中央の人口構造が激変し始めていた。

歴史的素材による実証

社会学では社会的実験ができないので、マクロ的な実証には歴史的素材を使うしかないが、その事例としての高度成長期は、同時代を生きた団塊世代にとってはいわば内部的観察者でもあり、取り組みやすかった。

人口移動、耐久消費財の浸透、成長要因の解明、産業構造の変化、食料自給率の推移、高等教育進学率の上昇、離村向都、都市化の進行、生活水準の変化、都市的生活様式の様相など当時収集できるデータを博捜して、具体的に論じることに努めた。この試みは2009年の『社会分析』で再度復活する。