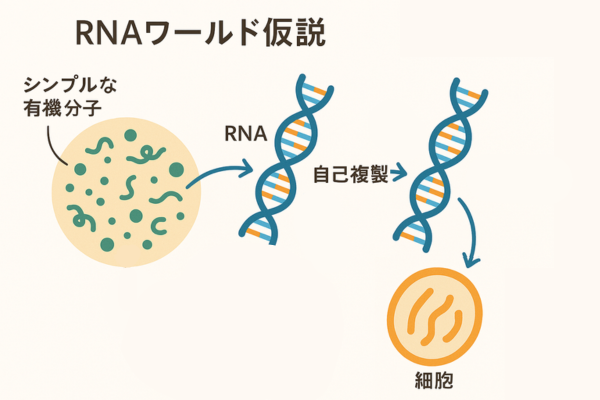

これは、RNAという分子が、生命の初期段階で中心的な役割を果たしていたという考え方です。

RNAは、DNAと似たように遺伝情報を持つだけでなく、自ら化学反応を促進する“触媒”としても働くことができるという、非常にユニークな特徴を持っています。

こうした性質のおかげで、RNAは“自己複製に近いこと”ができ、生命の原型になった可能性があるのです。

また、脂質分子(脂のような物質)が水中で自然に集まり、リポソームと呼ばれる膜状の構造をつくることがあることもわかっています。こうした構造が細胞膜の原型になり、RNAのような分子を内部に閉じ込め、安定した環境で反応を進められるようにしました。

こうして少しずつ“細胞らしいもの”が形作られていったのです。

つまり、生命の始まりは「一組の男女」ではなく、たくさんの分子が偶然と選択の積み重ねによってつながり合う分子のネットワークだったのです。

それが少しずつ“生命らしさ”を備えていったのです。

種は「ひと組」ではつくれない――多様性と進化の仕組み

生命は何らかの完成体が単体で生まれたのではなく、化学反応を繰り返す分子の群体として生じたというのが妥当な推論です。

では、生命が誕生したとして、それが種として繁栄していくにはどうすればよいのでしょうか。

まず問題になるのが、先程から議論してきた「遺伝的多様性」という要素です。

ある程度の数が存在したとしても、出発点が極端に限られた個体だったとしたら、当然ながら遺伝的なバリエーションはほとんどありません。

その結果、ハプスブルク家のような問題が現れます。集団の個体数が一時的に大幅に減少した後に再び増加した際に、遺伝的多様性が失われる現象を「ボトルネック効果」と呼びます。

実際に、絶滅危惧種や孤立した島の動物では、この効果によって遺伝的多様性が著しく低下し、将来の生存に深刻な影響を及ぼす例が数多く報告されています。