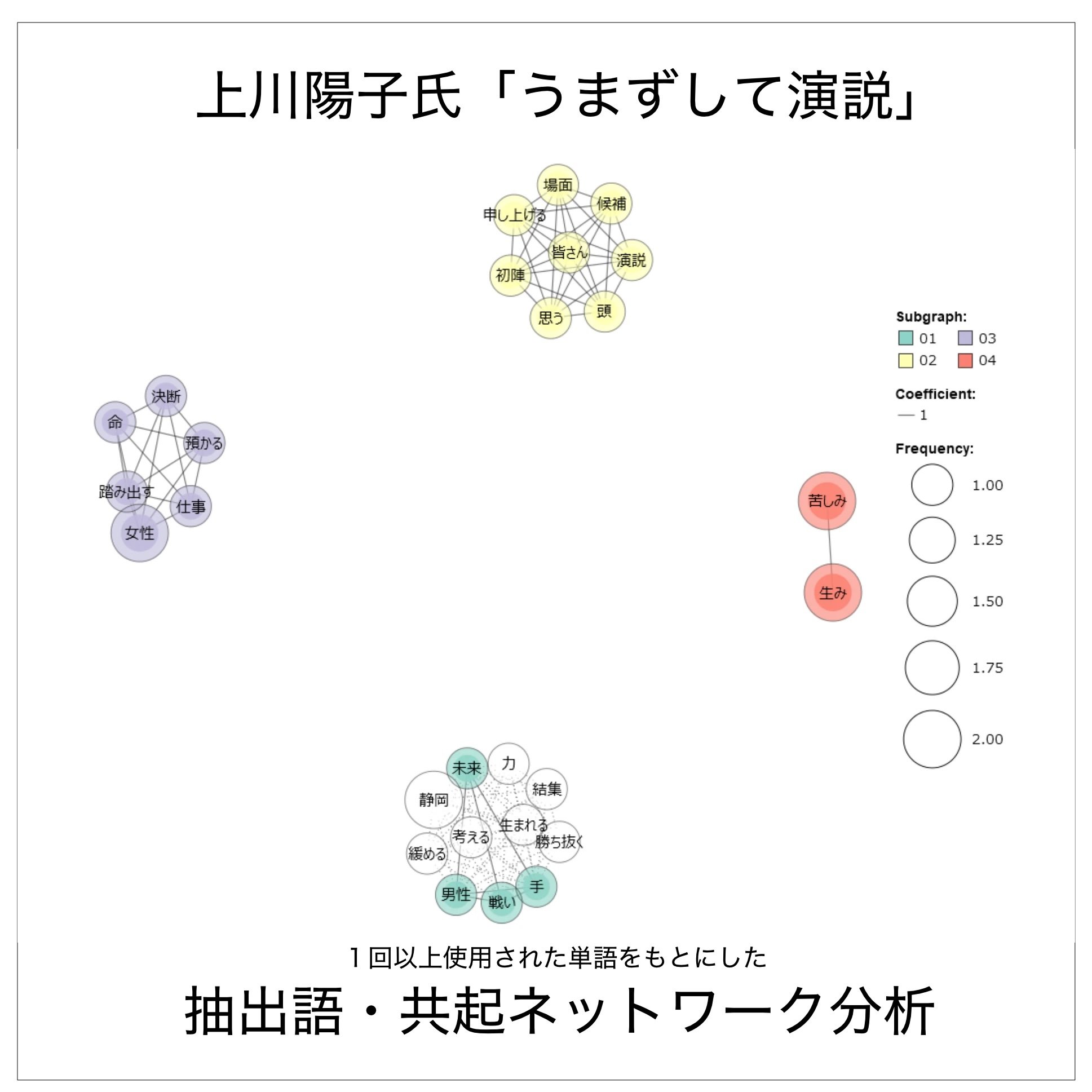

前掲の共起ネットワークは2回以上使用された単語で分析したものだが、1回以上使用された単語でネットワーク図を描くと以下のようになる。

「(候補者の)決断にまつわる話を女性に呼びかける話題」(図中薄紫色) 「皆さんに初陣での経験を伝える話題」(黄色) 「(知事や理想の静岡県を)生みだす苦しみの話題」(赤色) 「男性にも呼びかけ、戦いに勝ち抜くことを語りかける話題」(緑色)

が語られていた。

単語と単語を結ぶ線が太いほど結びつきが強い。

演説は文章で書き表されたものではないため、構成が散漫で言葉足らずな表現が少なくない。だが上川氏の演説に「出産困難な人への配慮を欠く」要素はまるでなかった。

もし「生む」「生み出す」「生みの苦しみ」と比喩や慣用句を使うだけで配慮を欠くなら、これらを政治家に限らず私たちは二度と使えなくなる。

嘘をついて責任を取らない報道

大多数の人々は上川氏の演説を耳にしていない。

このため「うまずして何が女性か」「出産困難な人への配慮を欠くと指摘される可能性がある」と報じられると、この通りの発言や出来事があったと信じる人が多かった。

しかも共同通信の英語版記事は、見出しが「Japan minister queries women’s worth without birth in election speech」で、「equating the importance of childbirth to electing a new governor in a speech ahead of a gubernatorial election」と報じている。

これらは「日本の大臣、選挙演説で出産を伴わない女性の価値を問う」「知事選挙を前にしたスピーチで、出産の重要性を新しい知事を選ぶことと同列に扱った」という意味だ。

多くの日本人でさえ演説の実態を知らないのだから、非日本語話者や海外の人々は輪を掛けて何も知らず、報道を鵜呑みにしただけでなく、後に共同通信の切り取り報道または虚報であったと知られた経緯も浸透しなかった。そして未だに上川氏の演説についてインターネットを検索すると、共同通信が報じた内容に沿ったマスコミ各社の報道が候補の上位に並んでいる。