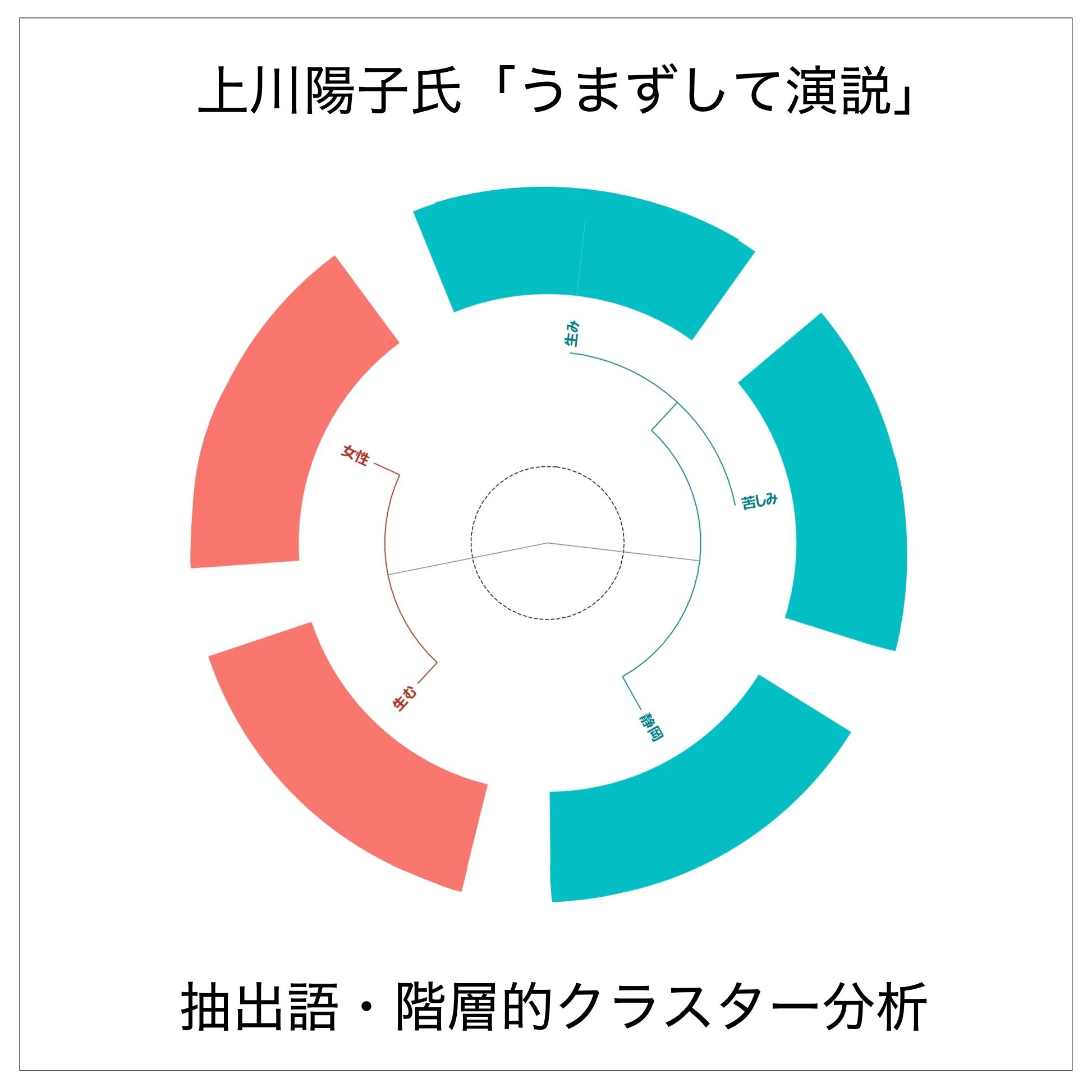

41個の単語のうち名詞、動詞、副詞可能(たとえば単語「今日」のように『今日(副詞)行きます』とも『今日(名詞)が最後だ』とも成り得るもの)を取り出すと、31個になった。このうち2回使われているのは「苦しみ」「女性」「生み」「生む(生ま+生ん)」「静岡」だった。

なお3回以上使われた単語はなかった。

品詞ごとの類似度は「距離測定方法(Jaccard係数)」を使用して導き出している。

演説は「生み」「苦しみ」「静岡」「女性」「生む」という5つの単語を軸に語られていた。

【「生み」と「苦しみ」】の話題は「静岡」をテーマにした話題だった。

【生みの苦しみと「静岡」】の話題は、【「女性」と「生む」】をテーマにした話題だった。

「うむ」を「生む(発生させたり作り出す)」ではなく、「産む(出産する)」に置き換えると意味が通らない。演説が子供を産む話ではないのは明白で、子供を産めるか否かの意味と捉えるのは一般的な感覚ではない。

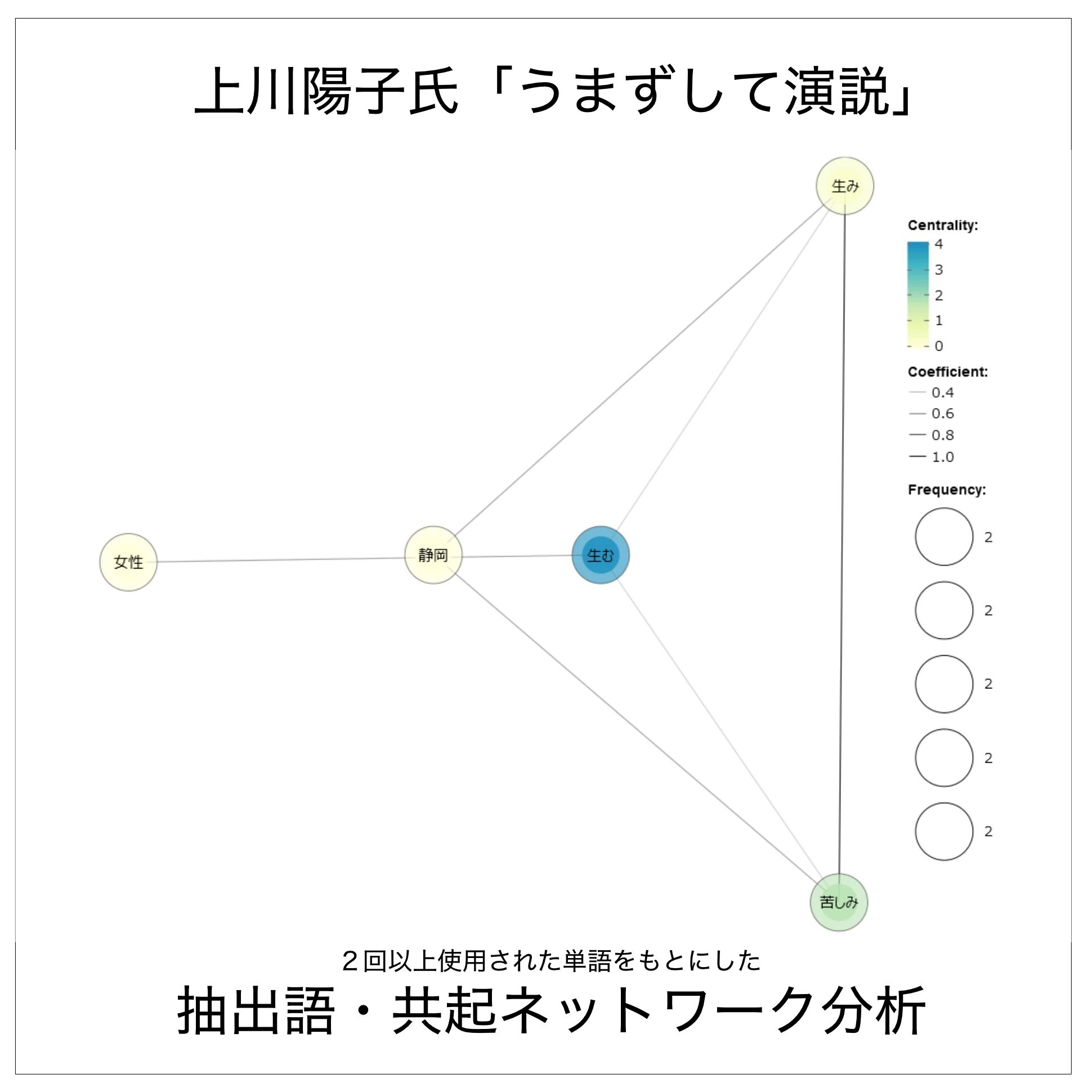

② 演説内で、どの単語がどれくらいの頻度でテキスト内に出現していて、どのような単語同士が一緒に使用されているかを明らかにする「共起ネットワーク分析」を行うと、①以上に演説の趣旨がはっきりした。

2回使われた単語は、以下のように他の単語と関係して同時に登場していた。

テーマの中心に位置するもの(centrality)の度合いを色分けした。単語と単語を結ぶ線が太いほど結びつきが強い。

演説は「生む」が重要なモチーフでありテーマだった。

「静岡」を生み出すのには【「生み」の「苦しみ」がある】という話題だった。

そして、この「静岡」を生み出すのは「女性」たちであると構成されていた。

演説冒頭の「一歩を踏み出していただいたこの方」とされた人物は推薦候補だ。つまり[立候補を決断してもらった。この候補者を私たち女性が静岡県知事にしよう]という意味になる。

【「静岡」を生み出す】とは、「知事を誕生させる」であり、文字通り「未来の静岡県」を生み出すことでもあった。これが演説の趣旨だったのだ。