要するに、口を開けば「進んだ欧米では」と言いがちな日本の大学教員たちの主導したオープンレターは、海外ではもう通用しなくなってから輸入された、徹頭徹尾のニセモノだったのだ。この点を押さえておくことは、きわめて重要である。

外国研究を専門としたり、海外在住だったりする識者が、現地では「もうやめましょう」と批判されている行動を日本に持ち込んで、失敗した。これ以上に自己責任が問われるべき事案は、ちょっと思いつかない。「オープンレターまでは問題はなく、呉座解雇のみがやり過ぎだった」といった言い訳に、成立する余地はないのだ。

さて、日本のオープンレターの信用を失墜させたのは、21年11〜12月の私の連載によってである。しかし、私はこのときレターの当否に絞ってフェアに議論したため、背景にあるトランスジェンダリズム全体の問題が可視化され、広く知られるにはもう少し時間を要した。

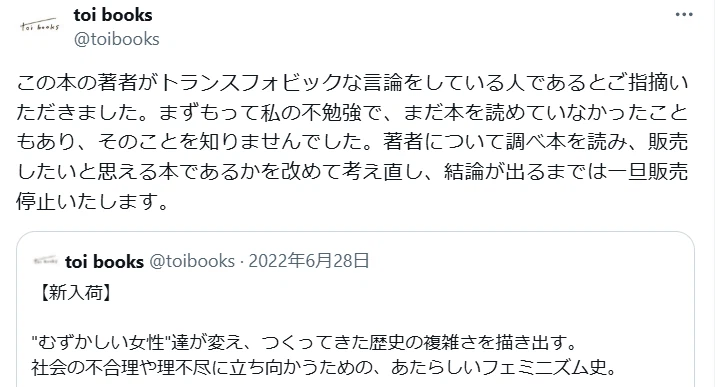

たとえば22年7月、どう見てもフェミニズムの本なのに、著者がトランス差別をしているとする「噂」によって、独立系の書店が書籍の配架を停止する騒ぎがあった(7月4日付のツイート)。「本の中身は読んでいないが、とにかくそう言われているから置かない」とする異常な論理である。

当該の書籍は、H. ルイス著『むずかしい女性が変えてきた』

興味深いのはこの書籍、すでに22年5月には最有力の女性運動団体WANに、人文書では権威ある刊行元(みすず書房)の編集者が紹介記事を寄せている。7月9日には、朝日新聞にも書評が載った。しかし、WANや朝日に「トランス差別を助長するのか!」と抗議が殺到した形跡は、ない。