という、新たな仮説が注目され始めています。

これを理解するうえでカギを握るのが単一量子ビットです。

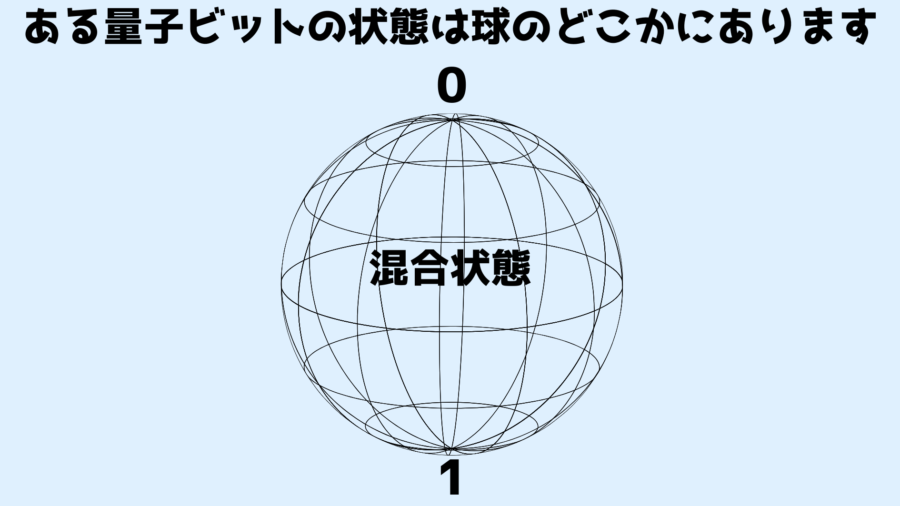

量子ビットとは、簡単にいえば「0」と「1」という二つの基本状態を同時に重ね合わせられる不思議な存在であり、その状態は「ブロッホ球」と呼ばれる3次元球面上の点として表現できます。

なにやら難しそうな概念が出てきましたが、その正体は至極簡単です。

私たちは無意識的にも「0」や「1」の状態(たとえば上向きスピンと下向きスピン)を、ある抽象的な“軸”の両極に置いています。

そして「両方が混ざった状態」を、その中間にあたる点と考えます。

これは理論的にも正しく、量子力学ではこのような状態を両極がある球として描きます。

たとえるなら、大きな地球儀を想像してください。

北極点そのものを「完全な0の純粋状態」とし、南極点そのものを「完全な1の純粋状態」とします。

すると、北極寄りの面積(たとえば日本に相当するあたり)に点を置くと、「ほぼ0だけれど、少し1が混ざっている」ような状態を示唆します。

一方で南極寄りに点を置いた場所(オーストラリアや南米の先端など)なら「ほぼ1だけれど、少し0が混ざっている」状態を表せます。

これらはいずれも“球の表面”にあるので、量子力学の文脈では純粋状態に相当します。

ところが現実の実験では、ノイズや外部環境との相互作用などの要因で、より確率的に混ざった状態(混合状態)になることがあります。

これを可視化すると、地球儀の表面を離れて“内部”へと入りこんだ点として描かれるイメージです。

たとえば、地球の中心付近に向かうほど「0と1がほぼ半々」に混ざりきったり、確率的にバラバラになっていたりする状態を表すのです。

日本の位置よりやや地下に潜った場所を思い浮かべれば「0寄りではあるけれど、かなり混ざりが進んでいて不確定さが増した状態」となります。