gorodenkoff/iStock

洋上風力発電入札の経緯

そもそも洋上風力発電の入札とは、経済産業省が海域を調査し、風況や地盤の状況から風力発電に適していると判断された海域について、30年間にわたり独占的に風力発電を行う権利を、入札によって決定するという制度です。

商業ベースの洋上風力発電としては、2024年4月1日に東北電力が秋田市沖および能代市沖に33基の風車を設置し、すでに運転を開始しています。しかし、その規模や海域の広さは、現在進められている入札とは大きく異なります。

運転中の洋上風力発電をすべて合わせても出力は14万kWにとどまりますが、入札の対象となっているのは、第1ラウンドの公募だけでも約170万kWにのぼります。対象海域も広大で、かなり沖合まで含まれています。

入札の流れを、ここで簡単に振り返ってみましょう。

(1)問題だらけの第1ラウンド経済産業省は、これにより風力発電の大規模導入が実現できると期待し、業界団体も一儲けの機会になると見込んで、2021年12月に第1ラウンドの入札が実施されました。ところが、早くもここで問題が生じます。第1ラウンドで公募された3つの海域すべてを、三菱商事を中心としたチームが落札してしまったのです。

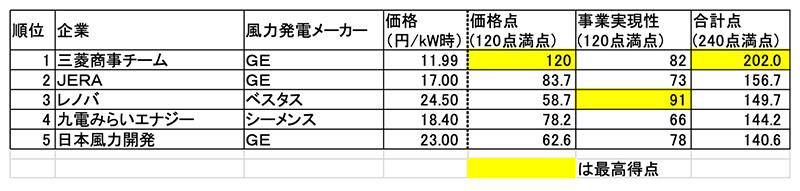

表1に、由利本荘沖の入札結果を示します。ここで大きく影響したのは、売電価格の安さでした。他を圧倒する低価格です。「再エネの電気は高い」「再エネ賦課金が家計を圧迫している」といった批判を受けていた経済産業省としては、この売電価格の安さに飛びつかざるを得なかったのでしょう。

表1 第1ラウンドの由利本荘沖各社の評価結果

三菱チームはGE社の風車を使用するとしていますが、三菱以外にも2社が同じGE社の風車を使うことになっています。GE社が三菱チームにだけ特別に安く風車を提供するとは考えにくく、そうなると、残されたコスト圧縮の余地は施工費や維持・保守費用にあります。他社よりも相当低くこれらの費用を抑えなければ、あのような低価格は実現できないはずです。