「超大陸パンゲア」に現代の国境が描かれた画像がスゴイ

上の地図のパンゲアの外側に広がる巨大な海を見ていると、こんな場所に船で旅立ったとしたらどうなるんだろう? と不安と冒険心に駆られてきます。

この時代の巨大な海は「パンサラッサ海」と呼ばれており、当時の地球の6割を占めていたと考えられています。現在の太平洋ですら小さく見えるほど、圧倒的に広大な水の世界でした。

このような巨大な海は、海洋生物たちの楽園だったのでしょうか?

実のところ海が広いからといって、そこが生物にとって豊かに暮らせる場所だったわけではないようです。意外なことにパンサラッサの中心部は、ほとんど生命のいない領域だったと考えられるのです。

生物のいない「海の砂漠」だったパンサラッサ海

なぜパンサラッサの中心ほとんどに生命がいなかったと考えられるのでしょうか?

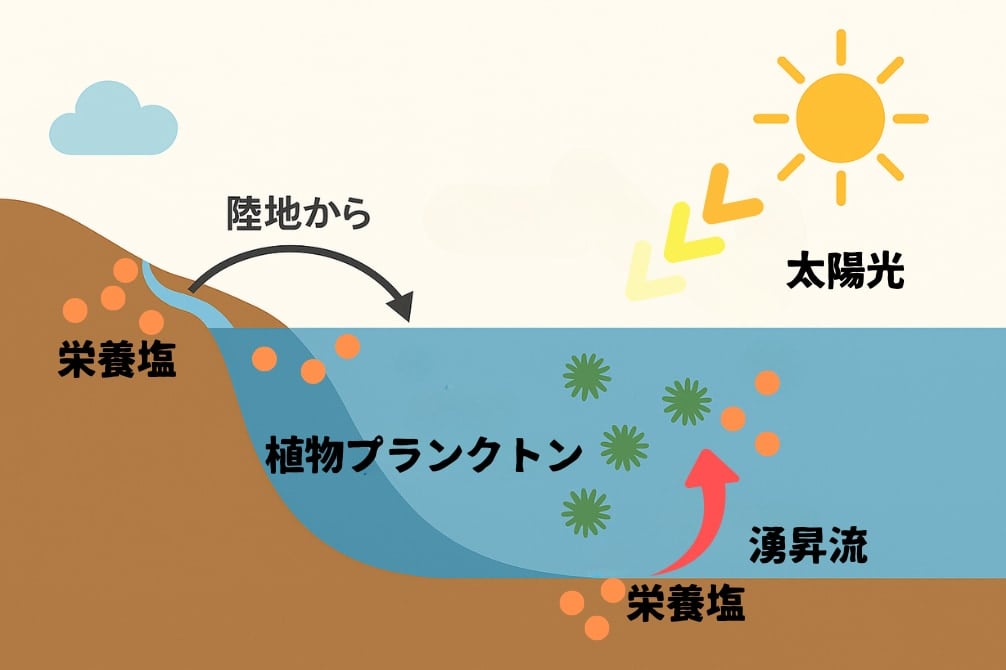

まず、海洋における生態系は「植物プランクトン」から始まります。これは、陸上でいえば草や木に相当する存在で、食物連鎖の土台となっています。植物プランクトンは太陽の光を浴びて光合成を行い、海の表層でエネルギーを生み出します。

けれども、光だけでは生きていけません。成長には、窒素やリンといった「栄養塩」が必要です。栄養塩とは、水に溶け込んだ無機養分のことで、プランクトンの栄養源となります。

こうした栄養塩は、主に2つのルートで供給されます。ひとつは、川などを通じて陸地から運ばれてくるもの。もうひとつは、深海からの湧き上がり(湧昇流)によってもたらされるものです。

ところがパンサラッサのような恐ろしく巨大な外洋の中央部では、この両方の供給が極端に乏しかったと考えられています。

陸地が遠すぎるため川からの栄養流入がなく、しかも陸地がないため海流の循環も弱く、深海からの栄養供給もほとんど期待できません。