中学・高校と、自分の日本史の恩師だった人が急逝し、お別れの会に出てきた。逝去もお通夜も、先月末のことである。

ご本人にも確認したが、同月に対談した成田龍一先生とは大学院が同窓で、面識もあったそうだ。わずか数日の差で、記事を目にしてもらえなかったと思うと、いっそう悔やまれてならない。

昨年夏の同期会にも、担任として見えていたのだが、じっくりお話ししたのは23年の2月が最後になった。社会科の別の恩師も交えた3名での会食で、東京が異例の大雪だったのを覚えている。

そのとき「地政学という概念が、どうしてこうも気軽に復権したんだろう」という話題が出た。自分が高校生だった1990年代の半ばには、地政学といえば「あってはならない ”政治的に正しくない” 学問」といったニュアンスがあり、授業でもそう言及されていたからである。

気候や地形を中心とした地理的な決定論に基づいて、領土の拡張や植民地支配の正当化に用いられた、帝国主義時代の「よろしくない過去の負債」というのが、その頃は地政学のイメージだった。

なので大学(院)に進むと、現役の学者の書くものにも、地政学という語がちらほら登場すること自体に驚いた。ただ、2000年代の前半まではなんていうか、こんな感じの使われ方だったと思う。

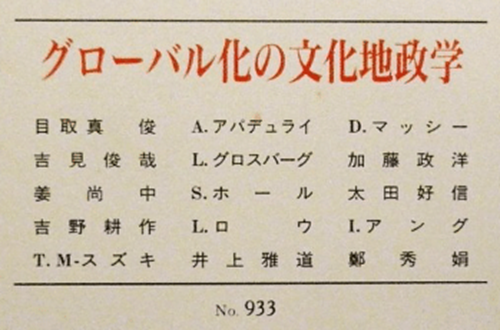

岩波書店の『思想』2002年1月号。載れば査読論文3本に相当という神話が残っていた最後の時代でした

要は、世界の政治や経済を動かす非情なメカニズムを「地政学」と呼んで、それに晒される私たちの足下を見つめ直しましょう、みたいな用法だった。自分の立ち位置を限界づけるもの、ガクモンっぽく言うと存在被拘束性に焦点を当てるための、比喩として地政学の語を使ったわけだ。