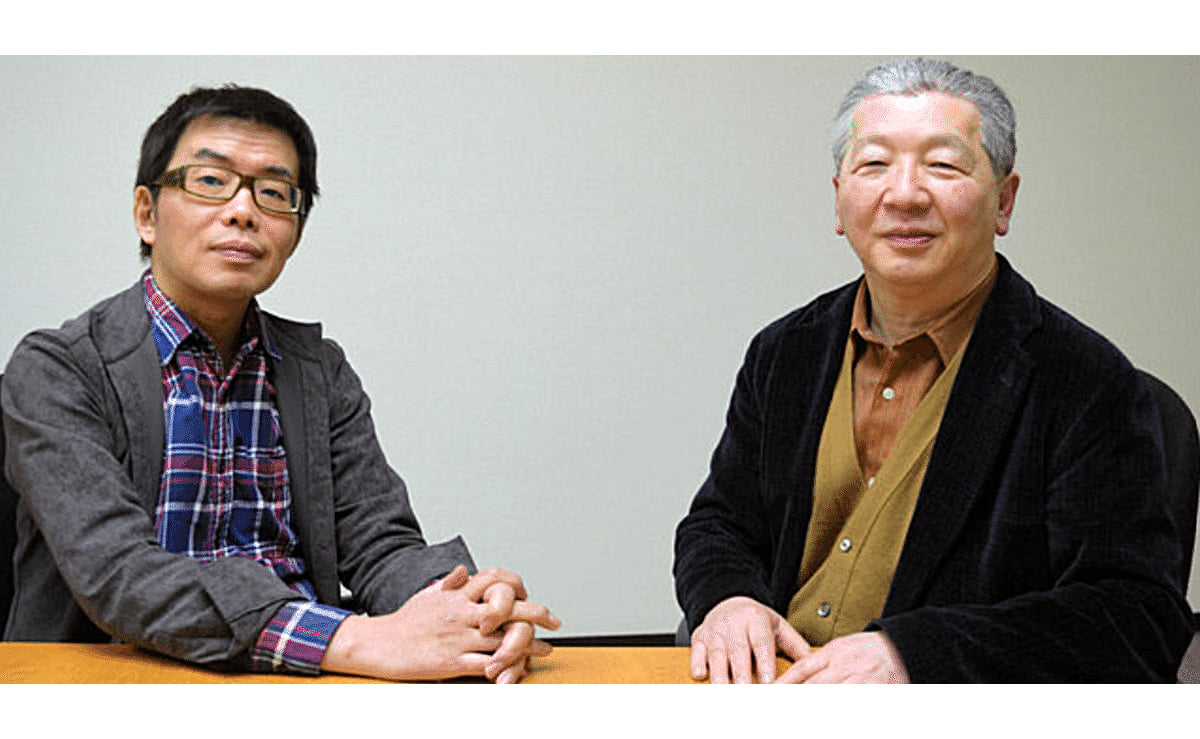

3/29の『朝日新聞』夕刊に、歴史学者の成田龍一先生との対談記事が掲載されました。紙面に入りきらなかった部分も補足して、より充実させたWeb版(有料)も出ています。

「コロナ禍でもウクライナでも、安易な答えを求めて歴史を消費する人々が増えた。それを止めなかったのは学界の怠慢だ」

外出が制限されたコロナ禍と20世紀初めのスペイン風邪に共通項を探したり、ロシアのウクライナ侵略に対する妥協を懸念してミュンヘン会談(38年)の対ナチス宥和政策に言及したり……。

そんな議論に與那覇さんは「にわかに歴史談義を始めるのは、問題を単純化し、解決できるふりをしたい人。すぐに解決しない難問だと分かると黙る」。複雑な文脈のつまみ食いやお手軽な歴史の道具化を戒める。

Web版より、強調は引用者

これ、これ。もっと早くに、この主張が大きく報じられ、学者たちがみな「自分の学問は、この危機にあたってきちんと仕事をしたのか?」を内省していれば、いまの日本は違っていました。

少なくとも、特定の分野の担い手だけがセンモンカと称して毎日メディアに露出し、単一の視点での解説を続け、後から間違いだとわかる情報も流し、SNSでも「違う意見は潰せ!」と煽り、しかし形勢が変わるや主張を翻して、アカウントに鍵をかけ逃亡し、でもTVで顔が売れたのを活かしてしれっと戻ってくるみたいな恥ずかしい事態には、ならずに済んだはずです。