こうした研究者間の議論も、クマムシが注目を集める大きな理由のひとつです。

エクディソゾアという大きな枠組みの中でも、昆虫や甲殻類のように圧倒的な多様化を遂げたグループもあれば、クマムシやオンシフォラのように小型で独特な生態に特化していったグループも存在します。

こうした背景を踏まえると、私たちに身近な節足動物だけでなく、「クマムシという極限環境に強い生き物や、謎めいたオンシフォラも、実は脱皮する仲間だった」と言われると、やや意外に思えるかもしれません。

しかし、分子生物学や古生物学の成果によって、この“脱皮”という性質がエクディソゾア全体の進化を大きく支えてきたことが、れっきとした事実として示されているのです。

6億年前の大分岐:クマムシはいつ“奇妙な仲間”と別れたのか?

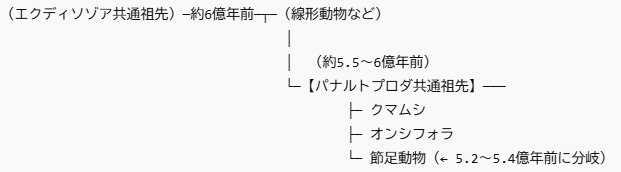

現在の分子系統解析や化石記録にもとづく推定では、エクディソゾアは約6億年前にはすでに共通の祖先を持っていたと考えられています。

その後、カンブリア爆発期にあたる5億数千万年前頃から急速に多様化が進み、「パナルトプロダ(Panarthropoda)」と総称されるクマムシ(緩歩動物)、オンシフォラ(有爪動物)、節足動物がそれぞれの進化の道を歩み始めたとされます。

とくに、クマムシとオンシフォラが最初に分岐し、やや遅れて節足動物が別系統として独自の進化をたどったとする「タクトポダ(Tactopoda)仮説」が現在有力視されていますが、分岐順や年代については今も研究が続けられており、議論が残る分野でもあります。

分子時計解析では、クマムシとオンシフォラの共通祖先は5.5~6億年前にさかのぼるという推定があり、そこから今に至るクマムシとオンシフォラに分かれたと見られています。

一方、昆虫やクモ、甲殻類などを含む多彩な節足動物の祖先は、5.2~5.4億年前ごろに分岐した可能性が高く、ちょうどカンブリア爆発期の生物多様化のピークと重なります。