なお、アメリカの政治・社会・外交軍事がいかに乱れているかについては、今月中に2回刊行するウェブマガジン『増田悦佐の世界情勢を読む』で「この3人、凶悪につき・・・・・・」前・後篇をお読みいただくと一層ご理解が深まると思います。

Damien VERRIER/iStock

どこから見ても異常な高値だった米株市場

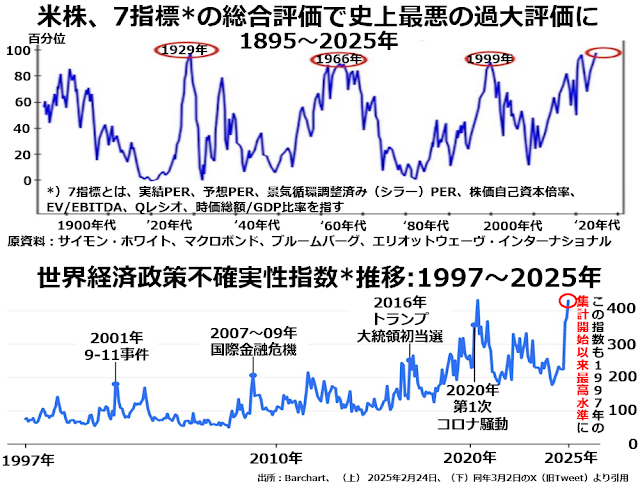

まず次の2段組グラフ上段をご覧ください。

アメリカ株の評価基準として7つの指標を選んで、それぞれ過去最高(第100百分位)と過去最低(第1百分位)のあいだでどのへんにあるかの平均値を出した数値です。

アメリカ株の評価基準として7つの指標を選んで、それぞれ過去最高(第100百分位)と過去最低(第1百分位)のあいだでどのへんにあるかの平均値を出した数値です。

肉眼では1929年と直近の数値はほぼ横1線に並んでいますが、ほんのわずかながら直近のほうが高くなっています。1929年に第96百分位だったものが第97百分位になった程度の微妙な差ですが、とにかく1929年の水準を超えてしまったのです。

7指標のうち、株価収益率(PER)がらみの3つは、どれも株式投資家にとって自分が買った株に投じた費用を何年で回収できるかを測る指標です。

実績PERとは、既に達成した直近の企業年度での1株利益何年分で株を買えるかを示し、この数値が小さいほど割安、大きいほど割高になります。予想PERは、進行中の企業年度の予想1株利益で株価を割った数字です。

3つ目のシラーPERは過去10年間の実質1株利益の平均値で株価を割った数値です。よくインフレ調整済みと言われます。でも10年もの長期間にわたる実績を名目ではなく実質ベースで評価するのは当然のことで、重要なポイントは短期的な景気循環2~3回分の平均値なので、景気変動の影響を調整したPERになっていることです。

4つ目、5つ目の指標は、どちらかと言えば企業経営者や企業買収の専門家の眼で見た割安・割高感を示しています。

株価自己資本倍率は、株価を投資家が過去に投じた自己資金の総額プラス利益のうちで設備投資や研究開発投資にも株主還元にも使わずに自己資本にくり入れた金額より株価が高いか、低いかを見る指標です。1より大きければ投下資金より高く評価されているし、小さければ低く評価されています。