なかでも標高が平均4500mを超えるチベット高原は、気温の低さに加えて酸素濃度も低く、現代人ですら長期滞在が困難とされる過酷な土地です。

こうした理由から「最終氷期極大期期にここで人類が暮らせるはずがない」という見方が支配的であり、これまでの発掘調査でも最終氷期極大期に相当するはっきりとした痕跡は確認されてきませんでした。

たとえ前後の時期には居住を示す証拠が見つかっても、最も寒さの厳しかった時期になると、姿をぱったりと消してしまう――いわば「活動痕跡の消失」という現象が高地帯で繰り返し観察されていたのです。

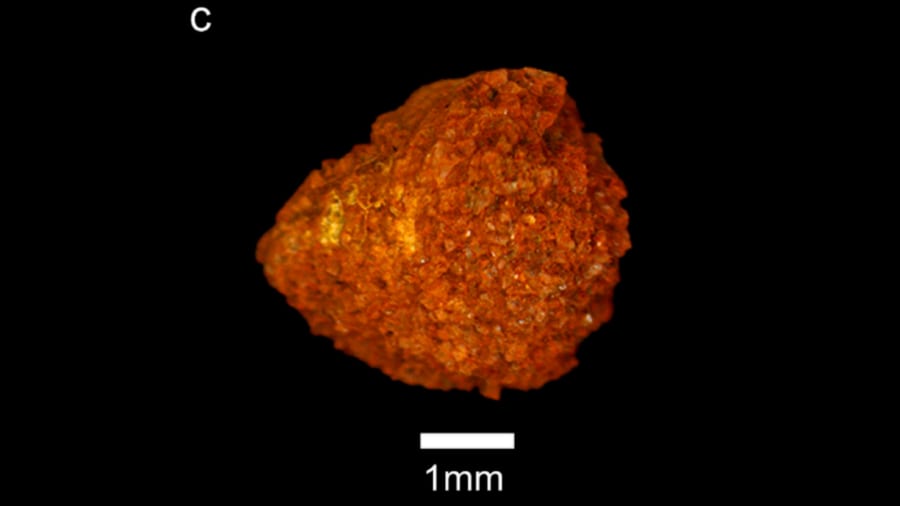

しかし近年、中国科学院大学(CASU)のウェンリ・リー氏らの研究チームが、南チベット高原の川の流域で、ちょうど最終氷期極大期期に当たると推定される骨や木炭、さらには古代人が使った石器や赤い岩石(オーカー)を複数見つけました。

オーカーとは、主に酸化鉄を含む天然の顔料であり、古代からその鮮やかな赤や黄色が人々の注目を集めてきました。

先史時代の人類は、オーカーを単なる着色料としてだけでなく、儀式的な意味や象徴的な表現を担う素材として利用していました。

例えば、ヨーロッパの洞窟壁画や南アフリカの古代遺跡では、オーカーが動植物や狩猟の場面を描くために使われ、初期の芸術表現の一端を担っていたことが分かります。

また、オーカーは体を彩るための化粧や、部族間での地位やアイデンティティを示すための装飾品としても用いられ、社会的・宗教的な意味合いを持つ重要なアイテムでした。

さらに、実用面においては、石器の接着剤や保存剤、さらには食品の保存や処理に応用された可能性も示唆され、古代人の生活技術の一部として多面的な役割を果たしていました。