この「理想に対して現実からのフィードバックを何重にもかけて、どんどんブラッシュアップしていくこと自体が本当の理想主義なのだ」という転換については、そもそも「欧州的理想」に合致しないものを一緒くたに「アンシャンレジーム」として排除して、

俺たち=正義の側 お前たち=悪の側

みたいな世界観を持つ事自体がそもそも成立不可能な時代になりつつあるという事でもあります。

心の底ではそう思っていてもいいけど「そういう建付け」を「当然相手が共有してくれる」という構造自体がもう持続可能ではない。

「相手には別個に完成された正義の価値観がある」ことを理解した上で、「相手の正義の存在意義」まで踏み込んでいきながら、「フィードバックを受け取りあって変わっていく」ことがどうしても必要になってくる。

それは、人類社会における「欧米」というものの位置付けが変わっていく時代に、それでも欧米的理想を失わないようにするには「最低限必要なマナー」になっていくんですね。

そしてこれは、「100年前の共産主義の経済計算論争」と、「AIの数学が持っている圧倒的にエレガントな物事の扱い方」との違いという、「人類全体の知的パラダイムの進歩」そのものを反映してもいるのです。

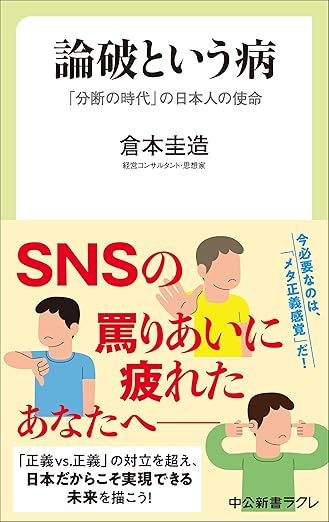

そのあたりはぜひ、「見た目以上にものすごく”骨太の思想本”でもある」私の以下の新刊をぜひ読んでいただければと。

最初は「通俗実用書」みたいな「他人との対話の方法」みたいな話かと思ったら中盤は経済・ビジネスにおける事例満載の分析がある本で、そして後半はここで書いたような「大上段の思想書」的な部分に展開していきます。

この本の中には、「上手な包丁の使い方」みたいなレベルの、本当に「日常的」なレベルのフィジカルな感覚と、この「メタ正義」感覚は本質的にリンクしているのだという話もしています。

『論破という病 「分断の時代」の日本人の使命』

また、この「新しいパラダイムの変化」を日常レベルでとう応用していったらいいのかという話については、こないだ出演した動画メディアのPIVOTがめっちゃ面白く短時間でまとめてくれてるので、そちらもぜひどうぞ(特に以下リンクの”後編”がそういう話ですが、ついでに”前編”も見てくれたら嬉しいです)。