すると、資源が豊富な環境下では融合率はほとんどゼロに収束し、一方で環境が厳しくなると融合率が急上昇する結果が得られました。

融合の成功率が低い、あるいはコストが大きめに設定されていても、環境が十分に過酷なら合体戦略が圧倒的に有利になるパターンも確認されています。

さらに環境が交互に変動する場合では、ふだんは融合しなくても、状況が悪化すると一気に融合率を高める“条件付き戦略”が生じるシミュレーション結果も得られ、実際の単細胞生物の性誘導メカニズムとよく合致することが示唆されました。

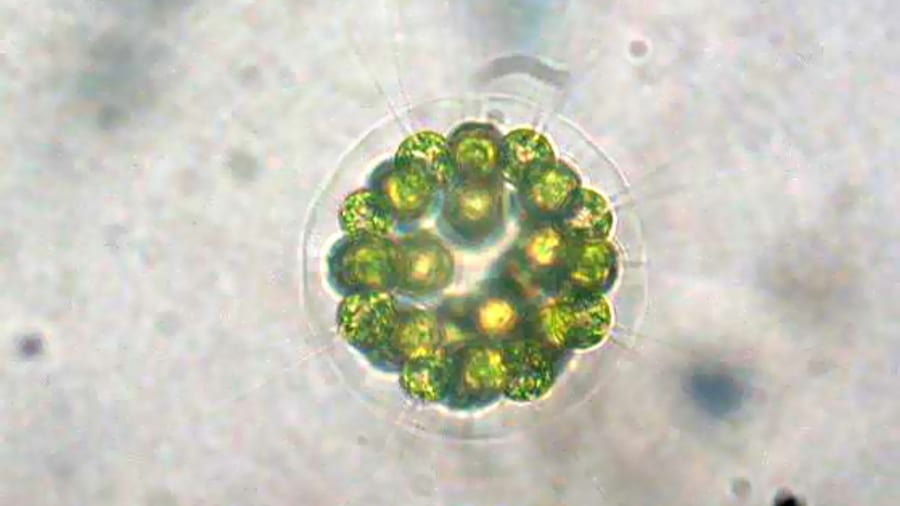

合体中についでに遺伝子を分け合う……それが生殖のはじまり

これらの結果から、単細胞生物が厳しい環境で細胞融合を選択するのは、遺伝子組換えだけを狙ったわけではなく、「単に大きくなることで生存率を高める」という生理学的メリットが大きかった可能性が浮かび上がります。

実際、融合に伴うコストがかなり高くても、環境が十分に厳しい場合はそれを上回るメリットが得られるという点は衝撃的です。

これまで性の進化は“遺伝的多様性”を強調する理論が優勢でしたが、早期の性には「資源をまとめて生き延びる」という物理的な理由もあったと考えられるわけです。

さらに、環境が安定しているときは単純分裂で増殖しつつ、いざ飢餓に直面すると一斉に融合に踏み切る“可塑的な戦略”は、クラミドモナスや酵母など多くの単細胞生物の行動をうまく説明しています。

マルチセル化の研究でも、複数細胞が集まることで捕食や飢餓を回避する仕組みが注目されていますが、今回のモデルが示す単細胞間の“融合”現象は、それと類似した生存戦略をよりミニマルな形で表しているかもしれません。

もちろん、融合によって核や細胞質が衝突するリスクは依然として残りますが、それでもメリットが勝ってきたからこそ、長い進化の歴史を通じて「性」が失われずに残ってきたのでしょう。