実は、細胞が融合すれば単に“体積が大きくなる”ことで厳しい環境をしのぎやすくなるのではないかと考えられています。

生物学者トーマス・キャバリエ=スミスも「合体して大きくなることでより多くの栄養を蓄積し、生き延びられるようになる」ことが性の起源になった可能性を指摘しました。

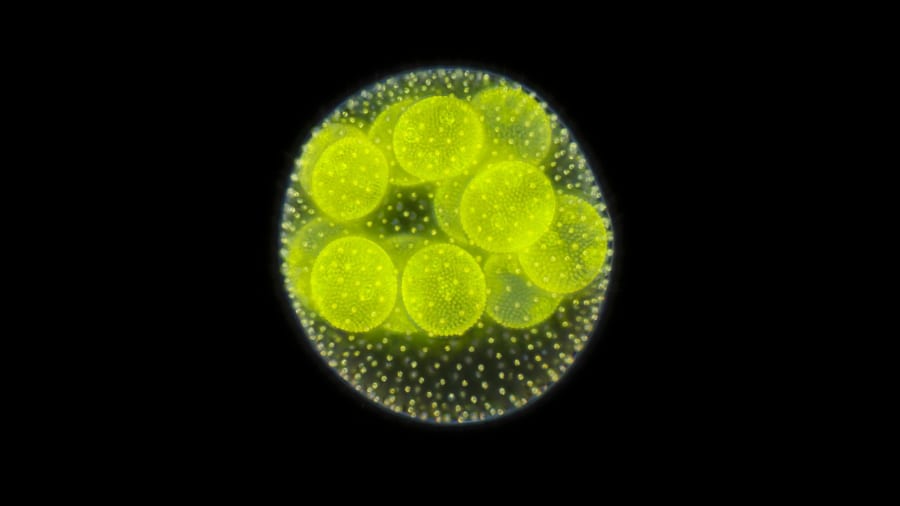

こうした仮説は、クラミドモナスや酵母などが飢餓時に融合を誘導する事実とも合致しますが、同時に融合による失敗リスクもあるため、実際どれほどメリットが上回るのかは定かではありません。

そこで今回研究者たちは、あえて遺伝子組換えの有利さを度外視して、「体積が増すこと自体で生存率がどれほど上昇し、細胞融合を進化させるのか」を数理モデルで検証することにしたのです。

危機回避のための合体システムから生殖システムが分派した

この研究では、まず「親細胞が何回分裂してどれだけのサイズの娘細胞を作るか」と「娘細胞がどの程度の頻度で融合を起こすか」を同時に進化させる数理モデルを作り上げました。

従来の性の進化モデルを改変し、娘細胞のサイズ(m)と融合率(α)をそれぞれ自由に変化できるよう設定した点が大きな特徴です。

環境の厳しさを表すパラメータ(β)も導入し、「資源が豊富な環境」から「極端に不利な環境」まで幅広く試せるようにしました。

さらに、同じ種が環境ごとに異なる戦略を取り分ける“可塑性”も考慮し、ふだんは融合しないが急に悪化すると一斉に融合を始めるかどうかをシミュレーションできるようにしたのはユニークなアプローチでしょう。

モデルの動きとしては、親細胞が複数回の分裂を経て多数の娘細胞を放出したあと、一定時間だけ娘細胞同士を“融解プール”に入れ、そこで融合が起これば質量の大きな単一細胞として評価される仕組みです。

融合に失敗するリスクや余分なコストも設定しながら、どの程度まで融合率が上がるか、どんな条件で娘細胞が大きくなろうとするかを追跡しました。