またこの心理的な距離を取ることで得られる効果は、問題に対して感じる難易度がましになるだけではありません。

心理的な距離を取ることで意思決定を先延ばしにしなくなる

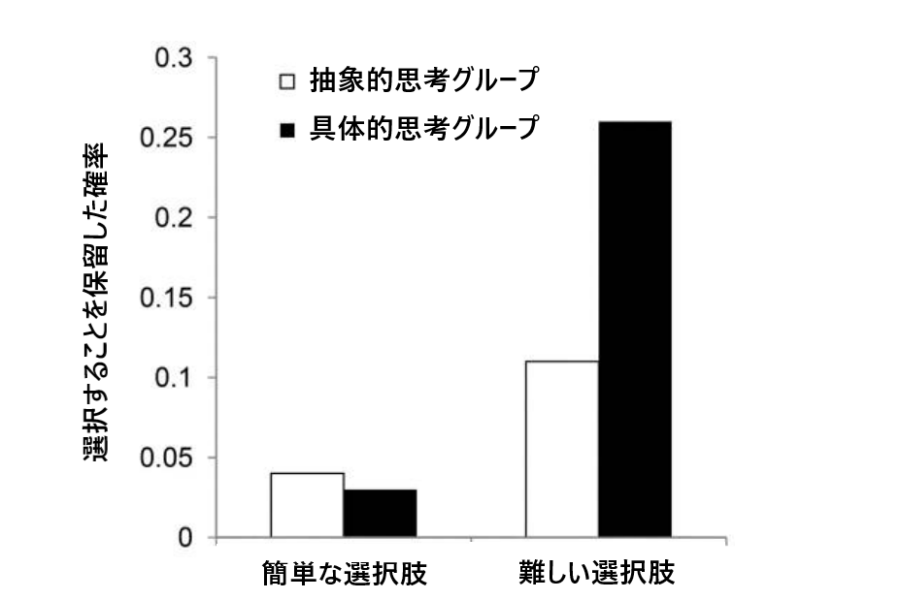

後続の実験では、同様の心理的な距離を操作する手続きを踏み、比較が難しい場合と比較が簡単な場合で、どちらの製品が良いかを選んでもらっています。どちらが良いのか選べない場合は、選択を保留することもできます。

比較が難しい製品の例としては、マウス付きPCと容量が大きいPCのように比較できる特性が揃っておらず、比較が簡単な場合は製品の値段が7万4000円と3万1000円のように比較できる特性が揃っていました。

実験の結果、難しい選択をするときに、抽象的な思考を促進された人は、そうでない人と比較して、選択することが簡単に感じ、選択を先延ばしにしない傾向が確認されました。

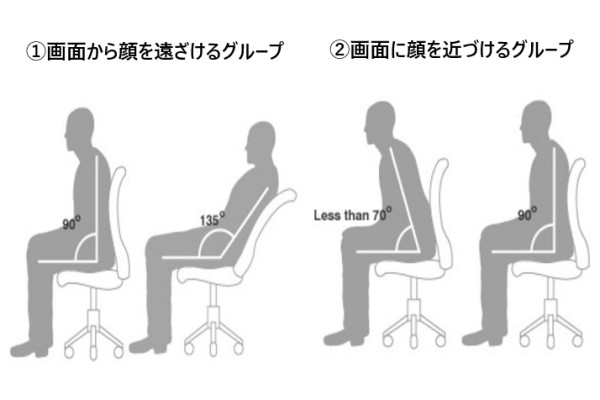

さらにこの研究で面白い点が、問題の回答時に参加者の姿勢を変えるよう指示し、問題(画面)との物理的な距離も操作して、同様の現象が生じるかの検証を行ったというところです。

参加者は画面から顔を遠ざける人と、画面に顔を近づける人の、2つのグループに分けられ、前項で紹介した難しい発音の難易度を評価する課題と、悩ましい選択をする課題を行ってもらっています。

実験の結果、抽象的な思考で問題と心理的距離を空けた人と同様に、画面から顔を遠ざけ物理的に問題と距離を空けた人は、画面に顔を近づけた人と比較して、取り組む課題をより簡単に感じ、選択を先延ばしないことが分かりました。