そうなると購入して使ってから、「もしかしたら、悩んでいたもう片方の方が良かったのではないか」と後悔する原因になるのです。

では、少しでも問題が簡単に感じ、満足感の高い判断ができるようになる方法はないものでしょうか。

ここで手がかりとなりそうなのが、近年報告された米国コーネル大学のマノジ・トーマス氏らの研究です。

この研究では、まず参加者を以下の2つのグループに分け、PC上に提示される39個の単語(たとえば、炭酸水、PC、新聞)をひとつずつ見て、それぞれの質問に対応する単語を答えてもらうという実験を行いました。

抽象的思考グループ:「提示された単語は何の具体例か?」という問いに答える

具体的思考グループ:「提示された単語の具体例は何か?」という問いに答える

提示された単語が「炭酸水」であれば、抽象的思考グループの場合、炭酸水は飲み物のカテゴリーに含まれるので「飲み物」と回答し、具体的思考グループの場合、炭酸水の具体的なメーカーである「コーラ」と回答する必要があります。

この実験的操作は、抽象化して考える場合には問題との心理的な距離が空き、一方で具体化して考える場合には問題との心理的な距離が近づくという知見に基づいて行われました。

その後、参加者には別の26個の単語(架空の単語である”Meunstah”や誰でも知っている”Station(駅)”)の発音の難しさと、人前でその単語を読み上げるときにどれだけ不安かを評価してもらっています。

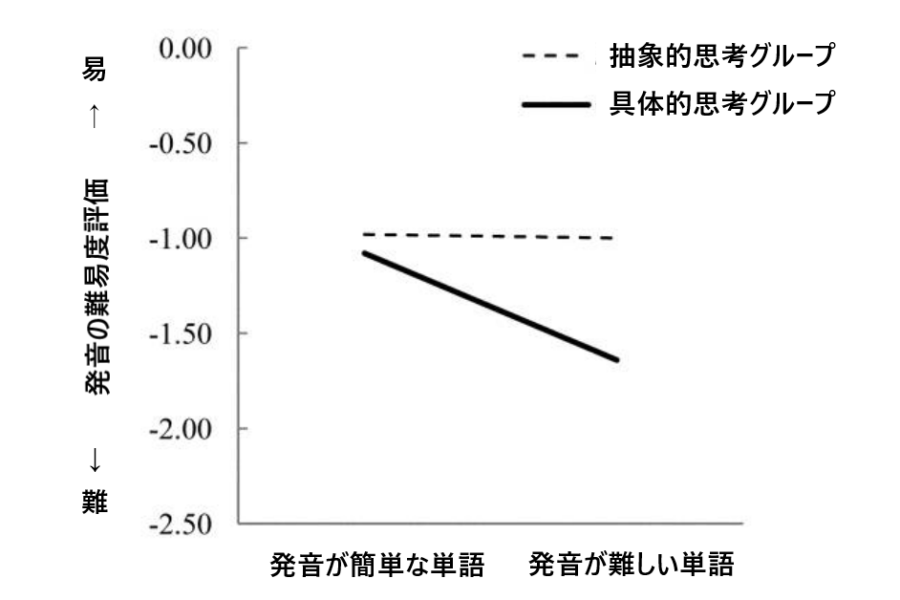

実験の結果、最初の問題で抽象的な思考をさせた(問題との心理的な距離が空いた)人は、そうでない人と比較して、2番目の単語発音の問題で、難しい発音を簡単だったと回答する傾向が高くなりました。

この問題に対する難易度の感じ方は、簡単な発音の問題に対しては差がなかったことから、問題と心理的な距離を取ることは難しい問題をより回答しやすくする効果があると言えるでしょう。