今年の5月に、『江藤淳と加藤典洋 戦後史を歩きなおす』という本を出す。副題のとおり戦後80年にあたっての、ぼくの研究成果だ。

江藤と加藤と聞いても、どっちも知らないよ、という人も多いだろう。別に、それでいい。ふたりとも日本の文学と歴史を大事にして、在野と大学の双方を体験した、批評家だった。この説明以上の知識は、特にいらない。

江藤淳は少年期に敗戦が直撃した世代で、生没年でいうと1932~99年。加藤典洋は敗戦直後に生まれた「団塊の世代」の代表で、1948~2019年。

なんでそんな、もうこの世に居ないおじいちゃん2人を主人公に、いま本を書くのか。たとえば、この引用を読んでみてほしい。

問題はその「自己否定」が、実際にはなにか「他者否定」に似た形で進められているように感じられた、という点にあったと思われるのだ。

すなわち、8・15以前の日本を、8・15以後の「新生」日本からすっぱり切り離し、「加害者」としての「過去の悪い日本」という一種の「他者」として扱うことによって、戦後の日本とそこに生きる自分を正当化しようとするような感じがそこにはあった。

そこにないのは、一言でいえば、やはり「ねじれ」の感覚である。もう一歩踏み込んでいえば、対立者を含む形で、自分たちを代表しようという発想が、そこで両者に欠けている。

最新の文庫の146-7、57頁より (強調を附し、段落を改変)

3つの段落がひと続きの文章ですよと言われて、違和感を持つ人はほぼいないだろう。しかし、実は前半と後半とでは、著者も時代も違う。

2段落目までは、1969年に芥川賞を受けて「70年安保」の時代に一世を風靡した、作家の庄司薫のもの(『狼なんかこわくない』原著1971年)。

3段落目は、その頃「全共闘」の活動家として東大文学部で暴れていた加藤典洋が、後に文芸評論家となり、戦後50年だった1995年に大論争を呼んだ論考「敗戦後論」の一節である。

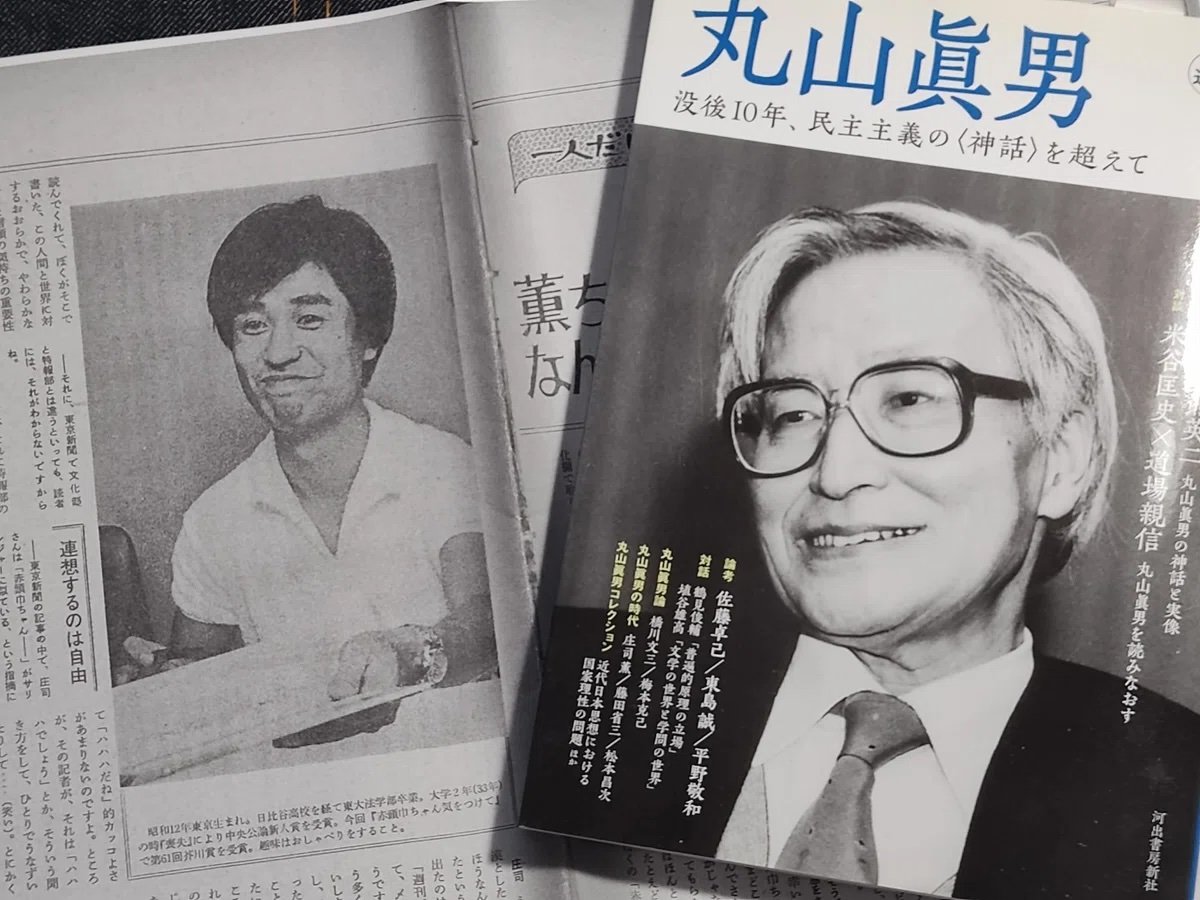

執筆資料より。 左が「時の人」だった庄司薫 (『週刊言論』1969.10.1号)