斎宮跡周辺の観光情報

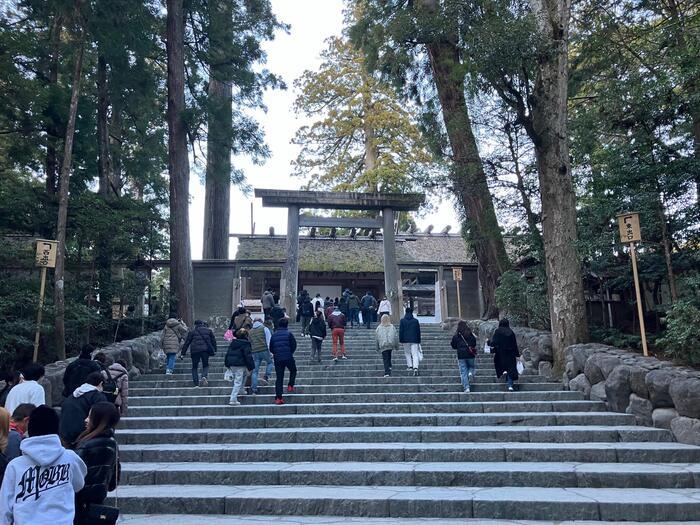

伊勢神宮 内宮

正式名は、皇大神宮。

今から約2000年前、皇位のしるしとして受け継がれる三種の神器の一つである八咫鏡をご神体として伊勢の地にお祀りし、国家の守護神として崇める伊勢信仰は平安末期より全国に広がっていきました。現在でも全国の神社の本宗です。

<宇治橋>

<皇大神宮(正宮)>

伊勢神宮 外宮

正式名称は、豊受大神宮(とようけだいじんぐう)。豊受大御神(とようけおおみかみ)を祀っています。

豊受大御神は内宮の天照大御神のお食事を司る御饌都神であり、衣食住の守り神としても崇敬されています。

二見興玉神社(ふたみおきたまじんじゃ)

伊勢神宮には14の別宮と109の摂社、末社、所管社の125社から成っています。

その125社には含まれませんが、伊勢神宮と深い関わりがあり、お伊勢参りの際には合わせてお参りするのが良いとされているのが二見興玉神社です。

二見興玉神社の夫婦岩は江戸時代から日の出の名所として、また富士山を遙拝できる場所として知られていました。

毎年、夏至の頃になると夫婦岩の間から昇る太陽を拝むことができます。

江戸時代の旅人は伊勢両宮への参拝を終えた後、この二見浦へも足を伸ばしていました。

二見興玉神社に祀られている猿田彦大神の使いとされているのがカエル。

「無事に帰る」「貸したものが返る」「若返る」などの良い意味が込められています。

伊勢神宮と二見興玉神社とのつながりをガイドさんから聞くと感慨もひとしおです。

名勝「二見の浦」の海岸沿いに建っています。

伊勢神宮にお参りする時には合わせてぜひ訪れたい場所です。

明治15年、二見の立石浜が日本で最初の海水浴場として国指定されました。

<二見の立石浜>

賓日館(ひんじつかん)

賓日館は明治20年、伊勢神宮に参拝する賓客の休憩・宿泊施設として建設されました。

明治天皇の母にあたる英照皇太后のご宿泊に間に合うようにと、明治19年12月着工、翌年2月19日に竣工するという驚異的なスピードで作られました。国指定の重要文化財です。

明治24年、ご幼少時の大正天皇(明宮嘉仁親王)が避暑や療養、水泳訓練などを兼ねて滞在されたのをはじめ、歴代諸皇族、各界要人が数多く宿泊されています。

明治44年隣接していた旅館二見館に払い下げられ、二見館の別館として平成11年まで宿泊所とされてきました。

二見館の廃業後、平成15年に二見町に寄贈され、現在資料館として一般公開されています。

賓日館では、建物だけでなく庭園も含めて当時一流の建築家による品格のある洗練されたデザイン、選び抜かれた材料やそれに応える職人たちの技など、日本の伝統建築の粋を見ることができます。

庭園も素晴らしい風景を作り出しています。

この建物がたった3か月で作られたとはとても信じられない立派な建物です。

まちかど博物館三忠(擬革紙展示)

お伊勢参りのお土産として、江戸時代から昭和初期にかけて大流行したのが「煙草入れ」です。

<煙草入れ>

上の筒状の入れ物に煙管(キセル)を入れ、下の財布状のものに煙草を入れました。

一見、革に見えますが、実はこれは擬革紙(ぎかくし)と言われる紙なのです。

<擬革紙>

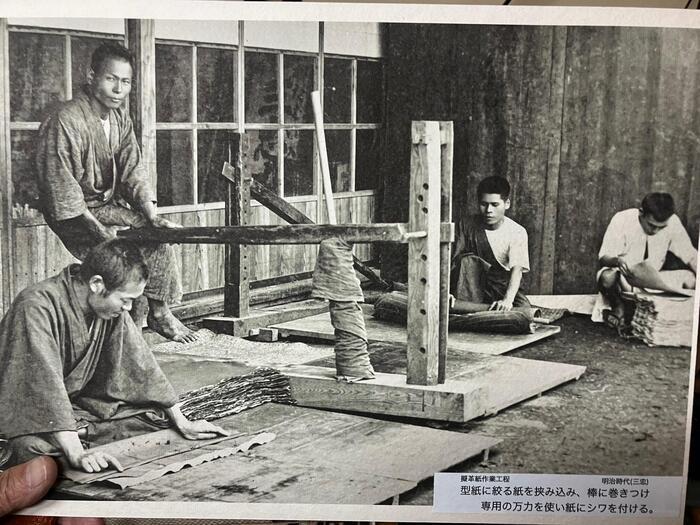

<当時の擬革紙作りの風景>

明治時代に、煙草入れの和紙加工技術は日本の和紙産業に大きな影響を与えました。

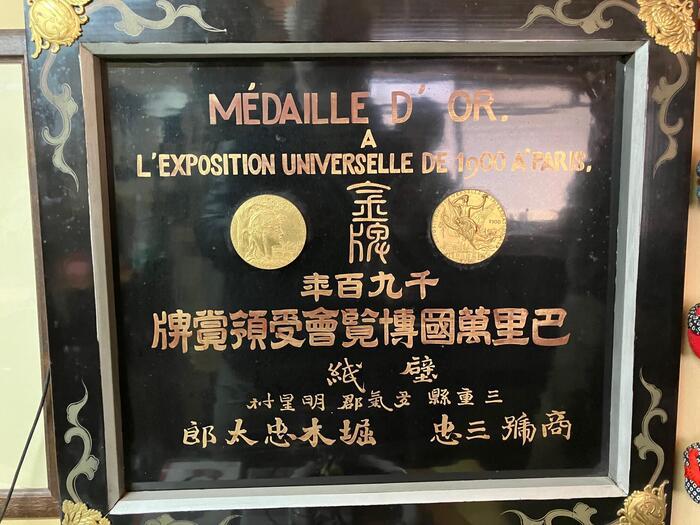

海外への代表的な輸出品としてヨーロッパの宮殿等を飾り、パリ万博では金賞を受賞しました。

<パリ万博の金賞>

ふるさと博物館三忠では金唐紙と擬革紙の資料を展示しています。

擬革紙の特徴は、軽くて丈夫なこと。

昭和以降、煙草入れの需要が減り、擬革紙の製造量も次第に減少していきました。

近年、擬革紙作りを復活させようと三忠の堀木さんが試行錯誤を重ね、その優れた技術を伝承されています。

時代に合わせて、財布、名刺入れ、スマートフォンケースなどを作られています。

手ざわりは皮とそっくりですが、その軽さに驚きました。

<まちかど博物館三忠と館長の堀木 茂さん>

斎宮周辺のおすすめ宿泊施設

伊勢参り、斎宮訪問の際の宿泊のおすすめがこちらの麻野館(あさのかん)です。

<麻野館の外観>

二見興玉神社や賓日館からもほど近い二見浦海岸沿いに建つ明治26年創業の麻野館。国指定の登録有形文化財。

賓日館と同じ建築家によって建てられました。

木造3階建てで廊下は床板から音がするうぐいす張りです。

古き良き時代の日本を感じさせる趣ある館内です。こういう宿に泊まれるのは貴重な体験です。

今回宿泊した本館2階の海が見えるお部屋(6畳)

部屋から見える朝の二見海岸(伊勢湾)の風景です。散歩している人を見かけました。

夕食御膳。伊勢海老付きです。これにカキフライが付きます。伊勢の海鮮料理を堪能しました。

<カキフライ>

<麻野館の朝食>

麻野館は、天然温泉ではありませんが、人工ラドン泉で24時間入浴可能です。温度も熱すぎずぬるすぎず、適温でゆっくり浸かることができ気持ちよかったです。