「日本を代表する神社はどこ?」と訊かれたら、多くの人が「伊勢神宮」と答えるでしょう。

その伊勢神宮のそばに、太古の昔、天皇の代理として神宮にお参りしていた斎王という存在がいたことをご存じでしょうか?

歴史の教科書にも載っていない学校でも習っていない、歴史から一時忘れ去られた存在「斎王」。

しかしこの斎王制度は飛鳥時代から鎌倉時代末期まで660年以上も続き、60人以上もの斎王が存在したのです。

斎王が住んでいた場所は斎宮(さいくう)と呼ばれています。

そこには500人以上もの人々が居住する宮があり、九州の大宰府に次ぐ規模を誇っていました。

斎宮は紛れもなく天皇の一部ともいえる機関でした。伊勢神宮とも深いつながりを持っていました。

知られざる斎王、斎宮を知ることで、お伊勢参りをもっと深く理解することができるでしょう。

この記事では、斎王、斎宮とはどういったものだったのかを紐解き、現在では斎王、斎宮を体感できる文化体験ルートが整備されていますので、それらの情報をご紹介していきます。

目次

斎王・斎宮とは

斎宮跡を核とした文化体験モデルプラン

斎宮跡周辺の観光情報

おすすめ宿泊施設

おすすめグルメ

斎宮へのアクセス

取材を終えて

斎王・斎宮とは

斎王とは、天皇に代わって伊勢神宮に仕えるため、天皇の代替わりごとに皇族女性(未婚)の中から選ばれて都から伊勢に派遣された人です。その斎王が住む宮殿が斎宮(さいくう)と呼ばれました(宮とは皇族の居所)。

斎王は「卜定(ぼくじょう)」と言われる占いで選ばれました。

※卜定とは亀の甲羅を焼いてその割れ具合で吉凶を占い物事を定めるという方法です。

<卜定に使われる亀の甲羅(亀卜)レプリカ>

選ばれた斎王は、京の都から伊勢までの約130kmの道のりを5泊6日かけて赴きました。斎王の赴任は群行といい、最盛期には500人余に及ぶ人数で行われていました。

伝承の時代もありますが史実としては、天武天皇の娘の大来皇女(おおくのこうじょ)が斎王の始まりで、飛鳥時代から鎌倉時代末期(南北朝)まで約660年続き、60数人の斎王が存在し、後醍醐天皇の祥子内親王を最後に斎王制度は廃絶しました。

斎王は1年に3度伊勢神宮に赴く以外は1年のほとんどを斎宮で過ごし、神々を祀る日々を送りました。

斎王は歴史的事件や政治に絡まない無名の存在でしたが、それぞれの斎王やその時代には物語があったことでしょう。

神に仕える身ゆえに自由に恋をすることも許されず、伝説に語られる斎王の中には自らの命を絶って身の潔白を証明した哀れな斎王や、恋ゆえに斎王を解任されたり、恋人と引き裂かれた悲劇の斎王もいたようです。

斎宮寮とは

斎宮は宗教施設ではなく、斎王の生活のために置かれたシステムであり、斎宮寮は国の行政機関であり、斎王のマネジメント機関、宮廷内の業務一切を取り仕切った、今で言う宮内省に相当するような組織でした。

斎宮寮は100棟以上の建物が立ち並ぶ都市で約120名の役人を始めその家族関係者を含め500人以上が住んでおり、まるで京の都を思わせるような繁華な空間だったと考えられています。

<さいくう平安の杜にある斎宮寮1/10の模型>

斎宮跡は東西2km、南北700mで東京ドーム30個分の広さに相当します。

当時「遠の朝廷(とおのみかど)」と呼ばれた九州の大宰府に次ぐ規模を誇っており、斎宮の財政は諸国から貢納される調や庸などの税物で維持されていました。

<1/10模型の門から除いた斎宮寮の内部>

斎王の役割とは

斎王は、1年に3回伊勢参り(6,12月の月次祭(つきなみのまつり)と9月の神嘗祭で三節祭と呼ぶ)を役目としていました。

それ以外の時は、斎宮で神に国家の安寧を祈る日々を送っていました。

斎王が都に戻れるのは斎王の任が解かれる時で、当代天皇の譲位、崩御、肉親の不幸、本人の過失などの際にも解任されました。

斎王と伊勢神宮との関係

伊勢神宮が祀る神として天照大神の地位が確立したのは壬申の乱の頃と考えられています。

壬申の乱に勝利した天武天皇が、祈願した天照大神に感謝し、娘の大来皇女を神に仕える御杖代(みつえしろ)として遣わしたと考えられています。天武天皇が日本を律令国家体制の成立を体現する神として天照大神を必要としました。斎王は日本という国家の法(律令)を動かす天皇の神聖さを保証するための存在でもあったのです。

斎宮跡を核とした文化体験モデルプラン

鎌倉時代末期に姿を消した斎宮。しかし1970年に偶然遺跡が発見され、発掘調査が始まりました。

現在も遺跡の発掘調査が進められていますが、斎宮の様子を再現した施設も作られ、現代の私たちは斎王、斎宮がどんなものであったかを感じることができるようになりました。

平安貴族の一日体験、斎王の舞、平安遊び(書き初め、すごろく)祭祀舞、雅楽を楽しめる文化体験等もあります。それらをご紹介しましょう。

斎宮歴史博物館

斎王・斎宮をめぐる歴史や文学、そして斎宮跡の発掘調査の成果を展示・映像を通して紹介する三重県立の博物館で必見です。

ここでは、斎王の群行の再現映像が上映されており、とてもわかりやすく斎王の全体像を掴むことができるので最初に訪れることをおすすめします。

<斎宮歴史博物館>

斎宮制度が一番華やかだった平安時代の様子が伝わります。

NHK大河ドラマ「光る君へ」の世界も感じられました。

ボランティアガイドさんの説明を聞きながら回ると面白く、さらに理解が深まります。

さいくう平安の杜

斎宮があったと考えられる地に平安時代の建物「斎宮寮庁」が2015年に復元され、いにしえの斎宮の姿を再現している歴史公園です。

これにより、かつて地表には何も残っておらず「幻の宮」と言われた斎宮を現代の私たちは体感できます。

斎宮の役所「斎宮寮(さいくうりょう)」の儀式や饗宴に使用されたと考えられる三棟の建物(本殿、西脇殿、東脇殿)があります。

<左から正殿、東脇殿、西脇殿>

<正殿>

平安時代の古代建築の世界が感じられます。

取材時には、西脇殿でイベントが行われており、舞を見ることができました。

舞を披露していただいたのは、神社などに奉納する祭祀舞を研鑽する舞の会「千の会」のみなさん。

<五節の舞(ごせちのまい)>

天女舞ともいわれ、天武天皇が吉野宮で弾琴のとき、天女が出現して袖を五度翻して舞ったのが始まりといわれています。

現在伝わるものは大正天皇即位の折に新たに復活されたものだそうです。

当時の伊勢街道(再現)の道幅は15m。かなり広い道だったようです。

斎宮から伊勢神宮の外宮までは約12km、内宮までは約15kmの距離にありました。この道を通って斎王は伊勢神宮へお参りしたのです。

いつきのみや歴史体験館

斎宮は「いつきのみや」とも呼ばれていました。

斎(いつく)とは、けがれを除き、身を清めて神に仕えること。

斎宮とは伊勢神宮に「斎(いつく)」皇族女性の住む宮殿という意味です。

「いつきのみや歴史体験館」は、平安時代の歴史や文化、技術を体験するプログラムに参加できる場所です。

建物は、平安時代の貴族の住まいであった「寝殿造」を模したガイダンス棟と、古代の役所の建物をモデルとした体験学習棟から構成されています。木造の平屋造りで、三重県産の杉・檜を使用し、古代の建築技法を取り入れ、木材の組み立に釘・金物等を用いない伝統的な工法で建てられています。

こちらでは

(取材時は舞イベントに合わせて「へいあんの杜西脇殿」にて体験プログラムが行われていました。)

<ひらがな書き体験>

<部首を合わせて漢字を完成させる"偏つぎ">

斎宮跡があった明和町のキャラクター"めい姫"ちゃんと一緒に。

<貝合わせ>

この日は平安時代のスイーツなるものを味わえました。

その名も「粉熟(ふずく)」。

<粉熟>

粉熟は米・麦・豆・胡麻などの粉を餠にし、ゆでて甘葛をかけ、こね合わせて、細い竹筒の中に押し入れてかためた菓子。

筒から突き出し、切って食べます。平安時代の姫たちの団らんの中にも出てきたスイーツだそうです。

当時は砂糖がなかったため、甘みははちみつなどでつけていたようで、ほんのり甘い優しい味で意外に(?)美味しかったです。

竹神社

昔、斎王の宮殿があったとされる歴史ある神社。

当時は、現在の斎宮歴史博物館の近くにあったようですが、明治時代に周辺にあった25の神を合祀して現在の場所(さいくう平安の杜のそば)に移され、現在まで地元の神社として厚く信仰されています。

<竹神社の本殿>

本殿は伊勢神宮を思わせる清廉な社です。

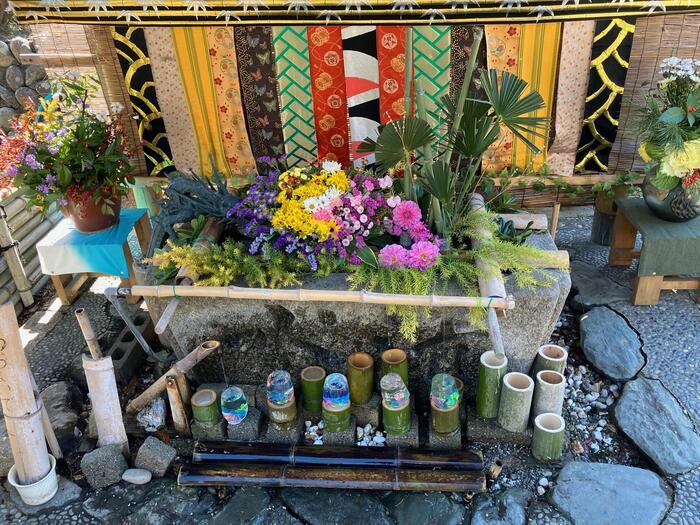

竹神社は、花手水の社としても人気の神社です。