ブタはイノシシを家畜化したもののため、出土した骨はブタとイノシシの区別は難しいと言われています。しかし、薩摩藩邸から出土した骨は1~ 2歳のものが多いことから、飼育されていた可能性が高いと判断されました。

つまりブタだった、と。

また、骨には解体した跡が残っていたことから、屋敷の敷地内で解体し、調理が行われていたと考えられています。

鹿児島市尚古集成館蔵に収蔵されている「御献立留」には、薩摩藩の行事や接待の際の献立が記されています。「猪」、「鹿」や「にく」といった獣肉名が見られるのですが、「にく」はブタ、もしくはカモシカを指すものとみられています。

「にく」としたのは薩摩藩以外の人へのそれなりの配慮なのか、それとも、それだけ日常的なものだったからなのでしょうか。いずれにしても、「歩く野菜」とされていなかったのは幸いでしたね。

薩摩藩では江戸藩邸で骨が出土したことから、地元薩摩と同様の獣肉が食べられていたとみられています。

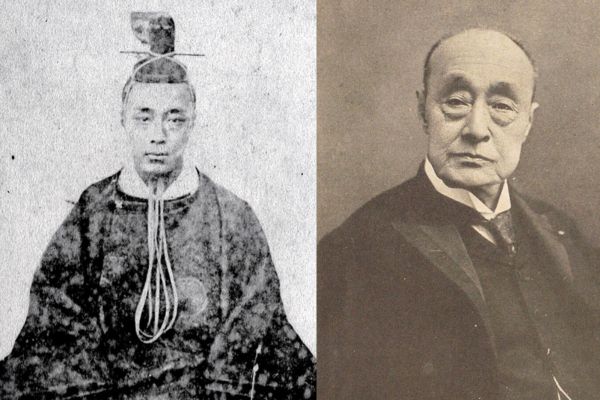

江戸薩摩藩邸のブタは美味しかったらしく、江戸時代の思想家で経済学者でもあった佐藤信淵(さとう のぶひろ)の『経済要録』には「薩州侯ノ邸中二養フソノ白毛琢ハ殊二上品ナリ」と書かれています。

現在、鹿児島といえば黒豚のイメージですが、当時、白い毛の豚肉が上品な味だったという記録です。

徳川最後の将軍、15代徳川慶喜(一橋慶喜)はことのほか薩摩藩の豚肉が気に入ったようです。グルメ将軍と称され歴代将軍の中でも長生きだった徳川慶喜は、豚肉を届けてほしいという薩摩藩に宛てた書簡が残っているほど。

その豚肉への執着ぶりから、影で「豚一様」とあだ名されるほどだったといいます。