発掘調査では17世紀前期から19世紀に至るまでの遺構が400以上確認されました。この時、陶磁器を中心とした膨大な量の遺物が出土しています。

食材となったであろう生物は貝類、甲殻類、魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類が確認されていて、中でも哺乳類の出土が目立ちます。

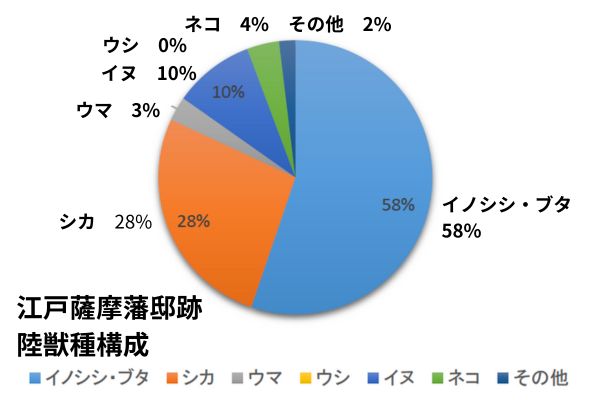

哺乳類の中で一番多いのがイノシシ・ブタだったのです。これは出土した哺乳類の58%という数字でした。これは10%だったイヌをはるかに上回っていて、主要な哺乳類だったことが伺えます。

鹿児島では仏教的な理由と労役に使っていたため牛や馬は食べない習慣がありました。これは日本どこでも同じだったと思います。

反面、豚と鶏は昔から「歩く野菜」といわれていました。

歩く野菜……。

シカ肉を「紅葉」、イノシシ肉を「牡丹」などと隠語で呼んでいた都市部に比べると「歩く野菜」は少々乱暴ですが、それだけ日常的な食材だったと言えます。

薩摩藩士は自宅でブタを飼育し、祝い事や行事の際に屠畜して食用にしたのは、鶏肉と変わらない感覚だったようで、これには豚肉を食べる風習を持った琉球との関係や、薩摩藩が狩猟を奨励したことが挙げられます。

さらに京都や江戸から遠かったことが、他地域に比べて獣肉食へのタブー観念が薄かった大きな理由ではないかと考えられています

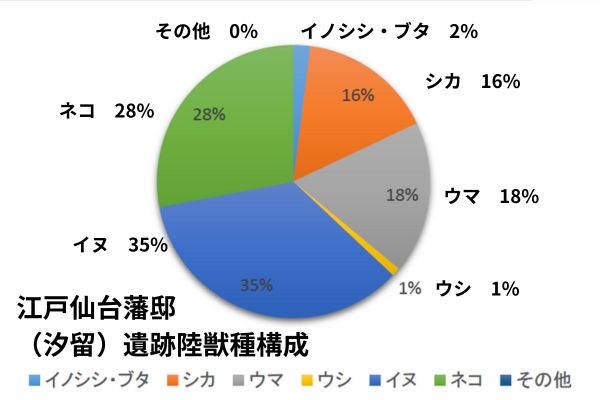

ちなみに、同様に発掘された仙台藩の上屋敷跡から出たイノシシ・ブタはわずか2%でした。逆にイヌは35%。イヌやネコはペットだったと考えられており、イノシシ・ブタはその餌だったのかもしれません。

,日本SPF豚研究会53号(2018)/ナゾロジー編