トップ選手をどういう基準で選ぶか、チーム成績を何で測るか、など分析の仕方によって結果に違いは出るが、この論文の分析でトップ選手だと判定された選手がほぼ実際にオールスターに選出されていることから考えても一定の信頼性のあるデータだと言えよう。

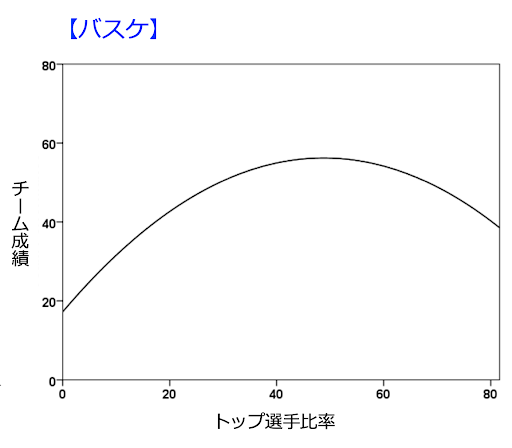

図1:バスケのチーム成績とトップ選手比率の相関図

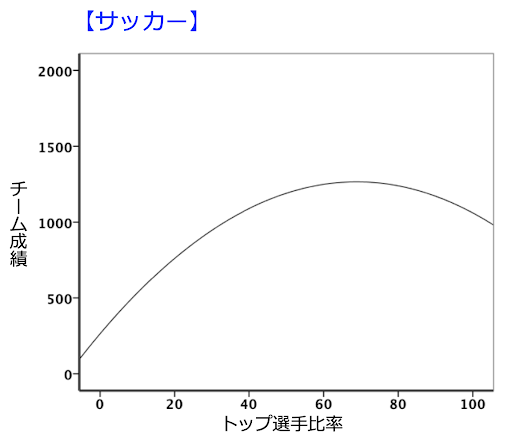

図2:サッカーのチーム成績とトップ選手比率の相関図

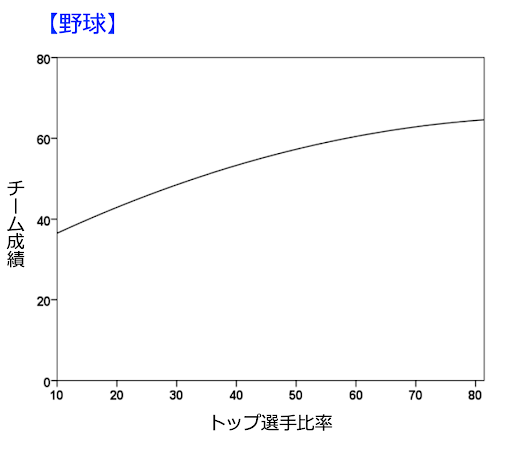

図3:野球のチーム成績とトップ選手比率の相関図

図1〜3のグラフは縦軸にチームの成績、横軸にトップ選手の比率を取っており、トップ選手比率を高めることでチーム成績が上がるとすると、右肩上がりのグラフになる。結果を見ると、野球ではかろうじて右肩上がりだが、サッカーとバスケではトップ選手比率があるラインを越えると、チーム成績は下がっている。

この論文によると、このスポーツ間での違いには「人と人との相互作用の度合い」が影響しているという。バスケやサッカーのように相互作用の度合いが高い場合に、トップ選手比率を高めすぎるとチーム成績が下がるのだ。

例えば、トップ選手比率が高くなりすぎると、バスケットボールの「アシスト数」「リバウンド数」などチーム内での連携に関わる数値が落ちていた。

トップ選手はプライドがあってチーム内で競い合ってしまうのか、周りの選手と連携するよりも自分の力で決めようとしてしまうのか、連携力が落ちる要因はもう少し分析が必要だが、サッカーやバスケでは単に素晴らしい選手を集めただけでは勝てないということが言える。

一方で、野球はトップ選手を集めれば集めるほどパフォーマンスが上がる。その理由は、連携が全くないわけではないが、個人で完結するプレーが多いので、トップ選手の追加効果を得やすいという分析だ。

ただし、今年のドジャースのポストシーズンの状態は、必ずしもトップ選手の多さだけで説明することはできない。この論文の分析は「平均するとそうなる」というだけであって、過去にトップ選手を集めて負けたチームも存在する。