しかし、現実には緑の点線で示したドル建て輸出価格が前年同月比横ばいの線(右軸で0%の水平線)から上下を見比べると、圧倒的に上にいる(つまりドル建て価格を上げている)期間のほうが長かったのです。

しかも、最近では欧米でもあまり極端なインフレはなく、だいたい2~3%の範囲に収まっていますから、インフレ率を差し引いた実質価格でも値上げになる程度の強気の価格戦略を採り続けていたのです。

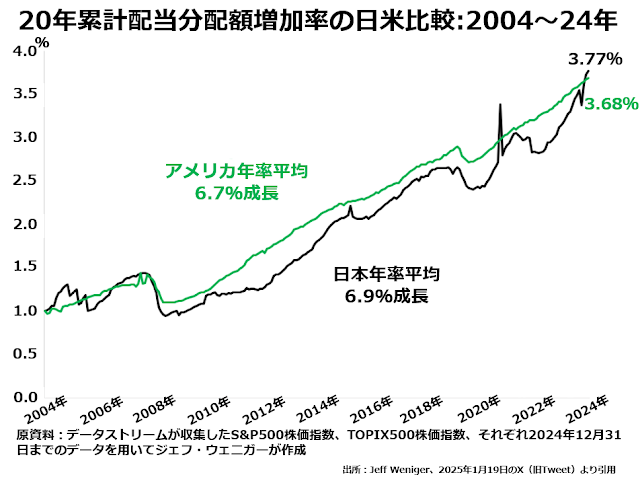

その結果、「円高になると破綻する」とか「万年赤字になる」とかのお涙頂戴物語にもかかわらず、日本を代表するTOPIX500の企業群はアメリカを代表するS&P500組入れ銘柄群より株主に分配する配当を増やしてきたのです。

でも、日本経済全体の成長率は相変わらずの低空飛行です。いったい日本企業の懐具合いがこんなに暖かくなるために、だれが犠牲になっていたのでしょうか? 日本経済に少しでも関心をお持ちの方ならご想像のとおり、日本の勤労者全体が割を食っていたのです。

でも、日本経済全体の成長率は相変わらずの低空飛行です。いったい日本企業の懐具合いがこんなに暖かくなるために、だれが犠牲になっていたのでしょうか? 日本経済に少しでも関心をお持ちの方ならご想像のとおり、日本の勤労者全体が割を食っていたのです。

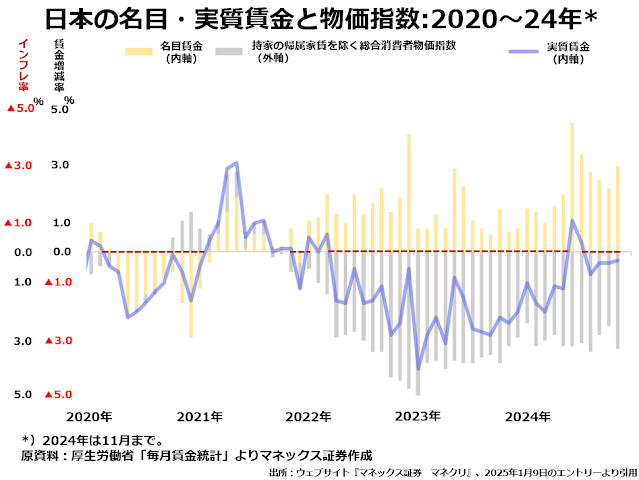

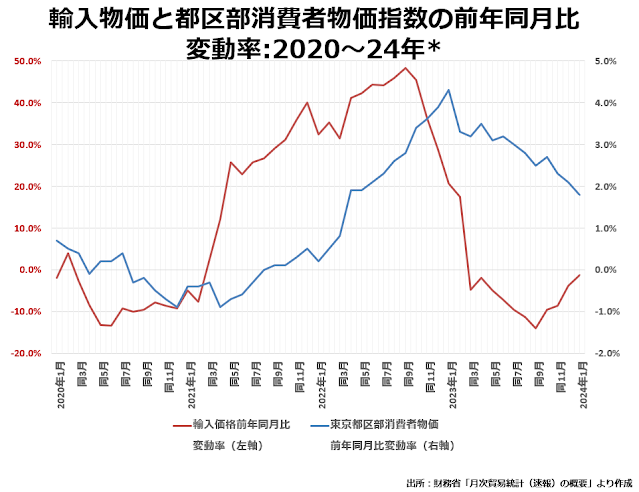

円安によってあらゆるモノやサービス、そして資源の輸入価格が激増し、物価はどんどん上昇しました。そして名目賃金の上昇率は、物価上昇率より低いことが多くて、実質賃金は慢性的に下落を続けているのです。

円安によってあらゆるモノやサービス、そして資源の輸入価格が激増し、物価はどんどん上昇しました。そして名目賃金の上昇率は、物価上昇率より低いことが多くて、実質賃金は慢性的に下落を続けているのです。

日本経済全体の仕組みは比較的健全で、輸入価格が急騰するとあちこちで便乗値上げが起きて収拾がつかなくなることはありません。

でも、さすがに前年同月比40~50%の値上がりとなると、その影響を10分の1の4~5%の物価上昇に抑えこんでも、たかだか1~3%の名目賃金上昇では追いつきません。つまり実質賃金はずっと下落を続けてきたのです。

日銀がよく言う「インフレから賃上げへの好循環が定着していない」は大ウソで、インフレによって勤労者の実質賃金は下落しつづけているのです。

日銀がよく言う「インフレから賃上げへの好循環が定着していない」は大ウソで、インフレによって勤労者の実質賃金は下落しつづけているのです。

日本経済全体は低空飛行が続いているのに企業は史上最高益を謳歌しているのは、円安で安くなった労賃で造ったモノを海外ではインフレ率を吸収してお釣りがくるほど高く売っているから、安い労賃と高い輸出価格の差を全部利益として吸収できているからです。