現実的に 「米の輸入の関税を下げて輸入米をいれて安い価格帯の米を販売するが、安い米を作っている農家は大量に離農する」 か 「米は今まで通り関税を高いままにして国内の米の価格が上がってもしかたないとする」 の二択しかないのです。

消費者はどちらを選ぶのか、XとThreadsでアンケートを採りました。

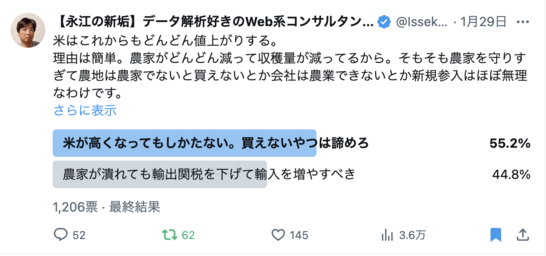

まずはX

拮抗しています。わずかに米の価格は上がっても仕方ないのほうが多い。

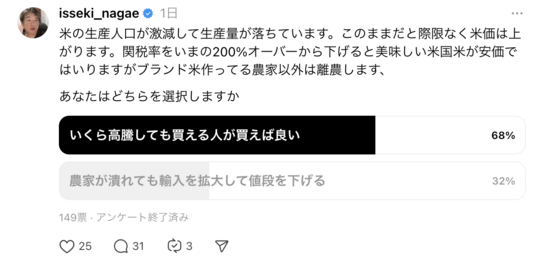

次はThreads。主婦が多くてしかも米の値上がりに怨嗟の声が渦巻いているので輸入しろという声が大きいかと思ったら・・・

逆でした・・・・。

逆でした・・・・。

考えて見たら「米が上がったら生きていけない」といってる主婦も、30年前は普通に今の価格で生きていた。上がったと言っても一膳が35円から60円になるくらい。家族3人でもたいした金額じゃ無いわけです。携帯をキャリアをやめて格安SIMにしなさいよといいたい。

農業参入に高い壁は変わらず日本はいままで農家を守るために農業への新規参入をずっと制限してきました。 いまだに農地の購入は一般人はほぼできない。

農地法第3条は、農地の権利移動を実際に農業を営む者に限定することを規定しています。この法律は、農地が農業以外の目的で使用されることを防ぎ、農地の適正な利用を確保するために設けられています。つまり、農地を売買または賃貸する際には、各市町村の農業委員会からの許可が必要です。この許可を得ることで、農地の所有権や賃借権を移転させることができます。ただし、許可は農業従事者やその計画が適正であると認められた場合に限られます。その際には農地購入が可能となります。 しかし、この許可を得ることは簡単ではありません。農業委員会は、農地の適切な利用と農業の振興を目的としており、農業経験が乏しい者や、農業に対する本格的な取り組みや計画が不十分な場合、許可が下りにくい傾向があります。農地を守り、農業を維持発展させようとする地域では、農業経験や農地を活用した具体的な計画の有無が許可の鍵を握ります。ただし、この場合は、農地を農地のままで購入するということを前提としていますので、もし農地を宅地や他の用途に転用する場合は、別途、農地転用許可を取得する必要があり、その手続きは異なります。