RomoloTavani/iStock

昨年1月の岸田首相の「異次元の少子化対策」発言からちょうど1年目の2024年1月9日に、民間の「人口戦略会議」により『人口ビジョン2100 ー 安定的で、成長力のある「8000万人国家」へ 』が発表された(以下、『ビジョン2100』と略称する)。

前年の12月22日には、閣議決定として『こども未来戦略』(以下、『戦略』と略称する)も公表されていて、これで未曽有の少子化危機を受けた官民の「人口戦略」が出揃ったことになる。首相の「少子化対策」への強い意向が、良くも悪くも官民両方での「戦略」として1年後に国民の前に提示されたわけである。

両者を読んで、30年前から「子育て共同参画社会」と「子育て基金」を提唱してきた立場から、特に民間の『ビジョン2100』における「共同養育社会」について考えてみたい注1)。なぜなら、これが私の造語による「子育て共同参画社会」とよく似ているからである。

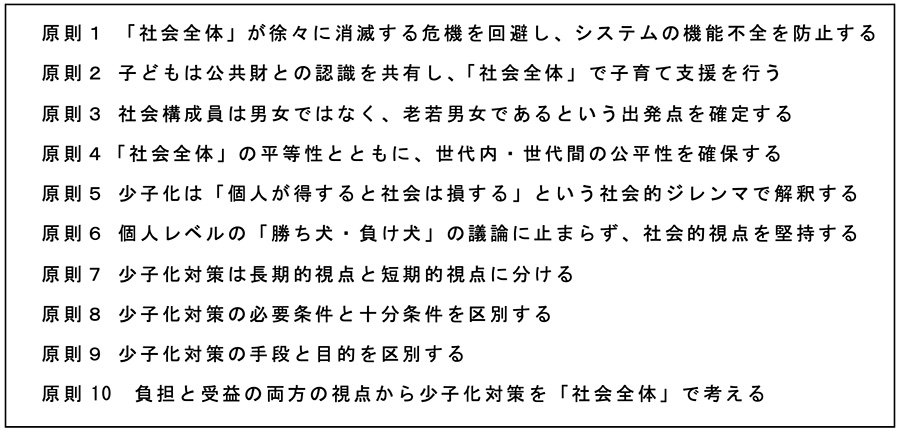

「少子化対策10原則」なお、私の「子育て共同参画社会」は、表1の「少子化対策10原則」を含んでいる。

表1 「少子化対策」10原則出典:金子作成

しかも、ここで危惧される「少子化」は日本と日本人の将来を左右するが、そのためにわれわれは「必要な努力を惜しまぬ意志があるのかどうか」(ベルグソン、1932=1948=1979)が問われているという認識を、その概念の根底においている。

「子育て共同参画社会」「子育て共同参画社会」概念は、『高齢社会とあなた』(NHKブックス、1998)が初出であり、その後『都市の少子社会』(東京大学出版会、2003)を経て、『少子化する高齢社会』(NHKブックス、2006)で最終的に練り上げたものである。

その結果として、それを自立した個人の生き方が作り上げる『男女共同参画社会』において、子育てについてのフリーライダー化ではなく、子どもを産んでも産まなくてもそして育てなくても、「次世代の養育費用を応分に負担し合う社会」(金子、2016:120)であると定義して、この中心に「子育て基金」を想定した注2)。

別の表現では、① 現世代のすべてが次世代を養育し教育することで社会システムの連続性を確保すること、② 個人的には子育てをする環境になくても、社会全体の子育てには全面的に協力すること、の双方を含む概念としても使用してきた(同上:10)。

『ビジョン2100』の提言理由「共同養育社会」を内包する『ビジョン2100』が出された理由として、6点があげられている。箇条書きで示して、簡単な解説を付加しておこう。

(1)人口は半減、4割が高齢者に

冒頭に、このままだと総人口は年間100万人のペースで減少し、2100年には6300万人に半減する、しかも高齢化率が40%の「年老いた国」になるという危惧が述べられ、「日本とその国民が、人口減少という巨大な渦の中に沈みつづけていく」(『ビジョン2100』:1)とされた。

しかし、このままのペースでの「年間100万人の減少」はありえない。なぜなら、出生数減少を促進する要因が変化するからである。

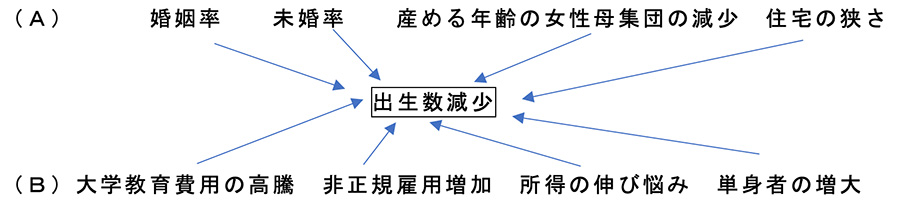

出生数の減少をひき起こす原因は多く、なかでも婚姻率と未婚率の低下、産める年齢の女性母集団の減少、大学教育費用の高騰、非正規雇用による所得の伸び悩み、居住する住宅の狭さ、単身者の増大などがある(図1)。これらはいずれもが出生数減少を促進する要因になるが、今後にかけてはとりわけ産める年齢の女性母集団の減少が決定的に重要である。

図1 出生数減少を促進する要因

なぜなら、20世紀末から21世紀までの40年間で行なわれた国勢調査によると、その年代の女性の数は1980年で約3060万人、2000年で約2930万人、そして2020年で約2500万人となり、40年間で約2割減ってきたからである。

この連続的減少によって、1年間では同じ合計特殊出生率でも、「少母化」として産める年齢の女性母集団が減少すれば、産まれてくる子どもの総数も当然少なくなる(後述)。

図1(A)に分類された産める年齢の女性母集団が減少する「少母化」は、今後出生数の減少をひき起こす大きな要因であり、結果的に少子化の原因にもなる。しかしそれは、政策的なコントロールがもはや不可能な人口関連の与件となってしまった。合わせて、婚姻率も未婚率もまた政治による制御は不可能な変数である。そのため、「人口減少」や「人口変容」を考える際にも、それらを前提に対応をすることになる注3)。

合計特殊出生率の推移いわゆる合計特殊出生率は、高齢化率が7.0%を突破して日本の高齢社会元年といわれた1970年では2.13であったが、それ以降は着実に漸減傾向を示してきた。すなわち団塊ジュニアの世代が結婚・出産の時期を迎えた1980年は1.75へと下がり、合計特殊出生率は反転しないままに1990年が1.54、2000年で1.36、2005年は日本史上最低の1.2601を記録した。

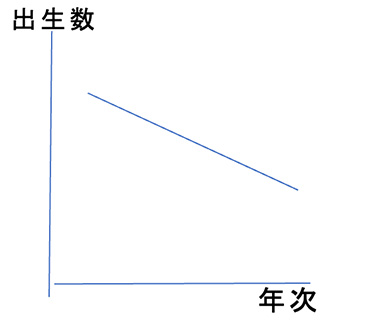

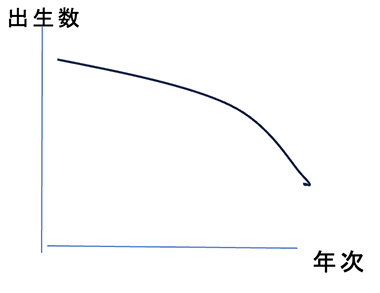

その後は少し戻して2010年が1.39になったものの、2021年に1.30となり、2022年は2005年よりもわずかに低い1.2566まで下がり、日本新記録を作った。すなわち「少母化」が進む過程で同時に合計特殊出生率が落ちているのだから、「少子化」は速度を上げてしまったことになる。そのため「このままの年間100万人ペースでの減少」にはならず、数学的には同じ現象傾向を示す線形の減少曲線(図2)ではなく、非線形の減少曲線が予想される(図3)。

図2 線形の減少曲線

図3 非線形の減少曲線

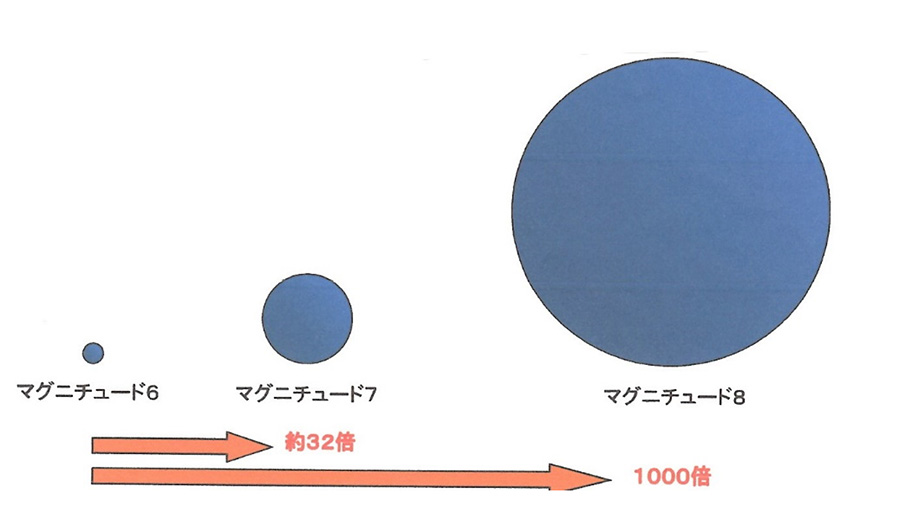

なお、非線形は地震のマグニチュードを想定すればそのイメージがよくつかめる。図4の説明通り、マグニチュード6と7とではそのエネルギーが1の差ではなく、32倍に増幅されたことになり、それが8になると1000倍を超えるのである(322=32×32=1024)。

図4 非線形の事例としてのマグニチュード出典:気象庁ホームページ(閲覧 2024年1月10日)

これが非線形的な強さの増大の典型であるが、人口減少数もまた変数が入れ替わるから非線形的な動きをするので、「そのまま毎年100万人の減少」にはなり得ない。すなわち、毎年100万人の減少ではなく、それをはるかに超えた人口減少が発生すると見られるのである。

したがって、冒頭の「このままだと総人口は年間100万人のペースで減少」よりも、事態ははるかに厳しいといわざるを得ない。