大黒柱と内助の功世帯 → 複数稼得者世帯 → 単身者世帯への推移

ド・フリースが論じた時代はヨーロッパ17世紀から現代までであるが、18世紀初頭からの「産業革命」(industrial revolution)に先立ち、17世紀からの働き方の変化として「勤勉革命」(industrious revolution)があったという論点が鮮明に出された。

そこでは大黒柱と内助の功(breadwinner-homemaker household)により、その時代のマルクスやエンゲルスが描いたような、搾取にあえぎ、収奪が繰り返されたという工場労働者モデルではなかった。むしろ明治期以来の日本の稲作や灌漑農業に象徴される「労働集約的な知識・技術体系」を持っていたという視点で、ド・フリースはその後の労働者像を描いたのである。

確かに労働者像は多様だから、マルクスの時代の工場労働者だけに絞り込めない。150年後の今日では、いわゆるホワイトカラーを始めとするオンラインでの仕事など多彩な働く者の姿があるからである。

「勤勉な振る舞い」は農業労働からこの理由はそれまでの農業でも典型的であった「勤勉な振る舞い」が、労働全体の質を改善することに通じて、「近代的経済成長に貢献するような世帯を作り出した」からである(同上:96)。そしてド・フリ-スは、この勤勉さを土台にして「農民世帯は人的資本を獲得し、新たな脅威や工業化に適応していく」(同上:96)とまとめた。

少なくともこの視点は、プロテスタンティズムの精神の伝統がない日本における産業革命の原動力の説明にも有効であると思われる。

「労働集約的な知識・技術体系」の塊りでもある農業労働に見る世帯単位の勤勉性が、やがては工場労働者となった農家出身の男女若者の原体験として活かされて、政府主導による「資本集約型」の企業経営と融合したことが、明治期からの日本近代の産業化を推進したという独自の結論に収斂する。

農家=農業世帯は「経営の訓練場」そのパラダイムによれば、日本近代化過程でもそれまでの地方における農家=農業世帯は「経営の訓練場」(同上:96)として機能していて、そこからの勤勉な労働力が日本全国の大中小企業に参入して、独自の産業革命をもたらしたと解釈される。

それを支えた家族=世帯もまた、明治期からほぼ100年後の高度成長開始時期までは、三世代同居のなかで大黒柱としての世帯主とその妻による内助の功の世帯が主流であった。ド・フリースは「大黒柱と内助の功」を使い、男は仕事、女は家庭のモデルとした(同上:211)。

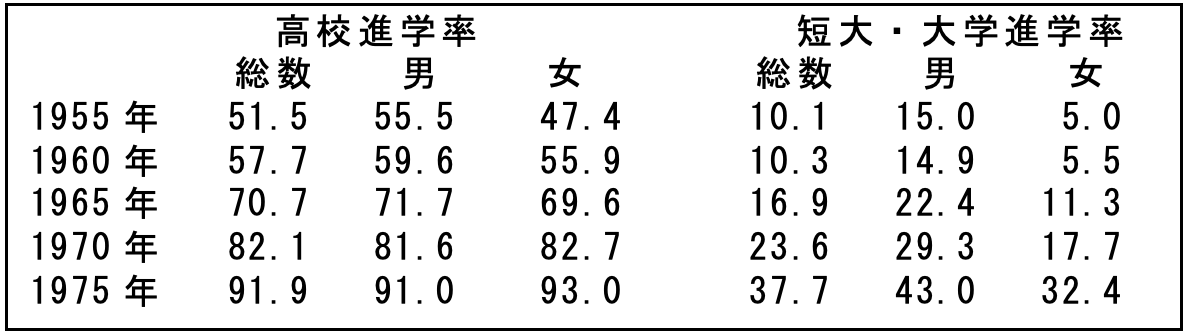

このモデルは高度成長期に新たに誕生した核家族にその首座を渡すまで、日本近代を支えてきた。高度成長期の終盤から核家族でも複数の稼得者が登場する時代になった。夫だけの「一馬力」の世帯収入ではなく、妻もまた稼得者として「二馬力」を目ざし、さらに大学進学率の上昇に伴ない、高学歴化した子ども世代もまた就職して「三馬力」に加わる世帯が増え始めた(表1)。

表1 高校進学率、短大・大学進学率(%)出典:国立社会保障・人口問題研究所編『人口の動向 日本と世界 2005』厚生統計協会、2005:150.

世帯内に複数の稼得者がいるのだから、世帯の可処分所得も増えて、消費水準は上がり、生産と消費の好循環が成立した。しかも消費願望の主力が3種の神器(テレビ、冷蔵庫、洗濯機)を経由して新3C(カー、クーラー、カラーテレビ)になっても、その達成が可能になったのである。

税収が増えて、公共事業が全国で活発化して、社会的共通資本の整備も進み、全国的に「日本列島改造」の土台が完成した。

しかしその「世帯経済」の後は、20世紀の中ほどからは高度成長に適合した核家族モデルが生まれ、社会全体としては21世紀になると核家族世帯から単身者世帯への転移が進んだ。

消費の外注化ド・フリースによれば、歴史的に見ても、「近年では市場と世帯内生産の間で代替弾力性が増し」た(同上:295)。

具体的には、世帯員による世帯内生産は家電で肩代わりができて、家事のいくつかも外注で済ませることが普遍化した。外食、クリーニング、塾教育、娯楽、介護や看護までも商業サービス化(「商助」)されている。

それは家族機能の衰退でもあるが、なにしろ平均世帯人員が2.20人程度であれば、世帯全体でそれらに取り組む余裕はもはやない。しかもこれらの外注サービスは自分で稼ぐ単身者にも便利なので、結局は世帯から分離して、単身者が増え続けることになる。これを「商助」が支えるのである。単身者の増加がビジネス機会を新しく創造したのである。