開封の儀

スマートライドディスプレイの素晴らしい特徴の数々が判明したところで、お次は「開封の儀」に移りたいと思います。

なお、僕が試したのはあくまで「発売前のサンプル品」となり、付属品や梱包方法などが製品版とは異なるので、先に製品版の開封写真を載せておきます。

※下の3枚の写真以降はサンプル品の開封写真となります

スマートライドディスプレイの箱を開けると「本体、電源ケーブル、カメラ×2、カメラ固定マウント、カメラケーブル、タイヤ空気圧センサー、本体取り付けマウント、工具や結束バンド」が入っていました(製品版はWEB日本語説明書もあり)

ちなみにドラレコ映像の記録メディアとして「MicroSDカード」が必要ですが、こちらは別売りとなっております。

なので、自分で用意して本体底面のカバーを外した場所にあるSDカードスロットに挿入しましょう。

車体への取り付け

スマートライドディスプレイの車体への取り付けは、USB電源があるマシンならそこまで難しくはありません。

なお、僕はもともとセローちゃんにUSB電源を付けていたので、これから説明するのは「USB電源を使う場合の取り付け方法」となります。

ってことで、まずは作業内容の確認ですが「本体を取り付ける→前後カメラを取り付ける→配線する・配線を整理する→タイヤ空気圧センサーを取りつける→仕上げと動作確認」以上となります(あくまで僕のやり方、順不同)

本体を取り付ける

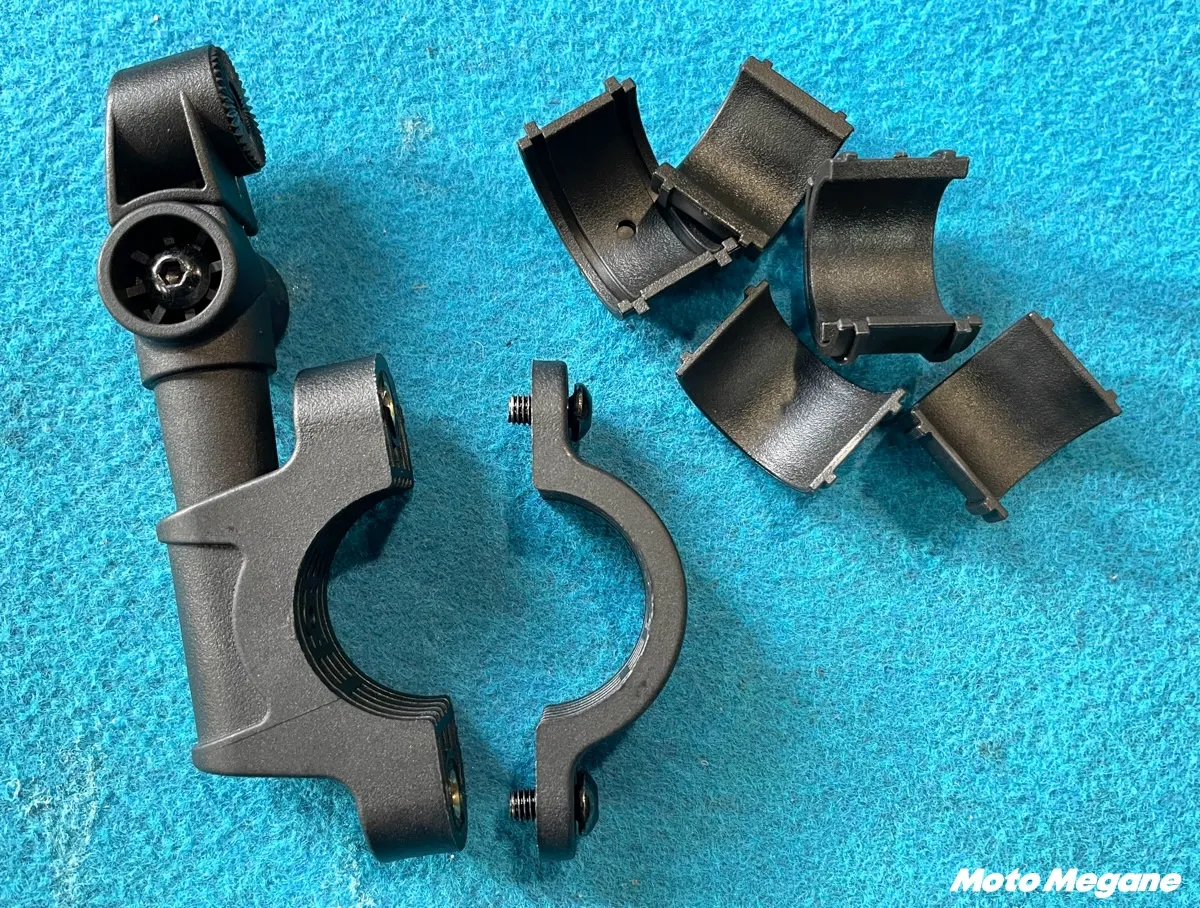

本体は基本的にハンドル周りに取り付けるがセオリーで、スマホホルダーの取り付けでよく目にする「ハンドルを挟み込んで固定するマウント」が同梱されています。

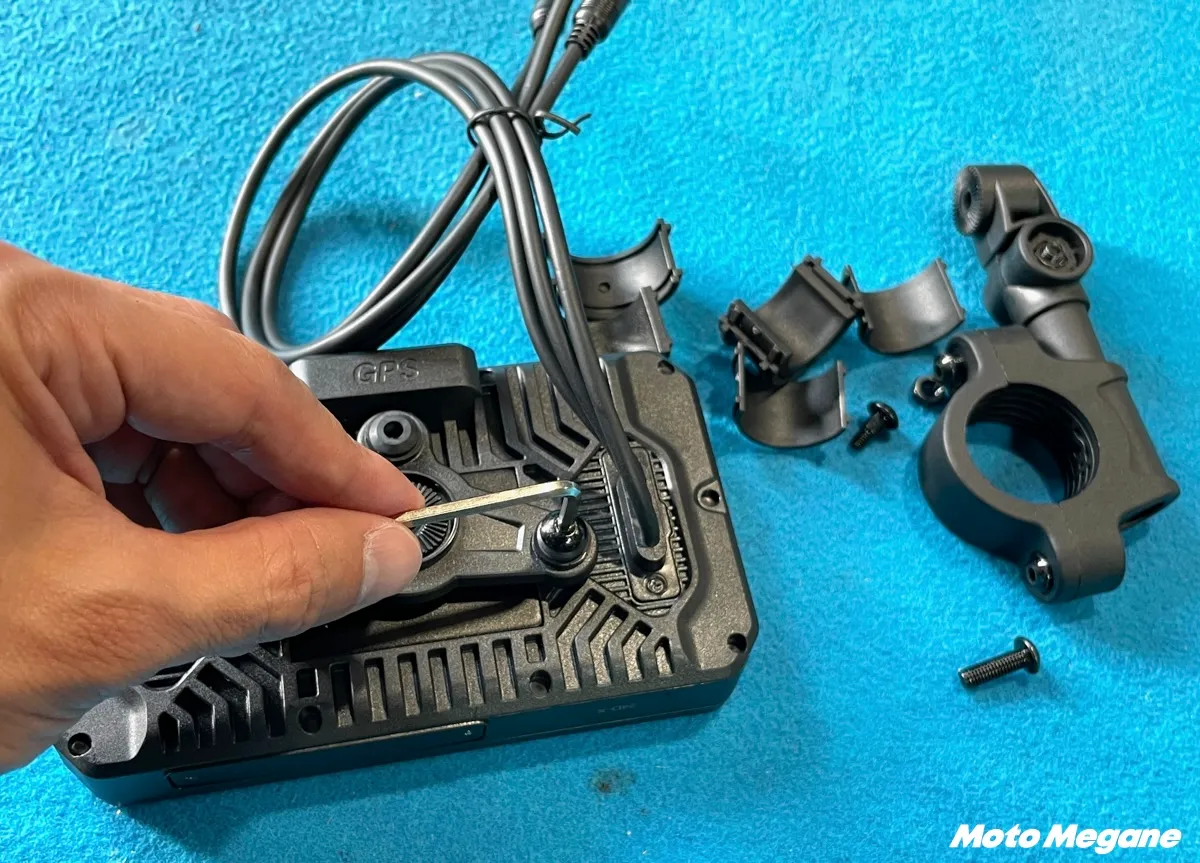

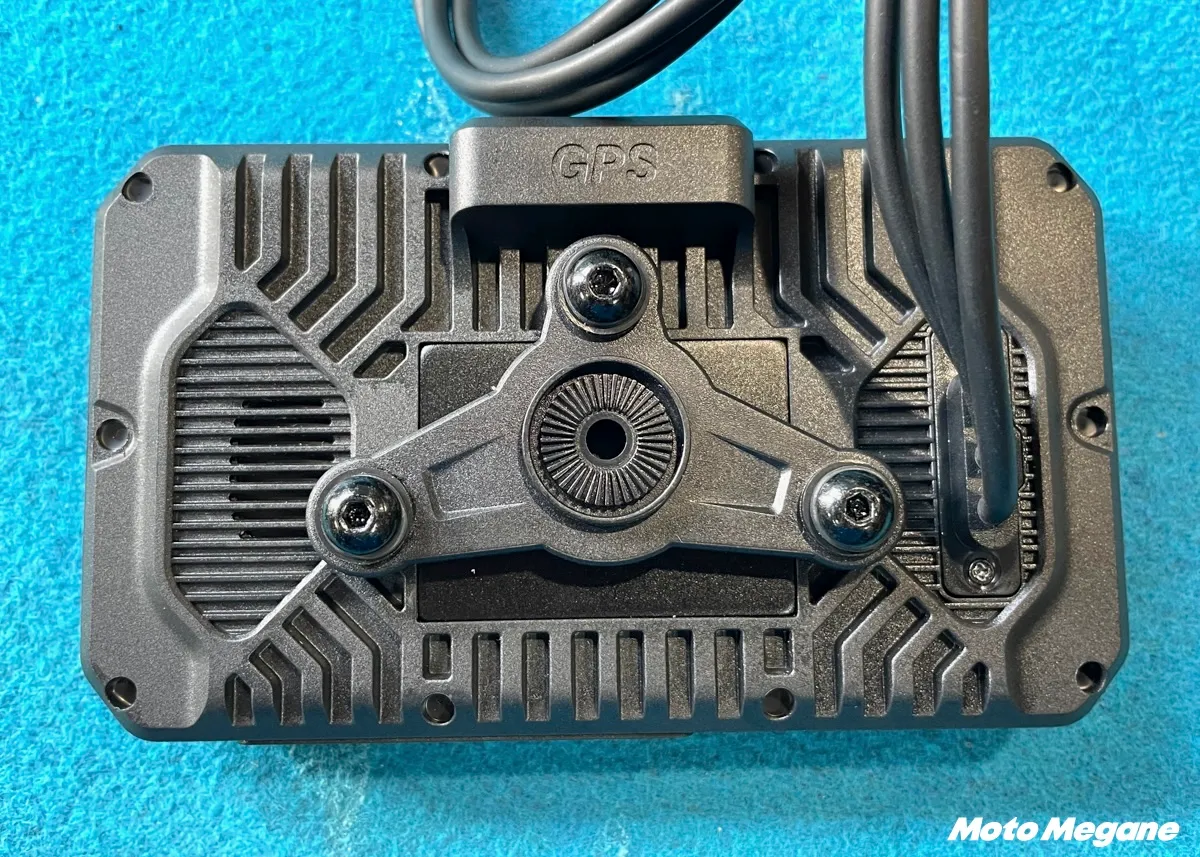

まずは本体のおおまかな取り付け位置を決めてから、本体の後ろにマウントとの接続部をネジ止めします。

ちなみに作業に必要なドライバーやスパナ類は同梱されていますが、普段使っている工具があるならそちらの方がおすすめです。

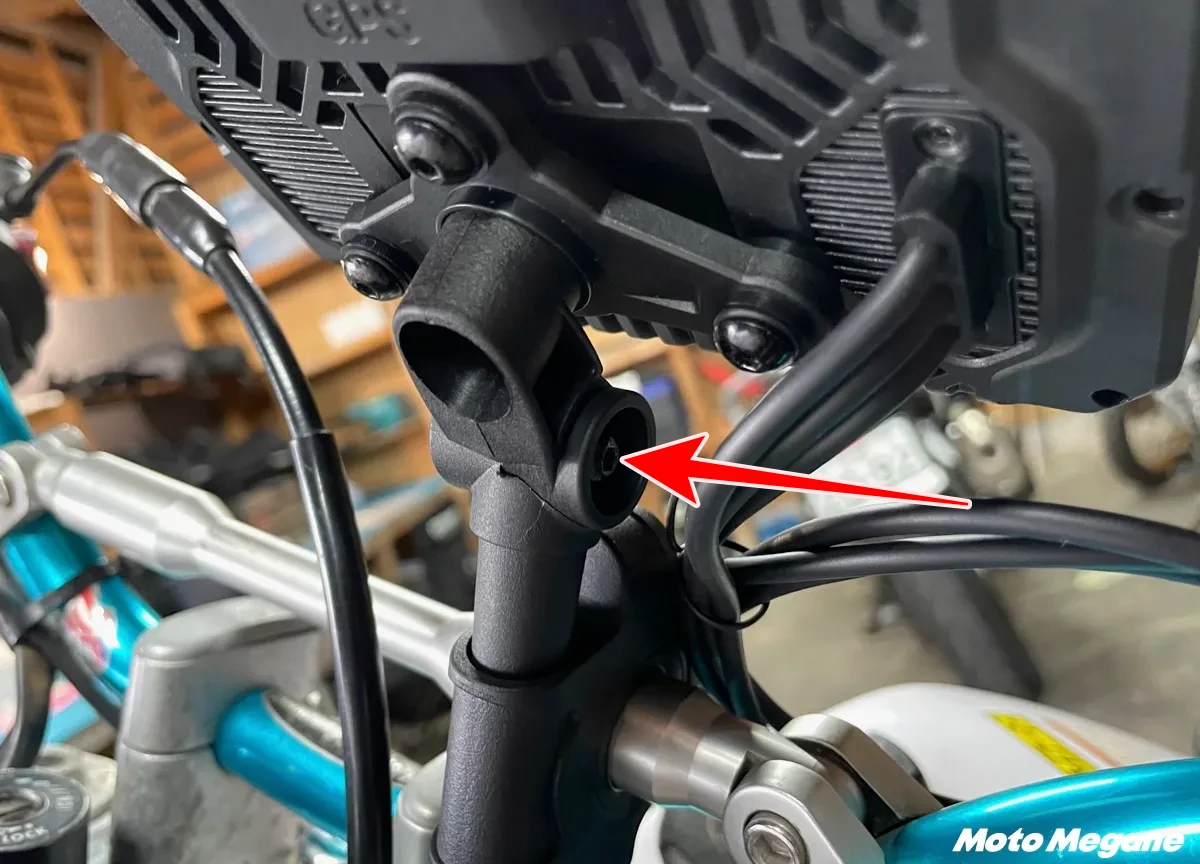

次はハンドル周りにマウントを取り付けますが、これは付属のスペーサーを使って、取り付け箇所との隙間が出ないように固定する必要があります(一般的なハンドル径に対応しています)

ちなみに僕はハンドルではなくハンドルブレースに取り付けた都合上、どのスペーサーを使っても隙間が出る状態だったので、取り付け箇所にビニールテープを巻いて調整しました。

この辺りはあくまで現場での現物合わせとなるので、予め必要だと思うものは準備しておくと作業がスムーズです(ビニールテープ、色々なネジ、接着剤や両面テープなど)

無事にマウントを取り付けたら、次は本体をそこに合わせてネジ止めしますが、最終的な位置調整は作業完了後に行うので、あくまで仮止め程度の力でOKです。

ちなみにマウントの途中にあるネジを緩めると角度調整もできますが、こちらも仮止め程度の力でOKです。

前後カメラを取り付ける

前後カメラは両面テープで貼り付ける台座が付属しているので、それに乗せてちょうど良い場所に設置すればOKです!

この手のガジェットの取り付けに慣れている人なら、きっと野生の勘でカメラを設置しても大丈夫ですし(多分)心配な方はそれこそ本体を「モバイルバッテリー駆動」させた状態で、カメラと繋げて映像を見ながら設置場所を決めるのもありです。

ちなみに僕は後者の方法でフロント側は右ハンドルガードの上、リア側はナンバープレートの上にカメラを設置しました!

それとカメラ本体から出ているケーブルは短いですが、ちゃんと延長ケーブルが2本付属しているので、それを加味して本体までケーブルが届く場所に設置しましょう(重要)

配線する・配線を整理する

無事に本体と前後カメラを車体に設置したら、次はいよいよ配線です!

今回はあくまでUSB給電の場合ですが、バッテリー給電の場合もケーブルが違うだけで配線方法は基本的に同じです。

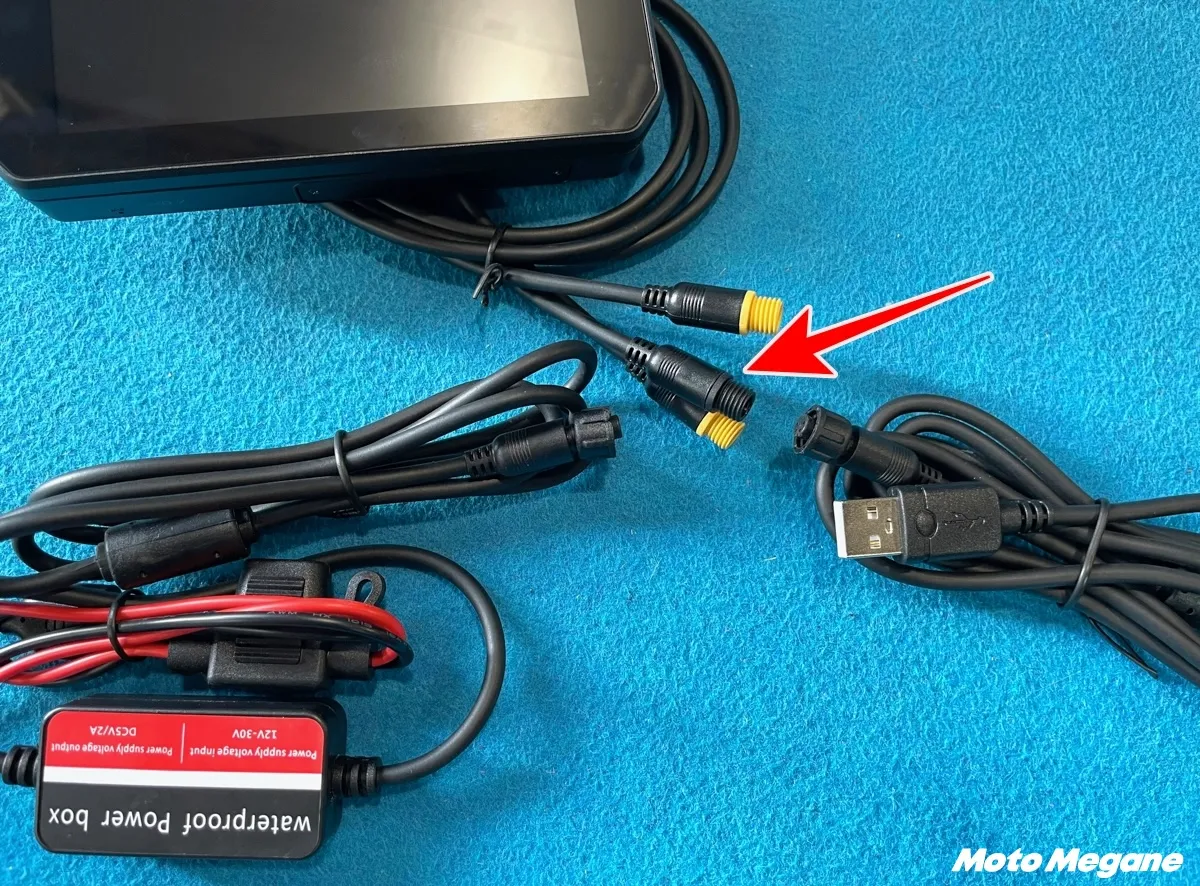

やり方は本体から出ている1つの黒い端子に、車体のUSB電源に繋げたUSB電源ケーブルを接続、そして2つの黄色い端子に前後カメラのケーブルを接続して、後は配線をなるべく外から見えないように整理します。

恐らくこの配線整理が最も面倒かつ頭を使う作業で、どんなバイクでもカウルを多少外す必要があると思うので、、、予め外し方をサービスマニュアルや同じマシンに乗っているモトブロガーの動画などで予習しておきましょう(セローちゃんなら僕の動画を見てね♪)

タイヤ空気圧センサーを取り付ける

タイヤ空気圧センサーの取り付けは、純正のエアバルブを外して取り付けるだけなので、少なくてもここまでの作業を自分で出来る人なら余裕のよっちゃんです(世代がバレそう)

ちなみにちゃんとフロント側のセンサーには「F」リア側は「R」と表記されているので、前後を入れ違えちゃった、、、ってなことにもなりません!

強いて言えばくれぐれも外した純正エアバルブを無くさないようにだけ注意しましょう。

仕上げと動作確認

さてさて、ここからはいよいよクライマックス、仕上げと動作確認です!

まずは各ユニットの設置場所や角度、それから配線の取り回しなどを再度確認して、仮止め状態のネジやボルトを全て本締めします。

そして、車体を前後左右にユサユサしてみたり、ハンドルを左右に切ってみて「各部の引っ掛かり」がないことを確認できたら、最後に付属のバイザーを取り付けます。

これで晴れて全ての取り付け作業は完了となるので、後はバイクのイグニッションONで本体が起動することを確認できればOKです!

きっと起動時に表示されるカスタムジャパンのロゴを見ると「あぁ、無事に取り付けできて良かった」と涙がちょちょ切れるはずです。