やはりエサが豊富でないからなのか、胃袋が空で痩せている個体が多かった。そんな中、水温が比較的高めの支流で釣ったアマゴの胃からは、ヒラタ、キンパクの他、クロツツトビケラが巣ごと多数出てきた。

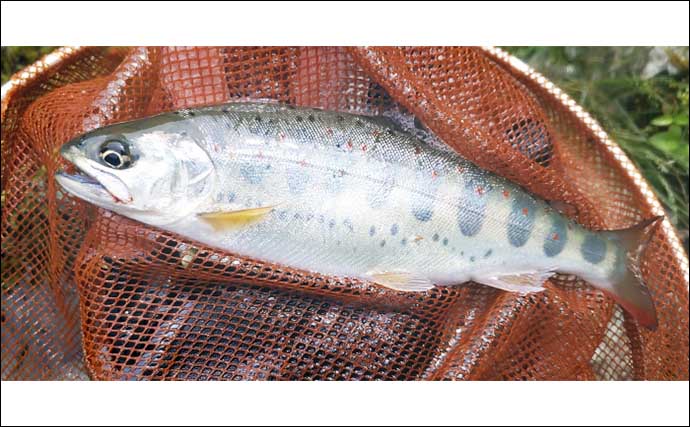

3月はサビが残り痩せている(提供:TSURINEWSライター荻野祐樹)

3月はサビが残り痩せている(提供:TSURINEWSライター荻野祐樹)そして驚いたことに、このクロツツトビケラの巣に似たサイズの細い木の枝も多数出てきたのだ。さらに、他の釣り人が捨てたものなのか、未消化のイクラやブドウムシが出てくることもあった。ちなみに、筆者が実釣で使用した餌で効果が高かった順に、イクラ>キンパク=ヒラタ>その他川虫、となる。

4月

4月は雪解けを迎え、多くの餌が渓流に流れる時期。そのため、肥えた個体が一気に増え始める。キープした大型の個体から最もよく出てきたのは、やや小型のマゴタロウ虫(ヘビトンボの幼虫)だ。

4月のアマゴは状態が良い(提供:TSURINEWSライター荻野祐樹)

4月のアマゴは状態が良い(提供:TSURINEWSライター荻野祐樹)さらに、ヒラタ、クロカワムシ、クロツツトビケラ、オニチョロ、スナムシ(モンカゲロウの幼虫)の他、蛾やハエの仲間、ミミズも出てくる事があった。筆者の実釣で効果が高かったのは、ヒラタ(圧倒的)>スナムシ>キンパク>川虫(成虫)>オニチョロ>クロカワムシ>イクラ>マゴタロウ虫(釣果無し)だった。

5月

陸生昆虫が一気に増え始めるこの時期、アマゴ釣りは最盛期を迎える。様々な物が胃袋から出てきたが、やはりマゴタロウ虫は健在。だが、最も多く出てきたのはヒラタで、クロカワムシも増え始めた印象だ。

5月のアマゴはもはやメタボ(提供:TSURINEWSライター荻野祐樹)

5月のアマゴはもはやメタボ(提供:TSURINEWSライター荻野祐樹)その結果に呼応するように、実釣で効果が高かったのは、ヒラタ>川虫(成虫)>クロカワムシ>オニチョロ>キンパク>スナムシ>マゴタロウ虫(釣果無し)だった。

6・7月

この時期になると、胃袋から出てくる水生昆虫は一気に減り、代わりにカゲロウやトビケラといった水生昆虫の成虫がメインとなる。さらに落下昆虫も積極的に食っているようで、カメムシ、ハナムグリの仲間、カナブン、セミ(おそらくニイニイゼミ)、バッタ、アシナガバチやジガバチといったハチ類も出てきた。ただ、増水した後はクロカワムシが出てくることもあったので、その時に食べられるものを食べているという印象だ。

この個体は甲虫やクロカワを食っていた(提供:TSURINEWSライター荻野祐樹)

この個体は甲虫やクロカワを食っていた(提供:TSURINEWSライター荻野祐樹)