半音低い「ミ♭」を置いても、やはり和音になってくれる。

さてここで、前述した短音階(マイナースケール)を思い起こしていただきたい。

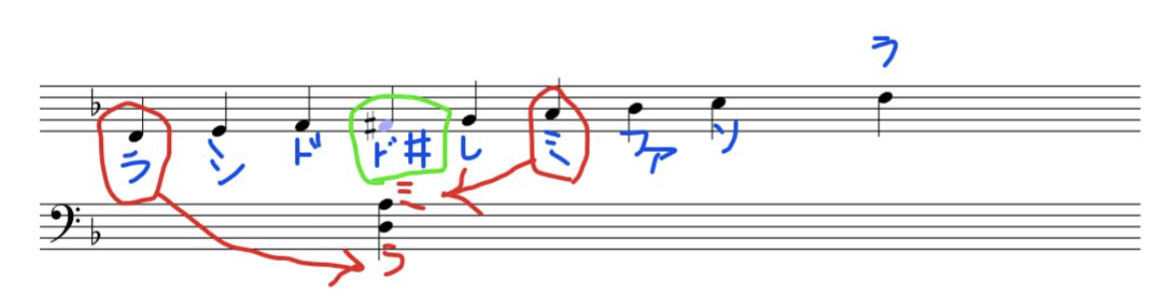

この音階のなかに「ラ・ミ」という五度のハーモニーがあるので、それを下段(伴奏パート)で鳴らしてみると…

短音階には存在しないはずの「ド♯」が、耳の奥で(そっと)聞こえだす。

この現象については自然倍音列という音響物理の考え方で説明できるので、興味のある方は検索していただきたい。同じ要領で今度は「ミ・シ」を下段で奏でてみると…

やはり短音階では存在しないはずの音「ソ♯」が、耳の奥で(そっと)鳴る。

この技を使うことで、短音階であるはずの音列が、以下のようになって…

長音階(メジャー)と短音階(マイナー)のどちらとも取れる、それでいて破綻のない、つまり「ジョニー・B・グッド」と同じマジックが生ずるのだ。

音楽の決まりごとはヨーロッパつまり白人世界で完成されたものだ。それを巧みにすり抜けていく、五度ハーモニーの裏技…

念押しするが日本の作曲者はいちいち計算して作ったわけではなかった。しかし没後に作られた同曲PV(2011年)中のマイケルは、終盤でマスクを取って微笑んでいる。残された私たち宛ての、「キング・オブ・ポップ」からのウィンクのように。

■

さらに4年後の1986年、同曲をエリック・クラプトンがカバーした。

R&Rは白人と黒人がいっとき共存できる音楽空間であった。白人保守層からの反発もあって、やがて失速するも、その反動として「ロック」が進化していった。

先ほど紹介した「ビハインド」の和声進行も、もともとはR&Rからロックが分岐し自律していくなかで編み出されていったもののひとつだった。

東洋人でありながら幼少時よりバッハの対位法(「ビハインド」にはその影響が濃厚だ)に馴染み、東京藝大作曲科の教授よりクラシック音楽の作曲法を学んで育った日本の若き無名ミュージシャン。そんな彼がロックを自分なりに学習すべく半ば腕試しに作り上げたのが「ビハインド」だった。

この曲にR&Rの遺伝子をマイケルが聞きとり、そして凄腕ロックギタリストのエリック・クラプトンがロックの魂を感じ取ってカバーしたという連鎖ぶりは、音楽史のみならずアメリカ大衆史の視点からも、非常に興味深い。

「クラプトンがマイケル版『ビハインド』の原曲が日本製だとはたして意識していたかどうか」という意の発言を、後に坂本はしているが、クラプトンは曲冒頭でジャーンと銅鑼の音を響かせている。彼なりの日本の作曲者へのオマージュだと、私にはすぐ気づけたのだが…

当の作曲者が、厳格なクラシック音楽理論の出身ゆえか、海を越えてのこうしたリアクションを(後にニューヨークに拠点を移してかの国の音楽マーケットに身を浸したにもかかわらず)とうとう理解も消化もできないまま生涯を終えたことが、つくづく惜しまれる。

そういえば来年4月、マイケル・ジャクソンの伝記映画が全米公開される。日本での公開は目下未定だが、以上の分析と論評を頭の隅っこに置いて観ると、「オッペンハイマー」以上に味わい深いものになるかもしれない。

■

久美 薫 翻訳者・文筆家。『ミッキーマウスのストライキ!アメリカアニメ労働運動100年史』(トム・シート著)ほか訳書多数。最新訳書は『中学英語を、コロナ禍の日本で教えてみたら』(キャサリン・M・エルフバーグ著)。