- 欧州の女性の社会進出は「プロの経済プラン」と表裏一体だった

ただ、この「標準化・システム化」を進めるということは、「強みの源泉」は単に使える資本力の多寡に限定されてしまう懸念もあるんですよ。

ゴールディン氏も、「零細薬局がなくなって全部巨大資本運営のチェーンになってしまった」事に対してかすかな懸念を感じているような書きぶりだったりしますし、「薬剤師でできること」が他の業界でもできないか?を考えていくにあたっては、それぞれの業界の特性をちゃんと理解した上でそれぞれ特別な方法論を考えていく必要がある。

つまり、「標準化・システム化」を問題なく行うためには、むしろその企業(もっと言えばその国)にとって「標準化しえない部分」における強みの源泉がどこなのかをちゃんと深く考えた上で、そこが崩壊しないようにしながら進めていく必要が出てくる。

また、「標準化のゴリ押しがキモ」みたいになると、英語圏の、しかもアメリカの企業が一番「押し付けるパワー」があるので、同じことを日本がやったら単に競争に敗けるだけに終わる可能性もあるんですよね。

アメリカさんのズルいところは、こうやって「グリーディジョブはやめましょう」みたいなムーブメントを世界中に売り込んでおいて、日本でも「そうだ!グリーディジョブが温存されているから日本はダメなんだ!」みたいな流れが流行して労働時間を減らしていく中で、実物のアメリカの「本当に強みな分野」では相変わらず馬車馬のように働き続けることを決してやめない・・・みたいな「言ってることとやってること違いすぎないですか?」みたいな事なんで。

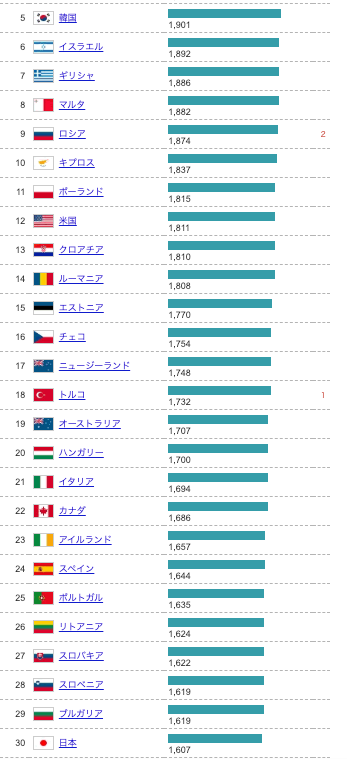

特に、既に労働時間の統計で日本はそれほど「労働時間」が長いわけでもなく(OECD30位でしかなく、アメリカも韓国もイスラエルもはるか上でもっと働いている)、韓国や中国といったライバルが馬車馬のように働きまくって追い上げてくる、追い抜いてしまった部分もある…中で、「日本企業の経営者は無能だから働かせすぎている」みたいな事ばかり言っていられるのかどうか、みたいな話はある。

globalnote

そういう部分も含めて、単に「アメリカみたいになんでやらないの?バカじゃないの?」「日本は遅れてるよね」とか大上段に言っていればよかった時代はもう終わっているんですね。

そうじゃなくて、「欧米でもなく英語圏でもなく、人口構成も世界一高齢化している国」という特殊な条件とちゃんと向き合って、オリジナルな解決策を作っていくことが必要な時代なんですよ。

20世紀末、世界一だった日本経済に押される形で欧米では色々な改革が行われたわけですが、アメリカも欧州も「日本のやり方」を参考にしつつ結局それとは全然違う自分たちの強みが活かせる方向を見出していったわけですよね。

アメリカが「英語圏で覇権国家」の強みを活かしてIT分野で次々とデファクトなしくみを作って世界中から集金するエコシステムを作っていったように、欧州も色々な意味で「経済転換」を行っていったわけですが。

同時期に、欧州ではワークシェアリングとかを含めて女性の社会進出が進んで、それが「古い構造を温存しようとする力」を乗り越えるテコになった側面は大きいらしい。

上記に書いたように、今日本社会も「経済構造が地味に転換していく流れ」自体は起きているんですが、それは「この仕事は俺だけのものだ」と抱え込んでいるタイプの人の利害とぶつかるところが難しいんですよね。

でも、一世代前の欧州が「女性の社会進出によって雰囲気が変わる流れ」を利用できたように、日本社会の女性の社会進出も、それが「考え尽くされた経済構造の転換」と表裏一体に進めるようになっていけば、今はアチコチがすれ違いになっている歯車がしっかり噛み合って前進していけるようになるでしょう。

要するに、

欧州における女性の社会進出には、「自分たちらしさを徹底的に掘り下げて経済的に勝利をするプロの戦略」と表裏一体だったから実現した。 日本における女性の社会進出は、そういう「自分たちならではの価値の掘り下げと新時代に向けた勝ち筋を練り上げる」みたいな作用と分離してしまっていて、ただ単に「日本って遅れてるよねえ〜ああ嫌だ嫌だ、地獄だよねえ〜」ってボヤくことしかしていないから押し合いへし合いになって進まない…という風に理解するべきタイミングなのだと思います。

- ジェンダームーブメントが手を組むべきは「●●●騎士」ではない

要するに、ジェンダームーブメントが日本においてガッチリ手を組むべきは、四六時中なにかあったら

そうだよね〜日本って遅れてるよね〜ほんと嫌になるよねえ〜君はぜんぜん悪くないよぉ〜

…って何時間でもヨシヨシしてくれるタイプの勢力じゃないってことです。

こういうのを、ネット用語で「●●●騎士」(男性器の隠語が入ります…汚い言葉ですいません)と言いますが、こういう態度を取る人がちゃんと「男女平等」を本当に目指しているかというとかなり怪しい。

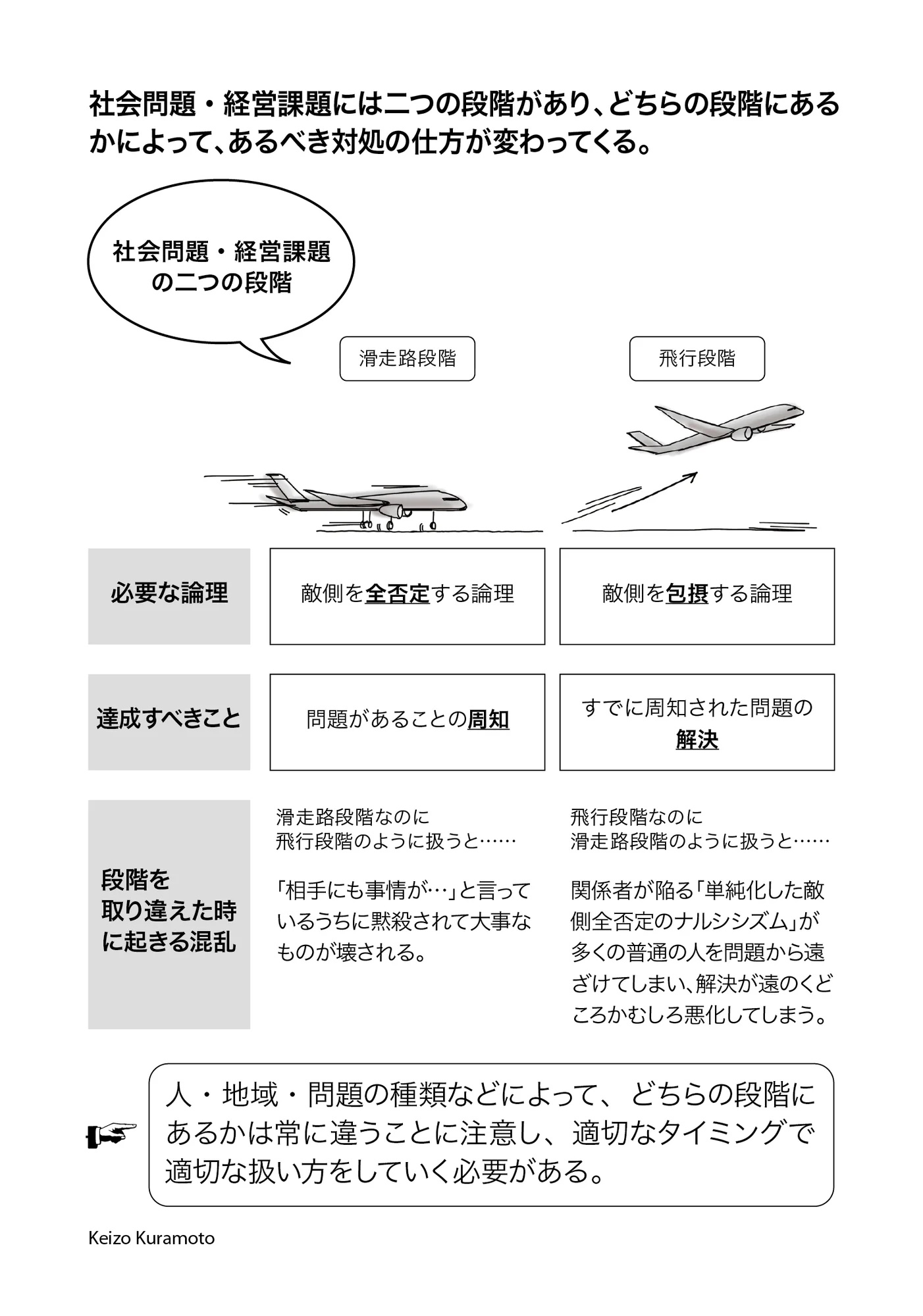

以下は先述の私の本からの図ですが、とりあえずそこに「課題がある」と周知されるまで(滑走路段階)に必要なモードと、「課題が認知されてから解決に至る」まで(飛行段階)に必要なモードは違うんですね。

女性の社会進出は当然のように起きていて、そこにあるミスマッチを色々と具体的に解決していかないといけないですね、というのが既に圧倒的な「合意」レベルになっている現状において、「単なる恨み言」「日本社会のローカルな事情と向き合う気がない断罪」とかやればやるほど単に相互憎悪が募るだけになってしまう。

いかに「ローカル社会側の切実な事情」を解像度高くすくいあげ、具体的なミスマッチを無数に解消していけるかが大事な時代になっている。

上記記事に書いたように、「今既に起きつつある日本経済の構造転換」は、そういう「経済の効率性」を追いつつも、日本社会の末端がアメリカ社会のようにスラム化しないように両取りの着地ができるかどうかについての、非常にデリケートなチャレンジなんですね。

そういう「デリケートな課題」に真剣に向き合うほど、「日本社会って遅れてるよねえ〜嫌んなるよねえ〜」みたいなレベルの言説の出番はないし、そういう「●●●騎士」とつるんでいる限り日本社会における「ジェンダー課題」は余計に解決から遠のいてしまう。

「そのローカル社会の切実な事情」に向き合う気がなく、ただ聞きかじりの幻想から文句を言うだけの人達と、逆にそういう「一般論でしかないもの」が自分たちの強みの基礎を掘り崩してしまわないように必死に「バックラッシュ」をしかける人たちには、SNSで常時開催中の永久戦争で両方とも疲弊していただいて、徐々に共倒れになっていただければ幸いです。

しかし「ジェンダームーブメント」的なことに熱中している人だって、逆に「熱烈な反フェミニスト」みたいな人だって、それなりの社会経験がある人は特に若い世代には多いですから、そういう層も巻き込んで、「ちゃんと具体的なミスマッチを解消していく」動きをエンパワーしていければいいですね。