Fokusiert/iStock

10月9日に発表されたノーベル経済学賞は、クラウディア・ゴールディン氏というアメリカの女性経済学者による、男女の賃金格差の要因に関する研究に対して与えられました。

これに対して、X(twitter)で、日本における「反フェミニズム」の人たちの主張がゴールディン氏の研究には含まれているとか、いやいやそうじゃないとか、論争が起こっていたのをチラ見していたんですが、忙しくて深入りできずにいたところ、やっと月末に時間を作ってゴールディン氏の著書を読みました。

著書を読んだ感じで結論から言うと、以下の四点のような感じなんですね。

日本の「反フェミニズム論者」の言ってる内容が含まれている…とまでは言えずゴールディン氏本人はそっちの方向に理解される事を警戒している感じではあるが、一種の論理的帰結としてそういう要素が”含まれている”ぐらいは言えそう。 もちろんゴールディン氏は「フェミニズム寄り」の立場ではあるが、ただすべてを「上の世代(あるいは”男という種族”)の差別意識が元凶」だという事にしてなんでもかんでも糾弾していれば改善するという発想からも距離を置いている。 むしろ、「男女の賃金格差」は「差別意識」とは違う”ある経済の構造”から来ていると分析しているのがポイントで、解決策の方向性も一応示されてはいる。 そういう意味で、「誰かの”差別意識”が問題だ」という話を延々やっているタイプのジェンダー論壇みたいなものからも結果的に距離を置いているのがこの研究の特徴で、その知見を日本に活かすにはどうしたらいいか?について考えるべき。

端的に言えば、

「反フェミニストの意見を後押し」しているわけでは全然ないが、「世界のあらゆる問題の原因がジェンダー関連の”意識の問題”だ」として糾弾しまくるタイプのフェミニストとも違うビジョンを描いているのがゴールディン氏の研究

…というように言えると思います。

SNSで「いつもの罵りあい」を続けるのが”生きがい”になってる人もいるでしょうからそういう人は続けてもらってもいいんですが、それとは全く別のところで、ゴールディン氏が提示した「賃金格差の原因」が何で、その「解決の方向性」を日本でも実践していくにはどうしたらいいか?を議論する場も必要ですよね。

特に、ゴールディン氏が示している「解決の方向性」はアメリカ社会ですらほんの一部の分野ですら実現しておらず、他の分野に応用していくには、それぞれの業界・地域特性にフィットした実地の工夫の積み重ねが大量に必要とされる領域があるはずです。

特に日本の場合のこういう議論で最悪なパターンは、海外在住で長いこと日本にいないとか、あるいは外資系企業とか海外アカデミアとかの「日本社会と繋がりの薄いキャリア」を経てきた人が「日本社会に提言」を行う時に、その提言が「日本社会の実情」とあまりに乖離していて現実に実現しようがないというギャップが放置されてしまいがちになるところです。

その「現実の細かいミスマッチをすり合わせる事が必要な段階」にまで来てるのに、大上段から「日本社会って遅れてるよねーはあー地獄だわー」みたいな言説だけを放置していると相互憎悪は募るばかりですし余計に解決の積み上げも行っていけない。

一方で私は、外資コンサルで欧州のグローバル企業のプロジェクトにいたこともあるし、今は日本の中小企業のコンサルタントなのでどちらの世界も一応わかる。

それだけじゃなくて、コンサル業のかたわら色んな個人と文通をしながら人生を考えるという仕事もしていてそのクライアントにはそれこそ”老若男女”色々な人がいます。

学者とかお医者さんとかアイドル音楽の作曲家とか農家の人とか、そういう特殊な職業の人もいますが多くはいわゆる「勤め人」で、だいたい半数は女性で、下は20代の人から上は60代の人まで、地方から東京から海外在住の人まで、色んな人生のあり方に触れてきたところがある。

好きなドラマとか漫画とか音楽の話をしてたりお子さんの教育問題の愚痴を聞いていたりとかの事も多いのでそんなに「キャリア論」を話してるわけではないですが、そういう意味で「色々な立場の女性から見た実地の日本社会の今」を色々な角度から知れる立場にいるとは言えると思います(”文通”にご興味があればこちらからどうぞ)。

で!

特に日本社会で「今」働いている30代ぐらいの女性で子育ても・・・という場合、例えば10年前とかと比べても全然違う環境があるし、「日本の会社」とのミスマッチを丁寧に解きほぐせばお互いにとってベストな関係性を作っていくことが可能な方向も見えてきてるんじゃないかという感じがしているんですよね。

そしてそれこそ、「ゴールディン氏の改善提案の方向性」にかなり近いものだと感じているので、そのあたりについて深掘りしつつ、「ゴールディン氏の提言」を日本社会で活かしていくための実地の議論を掘り下げる記事を書きます。

まずこの前編では「ゴールディン氏の主張とはどういうものか?」のまとめ。

そして続く後編では「ゴールディン氏の主張を日本社会で応用するために必要な議論とはどういうものか?」について書きます。

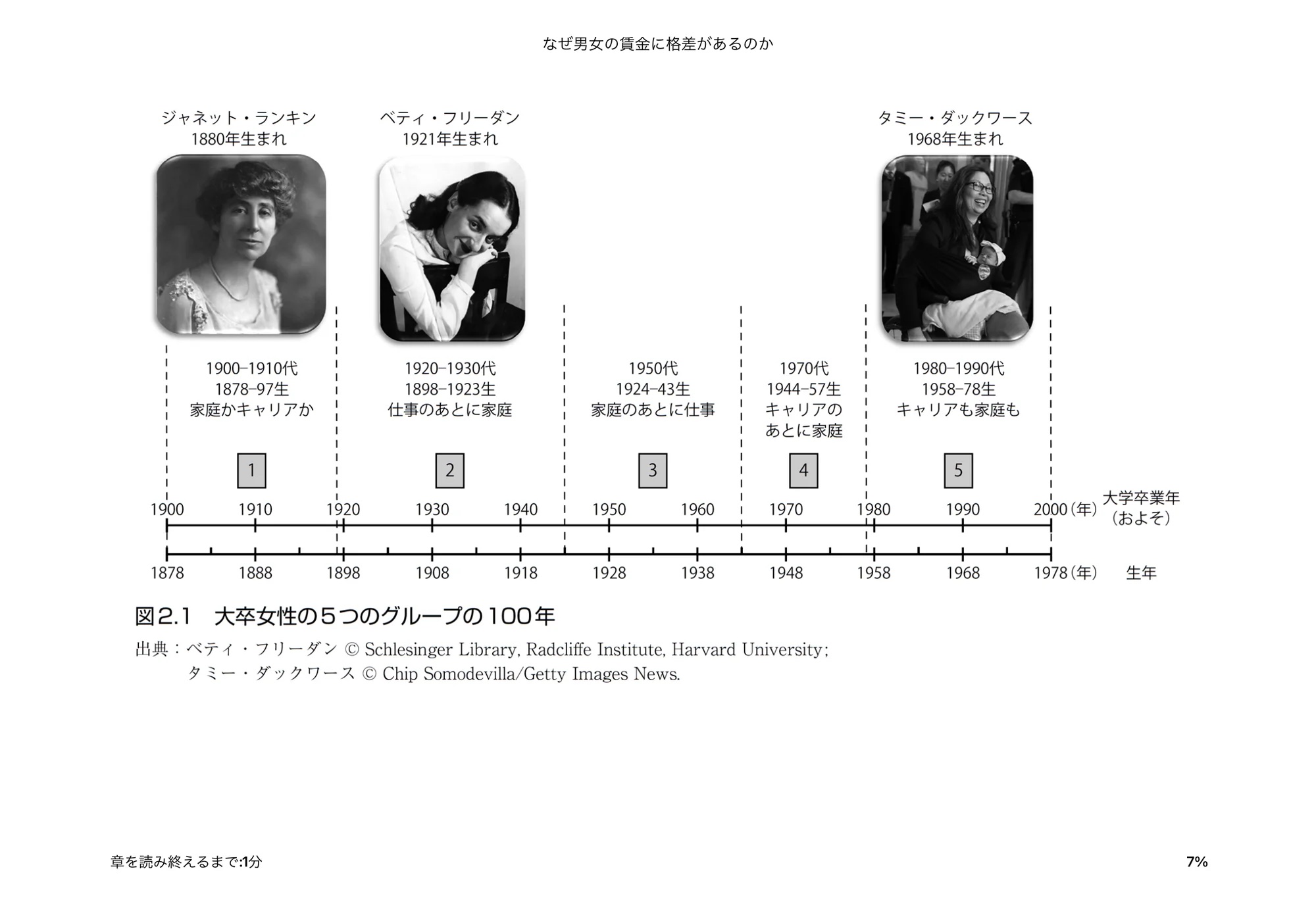

1. ひとつめのテーマは”女性の社会進出の歴史分析”ゴールディン氏の著書のテーマは大きく2つに分かれていて、一つは、なんと”19世紀末(すごい)”から現代にいたるまでの、百数十年にもわたる女性の社会進出の流れを世代ごとに5グループに分け、それぞれその時代にはどういう事が問題視され、どういう風に社会が変わってきたのか?という分析です。

最初期にはそもそも結婚したら”絶対”退職しないといけないみたいなルールが社会のあちこちにあった状態から、なんだかんだ「家庭と仕事」を両方取る人たちが出てきて、さらに単に従属的な仕事でなくいわゆる「キャリア」志向の女性が出てきて、さらに「キャリア志向でさらに子供を持つ」人たちが出てきて…みたいな百年を超える歴史のプロセスが描かれます。

以下画像は、世代ごとに「家庭かキャリアのどちらかしか選べなかった」時代から、徐々に「キャリアも家庭も」実現できるように変化してきた事がわかると思います。

読んでいて印象的だったのは、ある種の「世代間の価値観の違い」で揺れ動きながら螺旋状に人々の価値観が変わっていく様子ですね。

多くの女性は、「一世代上の女性」の生き方を参考にしたり反面教師にしたりして自分の生き方を決定していくことになる。

例えば第二次大戦前後ぐらいの時期において、「上の世代の女性」は、「キャリアを取るなら当然家庭は捨てる」形になっていて、「下の世代の女性」はそれは嫌だな、と思ってとりあえずむしろ結婚する道を選んだが、その後仕事ができるように教師などの「手に職つける」学問を身につける例が多かった、とか。

逆に、そういう世代↑の女性が「男と並び立つようなキャリアを諦めてしまった」と感じた下の世代の女性は、どんどん結婚・出産を遅らせるようになり、「ハイキャリア」を目指して研鑽するようになっていった。

一方で、その「ハイキャリア志向」の女性たちはいずれ以下のような問題に直面することになります。

しかし、第4グループの女性たちに、「生物時計の針が進んでいる」という警告を発する者は誰もイなかった。35歳をすぎると妊娠率が急激に下がるという医学的データがまだ確率されていなかったのだ。卵子の老化によって赤ちゃんに先天性異常が出る可能性を視野に入れている人は誰もいなかった。第4グループにとって、問題なのは妊娠を「防ぐ」ことであって、妊娠することではなかった。母親になるのを遅らせてもそれほど影響はないと信じていたのだ。

上記の結果として、結局子供を持つことを諦めた人も多いし、一方で高齢出産技術の進展によって思ったほど出生率がアメリカの場合は落ちなかった側面もあるらしい。

そして上記の「第4グループ」に続く「第5グループ」の現代女性は、上記のような問題もすべて当然のこととして認識した上で、「できるだけ早く産みたいし、一方でキャリアも諦めたくない」みたいな問題に新しい解決策を求めるようになっている、ということですね。

というわけで、この問題については、「同じ女性でも一世代下」だと見えている世界が全然違い、価値観や優先順位がかなり違うことがありえるのだ、という事に注意すべきだという教訓が得られる側面もあったように思います。

そして上記はすべて「アメリカの話」ですが、日本もまあ、一世代ぐらい後を追いつつ似たような価値観になってきているところはある。

たまにSNSでバズってる「”古い考えの男”に対する不満爆発」みたいな話も、そういうのがアメリカでも皆無というわけでもないし、むしろ日本でもそういうネタが「燃えまくる」というのは時代が変わってきた証拠みたいなところもある。

なんせここ5年とか言うレベルで社会の雰囲気は激変しているので、「5年前の幼児の親」だった人と「今の幼児の親」が見ている風景はかなり違う可能性が高い。よく言われてる「公園で遊んでるパパ」とか「保育園のお迎えに来るパパ」比率とかもかなり変わっているはず。

そして「さらに”新しい方向性”が日本社会に定着」するためには、後に書くように「日本社会の付加価値の出し方」と噛み合った「女性(に限らず子育てしながら)の働き方」についてのオリジナルな方向性が徹底的に深掘りされていくことがどうしても必要になるはずだと思います。

で!

こうやって「歴史を遡って」見ていくと、確かに昔は、「女にこの職業が務まるわけねえだろぉ〜」みたいな「差別意識」とかを変えていくことが大問題だったわけですが、それが徐々に変わってきている事がわかるんですね。

要するに、「今の賃金格差」の主要な要因は「”ジェンダー論的”な差別意識」が原因じゃないんだ、という点がある意味でこの研究のキモで、それをかなり剛腕な定量分析から導き出しているのが「ノーベル経済学賞」的なすごいところなんですね。

それが「この本の2つめの大テーマ」ということになります。