未来の絵図

過去の事象を分析するなら、統計を整理して図や表を作成し説得力を持つことができる。しかし、未来、となるとこの手法が使えない。文章で未来を描くとなると、優れた想像力と文才が必要である。それは誰にでもあるものではない。

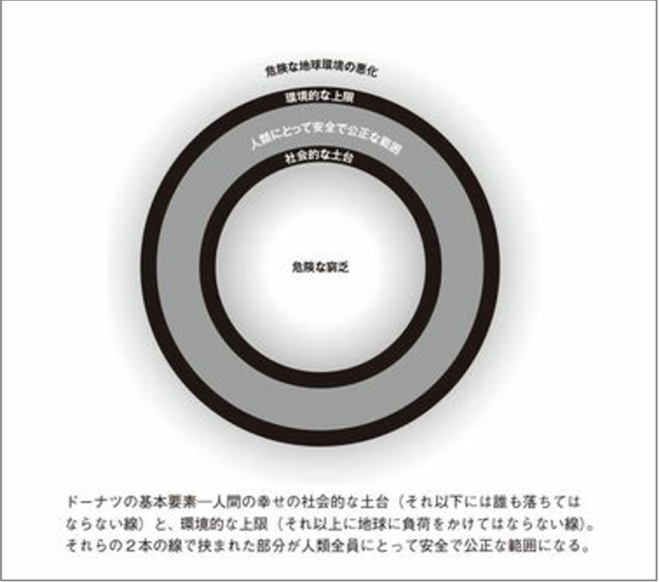

K.ラワースはひとつのアイデアを実践している。それは絵図で未来や理想を示すことだ。彼の主著は『ドーナツ経済』注13)だが、その中で理想社会を示すドーナツの絵が型を変えて何度も登場する(図2)。

図2 ラワースの描く理想社会出典:K.ラワース、『ドーナツ経済』、p.23)

ドーナツには内側の円と外側の円がある。外側の円は環境の線で、これを超えてしまうと環境が悪化する。成長、GDPを追求しすぎてこれを超えてはいけない。ここをしっかり規制する。内側の円は、貧困の線だ。これを超えて下に行ってしまうと経済的に生存にかかわる問題が起きる。ラワースは、多くの国々で子供が栄養失調で死んでいるのを嘆いている。

人類が安全に幸せに暮らせるのは、ドーナツの中だというのである。

二枚の絵図シリーズ⑧で示した資本主義の構図と以下に示す絵(図3)は私(濱田)のオリジナルである。ラワースを読んで、書くことを思いついたのではなく、ずいぶん前に協同組合の全国組織の役員であった頃に講演用に作成、それを著書のシンボルに採用した。絵の説明を再掲する。

図3 資本主樹

残すべき制度・構造絵の説明をすると、中央に資本主義の樹(いわば大企業)があって、これは相当くたびれているのだけど、これをスパンと切って取り替えることはできない。だからヨタヨタしているけど、この木を持たしていく。

エコカー減税をやって日本の自動車メーカーを持たせるとか、破たんしたGM(ゼネラルモータース)を財政当局や中央銀行が救いにいくとかいうのは、中央の大きな木の問題です。ただ、この木だけではやがて持たなくなるから若木を植えておかないといけない。これが中小企業、中堅企業、ベンチャーと書いてある木です。そうしないと経済の森が再生できなくなるというわけです。

さらに資本主義だけではうまくいかないから、いわゆる協同の樹を植えておく。しばらくはこのようにさまざまな性格の違う木が共生していく。まさに「共生の大地」です。それを国とか地方政府という公共セクターが回りを囲んで規制ではなくゆるく応援していく。

この絵は長い間、私が考えていたことを率直に表現したものですが、あらためて各論者の主張を検討してみると共通点は多いようです。

レイドロー報告注14)も、企業、公共、協同組合それぞれに適した事業があり、三者の相互補完が必要であることを主張。財政学者の神野直彦(じんのなおひこ)教授は、三つのサブシステムから社会が構成されるという図を示しています(神野直彦『人間回復の経済学』、岩波書店、2002年)。さらに近著『「分かち合い」の経済学』(岩波書店、2010年)では目指すべき将来「知識社会」として、その実現のために「分かち合い」を主張されます。協同精神です。

内橋克人氏は国際協同組合年実行委員会代表ですが、『共生の大地』(岩波書店、1995年)以来、企業一元論を批判し、協同組合の意義を強調されています。(家の光協会編、『協同組合の役割と未来』、2011年)(協同組合・2012、p.80~81)

1. 失敗した社会主義の教訓のひとつは、勢い余って個人的所有まで否定してしまったことだ。ロシア革命後、それは訂正して、小規模な生産手段、および住居など人々の生活にかかる私有を復活させた。人々が個人的な所有にこだわらない時代は来るかもしれないが、かなり遠い未来になる。私的所有は問題の根幹であるから項をあらためて株式会社との関連で後(⑮:最終回)に論ずる。

私的所有が残るということは、交換は必然的に残る。そして、それを媒介する貨幣は必要だ。ただし、貨幣の形態は、変わるかもしれないが、貨幣が空想的な価値しか持たず価値の実体と結びつかないものになることはない。貨幣蓄蔵の対象にふさわしい、また世界市場に通用する実在物を根拠にした貨幣であれば、インフレの心配をしなくてもよいのだから。

銀行制度貨幣が必要なのだから、その社会的利用のための装置である銀行制度も必要である。それは、改修される。制度の中心である日本銀行も、今日の状況を反面教師として改修される。銀行の株主構成は改変される。特に地方銀行は、そうであろう。シリーズ⑤で述べたように、銀行の機能は貨幣の有効活用と資本運動の節約であり、それらは社会的に必要である。

株式市場も、所有の集中という社会的機能を持つから、維持される。ただ、現在の日本の株式市場は国家と中央銀行の異常ともいえる干渉にさらされている。本来のあるべき姿に戻すとともに、詐欺的行為を防止すべく規制がなされねばならない。

株式市場のあるべき姿については、前掲の濱田論文(「資本主義の終焉と株式市場」)で詳しく述べた。株式市場も、資本の集中のための機構であり、それはⅢ領域がある限り必要である。

銀行制度と株式制度をどう監視するかは大きな課題である。現在のような金融庁とか財務省の強大な権力の下にある“平目”型ではなく、業界組織として会員の民主主義が生かされる型に修正される。

中央銀行現在の日本銀行は改組されるべきだ。通貨の発行と、その価値の維持、通貨の番人に専念し機能を縮小する。銀行への監督権限は業界団体の自主規制におきかえる。金融政策は、2%物価目標に象徴されるように見当はずれであり、もはや日本銀行に担当資格があるとは思えない注15)。地方銀行にかかることは地方政府、メガバンクに関しては彼らの代表をいれた合議体に移す。

日本銀行はETFを買い続け、現時点ではかなりの含み益があるから、うまく売却して赤字財政の補填に使うことも考えられる。

国家が助演賞をねらうなら、日銀はなにが適当か?とにかく主演は日銀ではない。資本主義でも、未来社会でもそうではない。

(次回につづく)

■

注1)堀内健一、「日本経済の長期停滞-利潤率の傾向的低下法則の展開過程としてとらえる-」、『信用理論研究』、第34号、2016年。

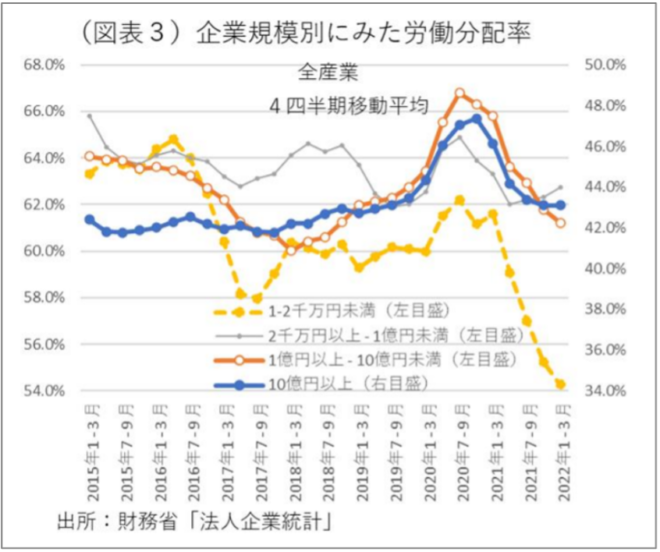

注2)期待されるエコノミストの1人である熊野英生が「労働分配率は低下している」(第一生命経済研究所 マクロ経済分析レポート、2022年6月15日)で企業規模別にみた労働分配率を示している。2016年あたりまで労働分配率は大企業より中小企業が高かった。それが逆転して、コロナ期間中どちらも低下するが、中小企業は43⇒34、約10ポイントも下げた。大企業は4ポイント低下だ。熊野も「中小企業の疲弊」と表現している。

図3 企業規模別にみた労働分配率出典:熊野、p.2

中小企業ほど経済的打撃が、現在(2022年6月)でも根強く残存しているから、賃金が増えにくいという見方ができる。(同上、p.2)

状況は2023年10月でも同じであるから、大企業と同じように賃上げができる状況にはなさそうだ。全体として中小企業の改善を計るのが先だが、それができない。資本主義が行き止まりになっているのである。

注3)佐高信、『サラリーマン新時代』駸々堂出版、1988年。『会社は誰のものか』現代教養文庫、1992年。第4章に「社富員貧の構造」がある。

注4)濱田康行・金子勇、「新時代の経済社会システム--資本主義終焉論を超えて--」、『福岡大学商学論叢』、第66巻、第2・3合併号、2021年。

ビル・ゲイツの主張は『これから資本主義はどう変わるのか』(五井平和財団編、英治出版、2010年)に収められている。これは、大金持ちの主張と単純に片づけられない内容を含んでいる。資本主義には、過去の様々な時代に比べて良いもの(人類にとって)がたくさんある。過去は、はるかに残酷であったという。そのとおりである。資本主義の良いものを残し、非暴力を基底として世界を展望する。

注5)環境派の説は多いだけでなく、幅が広い。生物学、気象学、地球物理学から社会科学の諸分野に論考は広く分布している。

ひと言。話題になった斎藤幸平の『人新生の「資本論」』もそのひとつ。これについては金子勇が批判している。(金子勇、「「脱炭素と気候変動」の理論と限界③:仮定法は社会科学に有効か」、言論プラットフォーム「アゴラ」、2022年2月11日)。

『資本論』の訳を自分流に変更している。Erdeを地球と訳し(定訳は土地、この部分は「地代論」のすぐ後にあるから合理性がある)、後期マルクスを環境派に取り込んでいる。

注6)アメリカに展開した、消費者運動を紹介し未来展望につなげているのが橋本務である。橋本務、『消費ミニマリズムの倫理と脱資本主義の精神』、筑摩選書、2022年。

注7)D.グレーバー、『負債論』、酒井隆史監訳、高祖岩三郎、佐々木夏子訳、以文社、2016年。原著の出版は2011年。

訳者のあとがきから一文を引用しておこう。

日本では即座に次の言葉が迫って来るだろう。資本主義が実際に終わりつつあるという見通しに直面した時-自称「進歩派」であろうと-もっとも常識的反応は恐慌である。わたしたちはもはや、より劣悪でない選択肢を想像することができないために、いまあるものにひたすらしがみついているのだ。(同上書、p.630)。

注8)水野の著書のうち、タイトルに「終焉」が記されているものをいくつか紹介する。『資本主義の終焉と歴史の危機』(集英社、2014年)、『資本主義の終焉、その先の世界』(榊原英資との共著、詩想社、2015年)、『株式会社の終焉』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、2016年)。

注9)濱田康行、「資本主義の終焉と株式市場」、『地域経済経営ネットワーク研究センター年報』(北海道大学大学院経済学研究院地域経済経営ネットワーク研究センター)、第11号、2022年。

注10)ジェイソン・ヒッケル、『資本主義の次に来る世界』、野中香方子訳、東洋経済新報社、2023年。

注11)このような考え方は、ポール・メイソンと共有している。

旧システムの中に新システムの要素を小さな単位で築くことは間違いなく可能だからだ。協同組合、信用組合、ピアネットワーク、非管理(非営利の間違い?)の事業、並行するサブカルチャーの経済などで、すでにその要素ができている。(『ポストキャピタリズム』、ポール・メイソン、佐々とも訳、東洋経済新報社、2017年、p.397。原著の出版は2015年)

P. メイソンは私達の第Ⅱ領域、中間領域の要素が資本主義の間にかなり形成されていると主張している。そうなると「私たちはゆっくりと物事を進めていける」(同上、p.397)のである。ただし、それは外生的なショックが起きないことが条件である。

注12)ロバート・D.パットナム、『孤独なボーリング―米国コミュニティの崩壊と再生』、柴内康文訳、柏書房、2006年。

注13)K.ラワース、『ドーナツ経済』、黒輪篤嗣訳、河出書房新社、2021年。(原書の出版は2017年)。

注14)1980年のICA(国際協同組合同盟)モスクワ大会において、カナダ人であるA.F.レイドローによってなされた報告。当時の社会情勢を精緻に分析し、その後の協同組合史上で大変に重要な指針となった。

注15)『中央銀行が終わる日』を書いている元日銀マン(現在は早稲田大学教授)は異次元金融政策の後を想定して、次のように言う。

しかし多くの人々の暮らしは良くならない。所得格差のさらなる拡大に吸収されてしまって良くならない、物価が上がってむしろ生活は苦しくなった。そうしたことが起こってしまったときに生じる人々の疑念、それが中央銀行の本当の危機の始まりを告げるものになるのではないかと私は思っています。(岩村充、『中央銀行が終わる日』、新潮選書、2016年。p.216)

岩村の予想は、現時点(2023年)で的中している。中央銀行への疑念は、新総裁になっても、高まっている。また、本書で指摘されているように、ビットコイン等の出現が中央銀行の根幹である通貨発行の独占を脅かし、ハイエクの主張:競争的な銀行券発行に注目が集まっている。

提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

【関連記事】

・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」

・大人の発達障害検査をしに行った時の話

・反原発国はオーストリアに続け?

・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』

・強迫的に縁起をかついではいませんか?