第三の柱

インド準備銀行の総裁も歴任したラグラム・ラジャンの思想には、シリーズ⑧の図2と共通するものがある。

彼は、資本主義社会は三つの柱(市場・国家・コミュニティ)で構成されており、この三本の柱の均衡・調和の大切さを説く。どれが強すぎても、弱すぎても不具合が生じるというのである。

三本柱は、私達の図でいう、Ⅲ・資本主義営利企業、I・国家、Ⅱ・中間領域と共通している。ラジャンのコミュニティは、人々のレベルを念頭においているから、広い範囲を含むが、私達は経済組織に視点を置くので、異相のズレはあるが、未来社会に向けてこの三本目に注目している点は同じように見える。

Ⅲ領域・市場の暴走を、止める装置としてⅡの中間組織の役割をみるが、ラジャンもコミュニティがその役割を果たすとする。

ラジャンの見解で注目すべきは国家の役割について、コミュニティ間の“橋”を強調する視点だ。

国家は全国市場を実現するためにコミュニティ間に橋を架ける。文字通りコミュニティ同士をつなぐ物理的インフラや通信インフラを建設するのはもちろん、国内法でモノや人のフローを開放しておくのも橋のひとつだ。(ラグラム・ラジャン、『第三の支柱-コミュニティ再生の経済学』、月谷真紀訳、みすず書房、2021年。p.358。原著は2019年)

コミュニティは、何を共通目標にするにせよ、人の集団であるから、そこにリーダーは必要である。これはパーソンズ・金子がしばしば主張するL(リーダーシップ)である。

数多くのコミュニティが存在するなら、必要なのは調整機能である。それを国家の役割とする見解は妥当である。これは、いかにも穏やかな国家でもある。ラジャンは近代の歴史の中で、国家がコミュニティの権限を奪い肥大化してきたことを批判している。だから、三本の柱の一本が国家であることは認めるが、それは他の二本と同等の、決して大きくない国家である。

フリードマンの国家かのフリードマンは次のように言う。

自由市場が存在するからと言って、けっして政府が不要になるわけではない。それどころか、『ゲームのルール』を決める議論の場として、また決められたルールを解釈し施行する審判役として、政府は必要不可欠である(p.49)(ミルトン・フリードマン、『資本主義と自由』、村井章子訳、日経BP社、2008年、原著は1962年)

次のようにも言っている。

自発的な交換を通じた経済活動では、政府がそのための下地を整えることが前提となる。具体的には、法と秩序を維持し個人を他者の強制から保護する、自発的に結ばれた契約が履行される環境を整える、財産権を明確に定義し解釈し行使を保証する、通貨制度の枠組みを用意することが、政府の役割となる。(同上書、p.71)

フリードマンが掲げた、このような仕事は小さな政府の範囲で充分可能である。だから小さな政府という新自由主義のスローガンは未来社会にも引き継がれる。小さな官僚機構も同様だ。

「筋の通った自由主義者は、けっして無政府主義者ではない。」(同上書、p.85)と自分の立場を宣言したあとで「政府の役割には制限を設けるべきで、現在アメリカで連邦や州政府がやっている事業の多くはやめるべきである。」と本領を発揮する。

彼は14項目を列挙している(p.85~86)。これは1960年代の話だから、現在ではこの禁止リストに付け加えるものは、おそらくかなり多いだろう。日本でも状況は同じだ。そうでなければ、かくもひどい財政状況には、また手のつけられないような官僚天国にもならなかったはずだ。

国家も市場も将来に残すとなると両者の関係が問題になる。やや抽象的だが、西部忠は次のように述べている。

ドラッガーの国家目指すべきは市場なきコミュニティではなく、コミュニティに媒介された市場であり、非資本主義的市場経済である。そこには、リベラリズムの要素もコミュニタリアニズムの要素もあるが、キャピタリズムやソーシャリズムの要素も多かれ少なかれ見いだしうるであろう。そうした制度的多様性を重視したいと考えている。(西部忠、『資本主義はどこに向かうのか』、NHKブックス、2011年。p.253)

ついでに、ドラッガーの国家についてみておく。ドラッガー研究者、春日賢は次のようにまとめている。

かくてドラッガーは、第二次世界大戦後の教訓から、政府活動を次のように大まかに理解できるとする。

① 政府のみが実施しうる活動がある。国防と軍備であり、法と秩序と正義の確保である。

② 政府は、参加者全員を平等にしたがわせるルールを設定しうる存在である。ビジネスであれば、正直者が行えて、不正者は締め出される明確なルールを設定することで、参加者全員の利益を実現するのである。

③ 政府が事を行えばすべてが倫理道徳となってしまい、廃止することが困難となる。したがって政府活動は、短めに存続期間を設定して達成すべき成果を明示し、達成できない場合には即座に廃止するなど、あくまでも一時的なものとして組織する必要がある。

④ 非政府組織でも行えることは、政府が行うべきではない。その場合、政府は基準の設定者に徹し、民営化や民間委託すべきである。

(春日賢、『ドラッカー研究-思索の展開と焦点-』、文眞堂、2022年。p.140)

ドラッガーの国家も控え目であることがわかる。

政府は救済者として、何でもできると信じられていたのである。(同上書、p.125)

しかし、実際にはそうではなかった。歳入という限界に直面する。いわゆる「租税国家の危機」(シュンペーターの本のタイトル)だが、これが国債の事実上の中央銀行引き受けによって突破され、財政危機は歯ドメを失う。

そして、現代では、中央銀行は国家と一体であるとし、通貨は自由に発行できるという理論に至る。自由というものは、ハイエクの言う自由、すなわち“誰でも発行できる”のではなく、国家が独占的にという意味である。

低成長これまで資本主義の衰退現象を様々な領域で見てきたが、それを総体として示しているのは低成長である。そして資本主義である限り、主役は企業(主に大企業)であるから、低成長とは低利潤率である。

まず、ピケティの掲げる表(ピケティ、前掲書、p.182、表5-1)をみてみよう。1970~2010年の平均だが、成長率は各国でバラついている。ピケティが強調しているのは、1人当り国民所得成長率が国民所得成長率より低いことだ。

前の期間と比べれば、どの国も低成長だが、1人当りとなるともっと低い。つまり人々は相対的に豊かになっていない。だが、貯蓄は高い比率だ。主に富裕層の貯蓄だが、それが投資に回らず、株式や土地に向かい、それらの価値上昇で再び富裕層の貯蓄が増える。企業の資金も投資には回らず、内部留保になる。全体としてみると投資するより貯蓄する方が多いのだから、つまりは成長はしない。なぜ投資しないかといえば、投資しても利潤があがらない、つまり低利潤なのだ。

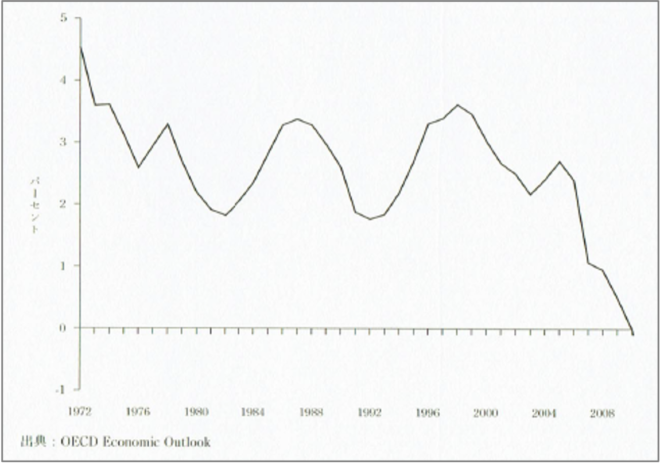

シュトレークは40年間のOECD諸国の年平均経済成長率の図を示す(図1)。

図1 40年間のOECD諸国の年平均経済成長率(1970~2010)出典:シュトレーク、前掲書、p.68)

資本主義だから景気循環で上下するが、1980年代からは一方的に下降する。つまり、第3楽章は“隣の美人”もいなくなったが、資本主義も自身の輝きを失っていった。低成長はシュトレークの言う3つの長期的傾向の第一のものである。図は2008年で途切れているが現在(原著の出版は2016年)までの長期的傾向だという。第4楽章に入っても続いている傾向だ。

利潤率の低下となるとやや複雑である。利潤率はミクロの、つまり個々の資本・企業ごとに成立する概念だ。それを集計して日本資本主義の平均的利潤率を考えることはできるが、計算するのは大変な作業になる。だから理念的考察が先行する。

その典型はマルクス経済学にある“平均利潤”の低下である。『資本論』はそれが傾向的に低下すると主張した。利潤の源泉は剰余価値で、それは労働力から生まれる。しかし、軽工業から重工業に中心が移るにしたがって、総資本のうちの労働力の占める比率は下がっていく。機械の方が増えていく。ということは剰余価値は減り、利潤も減り、その総資本との比率・利潤率も減る。

マルクスは、資本主義が発展するにつれて、それに伴う技術革新によって装置化が進むと想定していた。現代の私達は、工場がオートメーション化され、機械・設備は目立つが人影がまばらという光景を知っている。マルクスは、こうした情景を先取りしたのかもしれないが、論理は明確ではなかった。

しかし、後のマルクス派研究者には、これが重大な論点となった。利潤率が全体として、しかも傾向的に下がっていくのなら、それは資本主義が死滅の途を辿っていることの何よりの証明になるからである。しかし、マルクスの意図がそうだったのかは疑わしい。『資本論』では傾向的低下に反対する諸要因をいくつか挙げており、読みようでは “資本主義はしぶとい”という印象も与えるのだ。

堀内健一の研究で示された図注1)でも、長期利子率の傾向的低下は明瞭だが、利潤率の方は傾向的低下というには難がある形状になっている。日本を見れば、第二次安部内閣(2013年以降)では上昇している。EPS(1株当り利益)もコロナ回復が見通せた2021年からは2,000円を超える水準で推移している。

利潤率で実証的に衰弱を示すのは難しいようだ。むしろ質的な側面、① 企業が投資を控えている ② 賃金が上がらず、労働分配率が下がり注2)、その分、利潤が上昇している、を見た方がよさそうだ。後者は、評論家の佐高信注3)が社富員貧という4文字で示す状況である。

■

未来の構図にはいくつかの考え方・パターンがある。

(1)資本主義のままでよい。過去の暴力の時代よりは相対的によくなっている。変えるべきは投資の方向だ。こういう主張の代表格はビル・ゲイツだ。彼は、ガン対応の研究費よりハゲ対策の研究費の方が何倍も多いことがその象徴だという。人類への貢献という点では前者なのに、資本主義の儲かるという観点では後者になる。彼のような人が、利潤一辺倒という資本主義に不満を述べているのは興味深い注4)。

(2)環境派

利潤原理を抑えるという主張は環境擁護派にも多く見られる。無闇な利潤追求が環境を破壊したというのだ。極端になると資本主義をやめてしまえとなるが、どうやってやめて、やめたあと人々の暮らしをどう保つのかの展望が語られない。利潤原理を強力な環境規制で押さえつける。つまり強力な国家の主張でもある注5)。

(3)脱成長論

(2)と似ているが、環境だけでなく、すべてを悪化させたのは“成長至上主義”だから、これをやめるという主張。大方の主張は、各活動分野のスローダウンだ。文化的な運動であるスローライフ、消費者に訴える“ミニマム消費”注6)などバラエティーはあるが、資本主義をやめようとは言わないところが共通している。成長!成長!と叫ばなくてよい。ストックの豊富な現在の先進国で主張されている。では、まだ、貧しく成長が必要な途上国はどうする?

これらの議論は結局のところ日和見的である。環境保護を盾に有無を言わさずというところがあるからエコ・ファッショ的である。環境を守り、それを改善する企業は既に存在している。つまり利潤原理と共存している企業も散見される。エネルギー分野でも脱CO2 は少しずつだが利潤原理と共存している。だから、論拠がこれだけなら資本主義の次を議論する必要はない。環境派が政治的には右から左まで広く分布するのはこのためである。

(3’)脱成長

フランス語でdécroissanceという言葉をつくり、世界中に流行させた本家はセルジュ・ラトゥーシュである。

彼の主張は、成長を一定の割合で続けることの物理的不可能性を説く。成長率を3.5%とすると100年でGNPは31倍、200年で961倍になる。300年で8,000倍、これは不可能だ!

こうした主張は後に紹介する馬場宏二も同じである。ラトゥーシュは、成長を続けるなら地球があと二つ必要とも言っている。

イヴァン・イリイチを引用した次の一文は象徴的だ。

かたつむりは、精妙な構造の殻を幾重もの渦巻に広げると、そのあとは習熟した殻つくりの活動をぱたりとやめる。渦巻を一重増やすだけで、殻の大きさは一六倍にもふえてしまう。(セルジュール・ラトゥーシュ、『経済成長なき社会発展は可能か?』、中村佳裕訳、作品社、2010年。p.157。原著の出版は2004年)

過剰成長からくる問題は幾何級数的に増大する。どこかで聞いたような警告になっている。

老マルクス(ラトゥーシュの表現)が、資本主義が利潤をめざすといったのは唯物論的にである。資本主義という「鉄のコルセット」(p.150)をはめられていれば、もはや人間の意思はどうあっても、法則として貫徹する。そういうことは理解しているはずなのに、次のように言う。

生産手段の私的所有と資本主義を真っ向から廃止せずとも、資本主義の精神-なかでも(利潤の増大にみられるような)成長への執着心-を放棄することにすれば、<脱成長(デクロワサンス)>社会は徐々に資本主義的なものではなくなってゆくであろう。(同上書、p.12)

日本語版専用の序文なので、つい気が緩んだとしか思えない。精神を変えれば、物的世界も変る!典型的、かつ単純なお説教である。

(4)修正派

『負債論』注7)という大著を書いたD.グレーバーとNHKテレビの「欲望の資本主義」に出演し日本でも有名なトーマス・セドラチックの対談の本の帯は「資本主義は続けるべきか、それとも終わらせるか」だ。

彼らの結論は、修正して続ける、だ。自分たちは修正資本主義者であると自認している。

彼らの主張に同意するのは、次の点だ。

司会(ロマン・フルパティ):あなたには(セドラチックを指す)崩壊した資本主義の破局を拾い集めて、もとのかたちに組み立ててほしい人ですが、ただし、ずっとよい中身を入れて。

セドラチック:みんなで破片を拾い集めるところまでいかないように頑張ろうと思っています。

(『改革か革命か 人間・経済・システムをめぐる対話』、トーマス・セドラチック、デヴィッド・グレーバー、三崎和志、新田智幸訳、以文社、2020年。p.154~155)

彼らがいだいているのは、革命=破壊というイメージである。暴力・破壊は避けねばならない。これは同感である。