ハリの色で差はあまり出なかった

同じ袖型のハリの同じ号数で、色だけが異なる仕掛けでテストした結果、次のようなことがわかってきた。ハリの色による、ハゼの釣果に差は出なかった。赤バリの仕掛けには、外道が多く来る傾向が見られた。

これらのことから、ハゼのミャク釣りにおいてハリの色はあまり釣果に大きく影響しないと考えられる。ただ、赤バリが金に比べ負けているという部分は見当たらない。

また、濁りの入った悪い条件の中で、一荷(2点掛け)はただ一回、赤バリの方であった。A、Bいずれの場合にもオモリは赤く塗られた錘を使用している。ミャク釣りに使う錘を自分で赤く塗るという使い方をするアングラーもおられると聞いており、仕掛けに赤い色を使うことは間違っていないと考えられる。

外道の状況を見ると、赤バリが、かなり多くの魚種に有効ということもいえそうであるが、ハゼの総数を見る限り、自身で仕掛けを作るときも、赤バリでないために釣果が半減するといった可能性は低いのではないか。

ハリの形を変えた実釣テスト

次の段階として、ハリの形を変えたテストを実施した。

キス釣りなどでもよく議論されるが、活性の低いときに、単純に短軸の小針が良いとも言い切れない時がある。読者の方々もよくご存じのように、キツネ型か、袖型のタイプか、キス釣りのハリも実に多種多様の形のものが販売されている。

このことはハリの形ということの悩ましさを物語るものであり、さらに深く突き詰めてゆくと竿の調子などとも関連し、非常に難しい問題であるともいえる。

今回はハリの形以外の要素をできるだけ共通化するため、同じ赤色のハリ同士で、ふところの大きさや形もできるだけ近いものを選び、短軸と長軸の比較の形を取ってみた。

針の色の違い(提供:TSURINEWSライター・牧野博)

針の色の違い(提供:TSURINEWSライター・牧野博)タックルとテストの場所・日時

タックルは、竿、道糸、オモリまでは先のハリの色を変えた実釣テストの時と同じである。

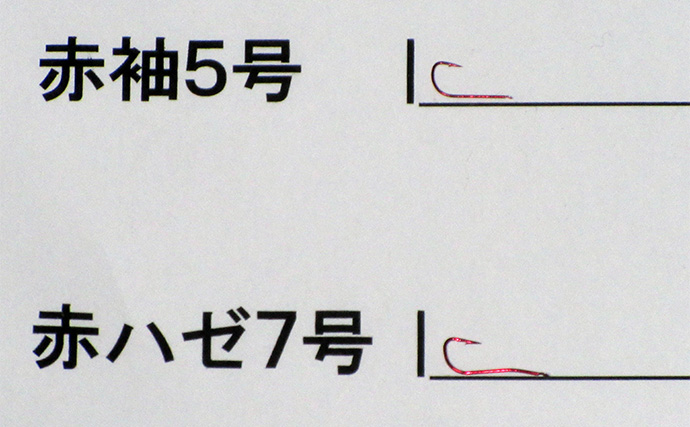

仕掛け:次のA、C2種類の連続仕掛けを用意し、2本バリにカットして使用。針の色は同じで、ハリの形だけが違う。赤袖は袖型、赤ハゼは流線袖型(長軸)。

A:ハリ 赤袖5号 ハリス1号 モトス2号 枝バリの間隔15cm

C:ハリ 赤ハゼ7号 ハリス1号 モトス2号 枝バリの間隔15cm

この2つのハリはともに赤色である。針の表示号数は異なるが、ふところの大きさはほぼ同じで、短軸か長軸かの違いといえる。ともに針にヒネリは入っていない。

エサ:イシゴカイ

実釣テストの場所:紀ノ川河口

実釣テストの日時:10月14日 13:50~18:00(右岸2か所、左岸1か所、3か所のポイントで実釣)

・第1ラウンド:紀ノ川右岸 紀之国大橋下の河原(13:50~14:30)

・第2ラウンド:紀ノ川右岸 市民スポーツ広場前の護岸(14:50~15:40)

・第3ラウンド 紀ノ川左岸 北島橋下(17:00~18:00)

テスト時の川の状況:濁りなし

天候:雨