ここ数年、既製仕掛けの商品群が非常に充実してきた。サビキから投げ釣り仕掛け、川釣りの仕掛けまで、釣具店では一つのコーナーを形成している。アングラーが自ら仕掛けを作る時も、これらの既製仕掛けの仕様は参考になる。そこで、ハゼ釣りの仕掛けを取り上げ、そのパーツの一つ一つの要素を実釣テストで検証してみた。

(アイキャッチ画像提供:TSURINEWSライター・牧野博)

針の色とサイズで釣果は変わるのか実験

既製仕掛けは、はじめて釣りに入門する人や、ある程度経験のあるアングラーが新しいジャンルにチャレンジする時に、強い味方になってくれる。

それらの商品を見ると、仕掛けの装飾やハリのタイプもさまざまで、真剣に迷ってしまう。だがこれらの装飾やハリの選定は、何か実釣面での理由があるはずだ

今回のレポートは、あくまである釣り場と条件における一つのテスト結果であるが、アングラーが仕掛けを自作されるときの参考になればと思っている。今回はハリをとりあげ、色や形を変えた仕掛けを作り、実釣テストで評価してみた。

ハリの色を変えた実釣テスト

ハゼの仕掛けには、赤い色が良いとされている。市販の仕掛けやバラ売りの針なども、赤に塗られた針がよく見受けられる。そこで、ハリの形や号数を変えずに色だけが違うものを使って仕掛けを自作し、実釣で試してみた。

針の色の違い(提供:TSURINEWSライター・牧野博)

針の色の違い(提供:TSURINEWSライター・牧野博)タックルとテストの場所・日時

竿:並み継ぎヘラ竿 4.2m

道糸:穂先から0.5mをナイロン2号とし、その下竿1本分まで3.7mをPE0.8号にした。

オモリ:ミニL天(赤)1.3号に3cmほどの二本よりを直結、仕掛け側には小型のハリス止めをつける

仕掛け:次のA、B2種類の連続仕掛けを用意し、2本バリにカットして使用。針の形はまったく同じで、ハリの色だけが違う(赤袖は赤、金袖は金)。

A:ハリ 赤袖5号 ハリス1号 モトス2号 枝バリの間隔15cm

B:ハリ 金袖5号 ハリス1号 モトス2号 枝バリの間隔15cm

エサ:イシゴカイ

実釣テストの場所:紀ノ川河口、北島橋周辺(左岸)

実釣テストの日時:8月27日 15:50~18:20

テスト時の川の状況:濁りあり

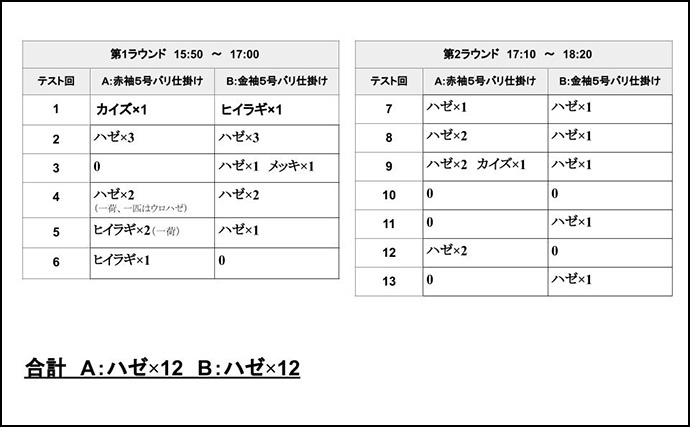

具体的な実釣テスト方法

上記A、Bの仕掛けを2本バリにカットする。3投ごとにハリス止めから下の2本バリの部分をA(赤バリ仕掛け)からB(金バリ仕掛け)に交換して実釣を行い、釣果をハゼ、外道も含めすべて記録、テスト終了時に釣れたハゼの総数をA、Bで比較した。

テスト釣行の実釣時間の間にも、潮汐の状況は次第に変化してゆく。特に大河川の河口部では川の流れも加わって非常に複雑な潮の動きをする。

このような潮の変化の影響をできるだけ少なくするため、短いサイクル(3投)で仕掛けの交換を繰り返し、テスト後のハゼの総数を比較するという方法を取ってみた。

針の色の違いによる釣果(提供:TSURINEWSライター・牧野博)

針の色の違いによる釣果(提供:TSURINEWSライター・牧野博)