現在の問題

日本経済の現状をみると、もはや光と影、創造性と寄生性の弁証法が働かなくなったように見える。いつまで待っても蓮の沼から花芽が出て来ないのである。そうこうしているうちに、状況は影の側に一方的に傾いているようだ。これではシュトレークのいう、過渡期もやって来ないかもしれない。

(次回につづく)

■

注1)江口政宏、「中小企業の組織運営・人事政策と企業業績の関連」(『商工金融』、2023年)。

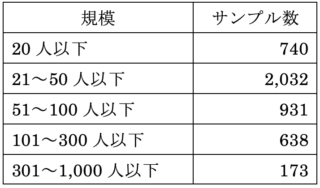

この調査にはコメントが必要だ。労働政策研究・研修機構(JILPT)の「人手不足等をめぐる現状と働き方に関する調査」(2019年)が基になっている。サンプル数は次のようだ。

大企業と小企業の質的な差のためにサンプル集団に質的な差があるかもしれない。小企業は家族経営が多い。ここでは、ここに溶け込めた人は働き続けるが、そうでない人は早期に辞めるケースが多い。露骨な言い方だが、家族が主要なポストを占め、そうでない人はいわば使用人という見えない壁がある。確かにアットホームではあるが、職場の閉鎖性は否定できない。大企業は、ここからは比較的開放されている。ただ、不適合はある。あるが小企業のように簡単には辞めない。それは給料が高いからである。人間関係で多少つかれても、他に移るという選択はなかなかない。

ということは、小企業では辞めた人は含まれず、大企業ではそうでない。この集団の違いを考慮にいれないとミスリーディングになる。表に示された傾向は事実だが、小企業にも住み心地の悪さはあるにはある。

注2)アンドルー・グリン、『狂奔する資本主義』、ダイヤモンド社、2007年。

注3)浜田(濱田)康行、『金融の原理』(前掲)の銀行の信用の章で信用創造論を批判している。

注4)設立年数をみると2000年代5.5%、2010年以降は1.6%である(筒井、前掲書、p.24)。

また、設立動機として“補助金”があるのも事実だ。グラフに集団化組合が示されている(全体の15.7%)が、これは“高度化資金”獲得のために組成されたものである。

注5)「小さな企業は、地域の経済、社会、文化がその事業体のなかに、混在する存在である」(寺岡、前掲書、p.178)。

このような名言を寺岡が記すことができるのは、経済学のみならず社会学の視点を有しているからである。この本の巻末に、略歴とともに、彼の著作の一覧がある。日本の社会科学者でこれ程の多くを著した他の人物といえば、本シリーズでもしばしば言及する金子勇くらいしか思いつかない。

注6)普通法人の法人税率が(資本金1億円超の法人、または年800万円超の部分)に対し23.20%であるのに対し、協同組合等の場合には15%(年800万円以下の部分)と19%(年800万円超)と低い税率が設定されている(※2022年4月以降に適用)。

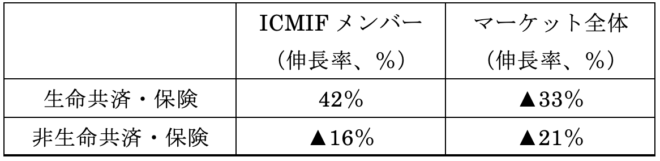

注7)2007~2009年。つまりリーマンショック前後期間の保険契約高の伸び率は以下のようであった。

出典:ICMIFの2011年の総会資料

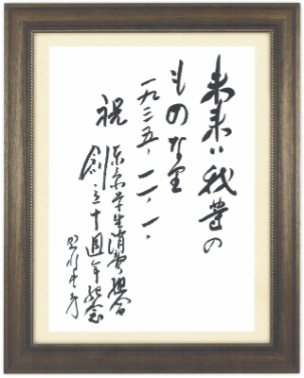

ICMIFメンバーの世界シェアは同年間で生命系19.9%→24.4%、非生命系24.6%→24.4%。2011年大会のスローガンは「It’s our time(我々の時代が来た)」だが、これは賀川豊彦が大学生協の前身である東京学生消費組合の10周年に寄せたメッセージを彷彿とさせる。

「未来は吾等のものなり」(1935年、稿末の写真参照)

協同組合については、多くの論者がいる。また、分野が農協、消費生活協同組合、共済組合、信用金庫・信用組合など広いため、多くの論文がある。とりあえずの一冊としては『協同組合の心を求めて』(監修関英昭、伊藤澄一編、一般社団法人日本共済協会、2016年)。ここには論者が自選した論文が広範囲に収録されている。濱田の論文も収録されている。

もう一冊。『協同組合論-ひと・絆・社会連帯を求めて』(庄司興吉、名和又介編、全国大学生活協同組合連合会、2013年)。この第1章を私(濱田)が担当している。協同組合の現代的意義を論じている。なお、第3章は賀川豊彦の孫である香川督明が執筆している。

この書は賀川が大学生協の前進組織に贈ったもので、現在は大学生協連の会長室に掲げられている。

注8)くみあいらしさは、関係学会の常設テーマである。2023年6月に開催された日本協同組合学会春季大会でも協同組合のアイデンティティが共通テーマになっている(大会の様子は『共済と保険』、日本共済協会発行、2023年10月号という月号に掲載されている)。

提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

【関連記事】

・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」

・大人の発達障害検査をしに行った時の話

・反原発国はオーストリアに続け?

・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』

・強迫的に縁起をかついではいませんか?