生産の社会化が極限まで進むと、その向うにあるものが、当の大企業の社長にも見えるようになるのかもしれない。

イノベーション資本主義の長所を描くといって書かれたコルナイ・ヤノーシュの対象はイノベーションであった(『資本主義の本質について イノベーションと余剰経済』、溝端佐登史・堀林巧・林裕明・里上三保子訳、講談社学術文庫、2023年、原書は2014年)。

この本の最初の部分で世界の“革命的なイノベーション”の一覧表があるが「1つの事例を除いて、突破口となる革命的なイノベーションは社会主義で生じなかった」(前掲書、p.54)と述べている。

では資本主義の誰がそれを実行するのか。ここで企業家という資本家を一歩進めた概念が持ち出される。そしてこの企業家に資金を与えるのが銀行家ということになる。しかし、単なる拡大再生産でもそうだったように、そのための資金を見い出すのは困難だった。そこでウルトラCが登場する。それが銀行の信用創造であるというのだ。これがシュンペーターモデルである。

以来、信用創造は“打ち出の小づち”となり、極めて都合よく、理論でも実施でも使われた。これ以上言及しないが、信用創造のメカニズムには再考すべき点が多い注3)。廣田や村岡は、資本主義を特徴づける“先取り”現象の金融面の一現象ととらえている。こちらの方が理論的には合理性がある。信用創造論は、歯ドメがなく、結局、現在のMMTのような乱暴さにいきついてしまう。

話を元に戻そう。イノベーションの担い手は大企業か中小企業かという単純な問を立てれば、答えは大企業である。それは観察上、そうであった。もちろん例外を認めない訳ではない。カップヌードルの原型であるチキンラーメンは中小企業の家内工業で生まれた。

中小企業のイノベーションを認めつつも大企業に目をむけるのはいくつかの理由がある。

イノベーションを生み出すまでのコストが大きい(ここでは新しい製品の開発、プロダクツ・イノベーションを念頭にしている)。 イノベーションを起こすシステムがそろわない。 新しい市場の開拓にも相当なコストがかかる。スーパードライの市場開拓でどれ程のCM費が使われたか。中小企業にはできない。 新製品が売れ始めれば、そのための原料調達が必要になる。外部にネットワークを持たない中小企業はここで立ち止まらざるを得ない。 限られた人員では、イノベーションを支える企業組織が編成できない。イノベーションにもいろいろある。新製品の開発ではなく既存製品の製作過程が革新される、いわゆるプロセスイノベーションもある。小さな工場で小さな部分的な発明がなされることも可能性としてはある。

イノベーションは組織と資金の揃った大企業で主に生じる。もちろん、IT分野で若者が突然に思いつくようなものもあるが、大方は大企業に帰属するし、イノベーションについての実証研究(多くはアメリカ)の対象もほとんどは大企業である。もっとも、この大企業の革新性も第3楽章の後半には怪しくなった。

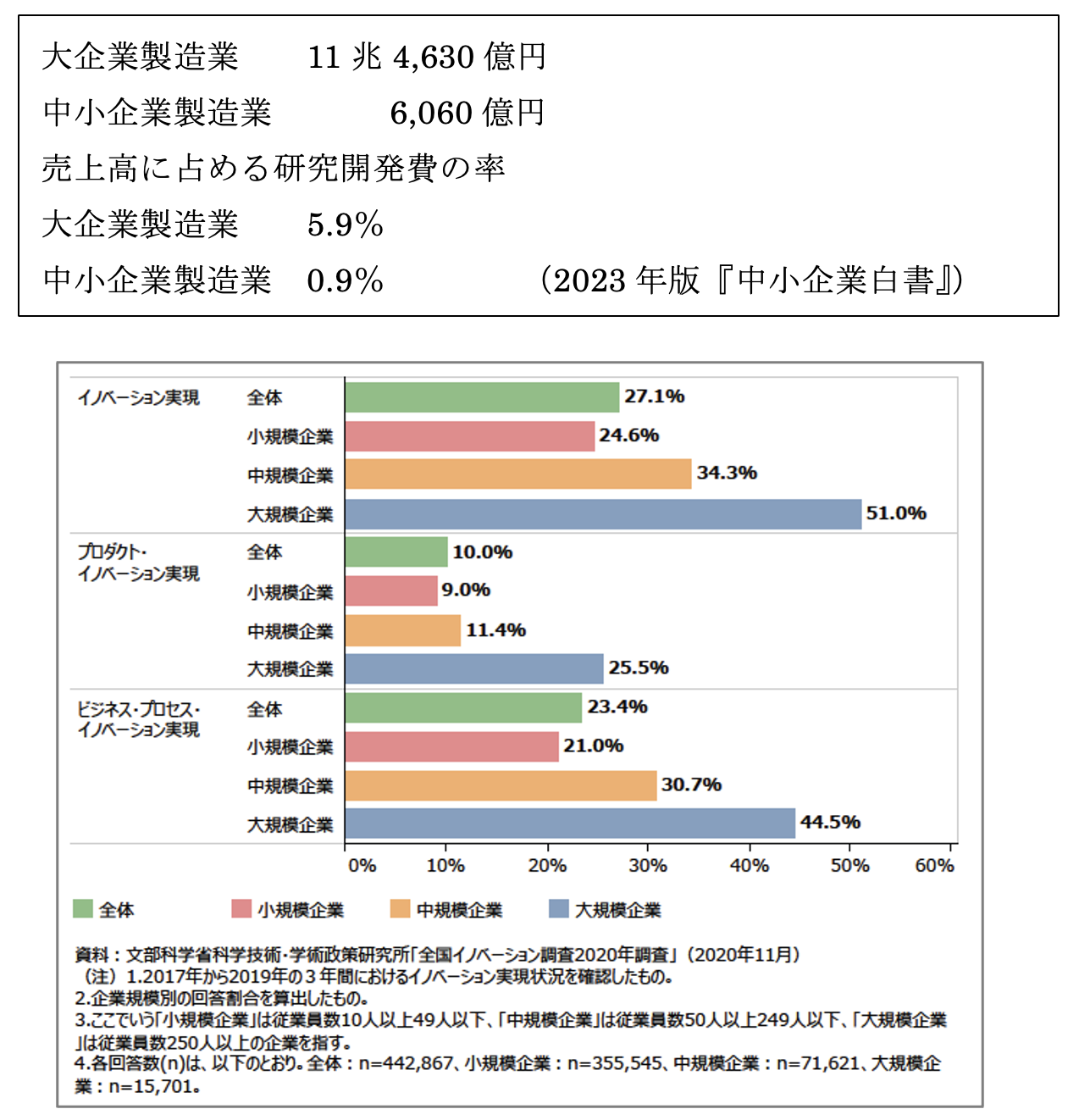

中小企業のイノベーション毎年の『中小企業白書』には大企業と比較した中小企業のイノベーションの実態が示されている。

当然だが中小企業の研究開発費は少ない。

図4 従業員規模別に見た、イノベーション実現状況出典:2023年版『中小企業白書』、図1-4-3図)

中小企業のイノベーションの課題をみると、研究開発分野での人材不足(86.7%、大きいと、やや大きいの合計)、資金不足(49.8%)、情報不足(63.8%)である。製品の販売に関しては、人材不足(86%)、資金不足(49.9%)、情報不足(61.8%)だ。

イノベーションが企業の成長の主要な原動力になることは中小企業自身も理解している(70%の認識)が、実際に取り組んでいる企業は少ない。

中小企業が未来社会の期待の星であることは間違いないが、現状ではイノベーションの担い手は大企業である。中小企業がここで存在感を増すためには、後に述べるような企業間の連携と、政策的な支援が必要である。

中小企業組合Ⅲ領域の外側に位置する中小企業が組合員となってつくるのが中小企業組合である。それは非営利組織であるからⅡの中間領域に位置する。しかし、組合の数は2020年3月でピーク時から40%も減った。

中小企業組合は“営利がつくる協同”であり未来に向けて期待を抱かせる存在だが、現状では、様々な問題があって減少している。

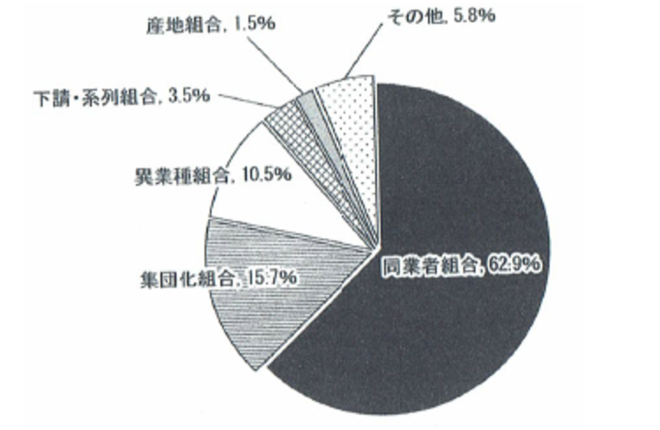

中小企業組合には様々な型がある。全体の9割近くが事業協同組合である。その目的。

個々では対応できない課題に対して、相互扶助精神に基づき協同して事業を行う、・・・中小企業の経営上の諸問題を解決し、・・・経済的地位の向上を目指す。(筒井徹、『中小企業組合の新たな挑戦:中小企業組合の実態と今日的意義』、商工総合研究所、2022年、p.19)。

事業協同組合もいくつかの型に分類できる。前掲書のグラフをみてみよう。この中で注目するのが、異業種組合である。1988年に通称、「融合化法」が制定された。それらでは、中小企業の企業サイズの小さいことを問題視して、連携推進で大きくする。いわゆる量的対策が中心だった。「融合化法」は、新分野の開発には異業種の連携が有効という観点から成立した。当時は、第3次ベンチャーブームにあった。しかし掛け声の割には新分野は開けなかったので、既存の中小企業の異分野連携が注目されたのである。

図5 事業協同組合の形態(N=3,261)出典:筒井、p.22)

中小企業の連携運動はコロナ禍もあって、組合、組合員数ともに第4楽章に入って伸び悩んでいる注4)。

未来の主役既に述べたように第4楽章に入ってからの中小企業の状況はよくない。

中小企業学会の元会長の寺岡寛は言う。

現在、小さな企業に関して、明るい展望を持って語られていない。それは「小ささ」の経済的・社会的存在理由が積極的に語られていないからである。(寺岡寛、『小さな企業の大きな物語』、信山社、2019年、p.141)

キーワードのひとつは分権的・分散的システムである。地方創生が言われて時が流れたが、そのスローガンは、資本主義の集権的・集中システムへの対抗軸の構築であった。その主役の一人は中小企業である。“まち・ひと・しごと”の仕事つくり出すからだ。しかし、それは単独の企業では難しく。分権的・分散的システムは、小さな企業体のネットワークの構築が前提である。

地方創生運動の評価については保留しておくとして、それが中小企業に新たな存在意義を附与したことは評価しなければならない注5)。

私達は、もう一行、中小企業の存在意義を書き加えたい。それは、大きすぎて抽象的だが、未来の主役の可能性というものだ。寺岡の主張「小さな企業には、小さな企業なりの豊かな未来がある」(寺岡、前掲書、p.161)に共感する。

協同組合資本主義でない社会が来るとしたら? 現存する経済組織で、その未来の構築に貢献できそうなもののひとつに協同組合がある。

「終焉論」を概観したところで述べたが、論者の多くは将来型を示すことを回避している。しかし、また論者は、未来社会では人々や組織が競争に血道をあげるのではなく、協調し協同して生きていくだろうと考えているようだ。

ここでは、資本主義社会の中になぜ協同組合が存在するのか、できるのか、から論を進めたい。

神戸の町で、“さん”づけで呼ばれている経済組織がある。それは、コープ神戸だ。賀川豊彦という先人が多くの人々の共感と協力を得て、1920年に設立した神戸購買組合が原点にある。流通業界に限定してのことだが、コープと呼ばれる組織は資本主義社会を生き延びただけでなく、成長し勢力を拡大して日本各地で活動している。

賀川豊彦の時代、それは資本主義の第一楽章の末期で、資本主義のブラックな面があちこちに噴出していた。だから、この時期にアンチテーゼとしての協同組合に人々の支持が集まった。協同組合の本家であるイギリスでも、1840年代に同じような状況があった。それが、よく知られているロッチデールの物語である。

資本主義が“隣の美人”を意識して意図的に化粧をし始める。いわゆる福祉国家が始まっても、貧しい人々、弱き人々に限界はあるものの手が差し伸べられるようになっても、協同組合は伸長を続けた。

協同組合と理念を共有していた社会主義が1989~91年に崩れてしまっても、協同組合は生き続けている。なぜか?

その理由は、

資本主義に不完全な部分がある。それは物質的にであるが大きな繁栄を作り出すも、その恩恵が届かない部分も残る。 社会の安定装置として必要。このことは、協同組合の税率が低く設定されていることに象徴的されている注6)。 今日では最も強調されるべきだが、資本主義の害悪が人々レベルに及んで来るのを防ぐ防波堤になる。例えば2008年のリーマンショックで保険契約金は激減するが、協同組合である共済組合ではさほどではなかった。これは、ICMIFという共済協同組合の世界組織が統計で確認している注7)。 利潤原理でなくても、分野によっては事業をやっていける。このことを協同組合の存在そのものが示している。利潤原理でないので、様々な社会問題に、そして環境問題にも取り組みやすい。株式会社なら“余計なことをしないで、もっと配当を”という株主の声があがるところだが、協同組合では組合員の理解と合意が形成されやすい。 人々がバラバラになる、いわゆる粉末社会にある程度まで対抗しうる。うまくいっているかどうかはともかく、絆や連体は協同組合の看板だ。協同購入から個別配送が主流となり、絆はやや後退しているが、それは社会全体の粉末化が進んだことの繁栄だ。

シリーズの⑧の図2で示したように資本主義といっても、すべてが利潤原理に支配されているのではなく、公共領域も中間領域もある。協同組合は中間領域に位置を占め、それなりの存在感を保っている。