問題点

協同組合の現状を礼賛しているのではない。コープとスーパーはどこが違う? 保険と共済は同じではないか? そういう声は多く聞かれる。資本主義という荒波の立つ大海に船を浮かべているのだから、あれこれの資本主義的手法を使わざるを得ないのは理解できる。他方で多くの協同組合が、“くみあい”らしさを示そうと様々な努力をしているのもわかる注8)。

しかし、最近の様子をみると、明らかに組合員の協同意識は低下している。組合員間の連帯も緩んでいる。これは否定しがたい。産業革命で経済は繁栄したが、文化的には後退した。人々の連携が薄くなったからだ。ポランニーはウィリアム・ブレイクの詩から「「悪魔のひき臼」(Satanic Mill)によって人間を浮浪する群衆にひき砕いた」を引用している。金子勇が強調する粉末状況である。

現代人は強い拘束を好まない。これも事実だ。歴史的にはせっかく手に入れた“自由”なのだから、それを危険に晒すようなことはしない。このことと、一人では生きられないという普遍的事実の間にあるのは“ゆるいつながり”だ。それをどう創り出せるか。協同組合の未来に向けた課題である。

■

未来は現在の続きであるから、構想は現状の分析から始めなければならない。本シリーズでは、現状を“衰退”をキーワードとして見てきた。では、衰退の根本原因はなにか? 各分野・各組織でみられる衰退に共通の原因は何かについて、原理論的に考えてみよう。

Raulhudson1986/iStock

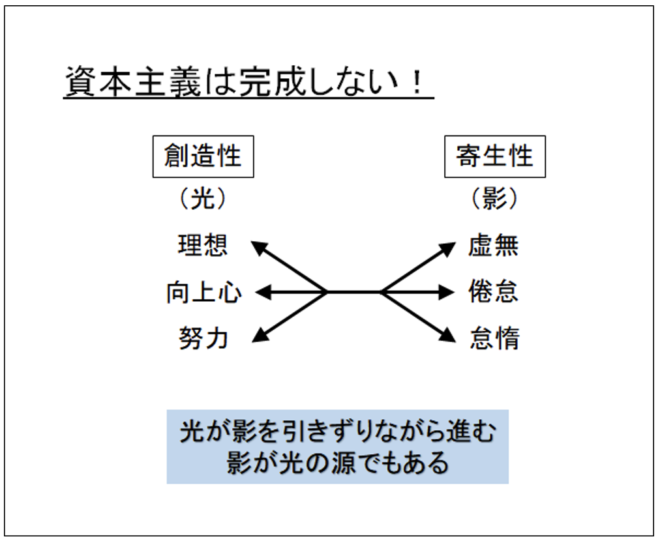

資本主義はふたつの魂を持つ二元的な世界である。二元とは、創造性と寄生性である(図6)。

図6 創造性と寄生性の概念図筆者作成

創造性は光の面である。理想を持ち、常に向上心がある。ひとつの目標を達成するとまた次に向かって努力する。ここには希望がある。大学の新入生、企業を始めた人、サラリーマンでも第一希望の就職先を得た人々を見れば良い。司馬遼太郎の描く『坂の上の雲』を見続ける人々である。資本主義の初期には、こうした向上心には多くの場合、禁欲主義が伴った。資本を蓄積するには消費が過大になってはならないからである。これが、M.ウェーバーが発見した「資本主義の精神」である。

逆の極には寄生性がある。こちらは影の面である。希望や理想に代わって虚無があり、努力の代わりに怠惰があり、向上心の代わりに倦怠がある。寄生性には弱点がある。それだけでは長期に持たないのである。そこで生き延びるための方法が必然的に選ばれる。それは、明るくて創造的なものに寄生することである。

それぞれの国のそれぞれの時代の資本主義は、この両極を左右の終点とする線上のどこかに位置する。一般的に言えば、資本主義の成長とともに寄生性にシフトする。そして停滞に向かう。寄生の極に近づいた時に停滞がやってくる。停滞の程度がどのくらいになるかは寄生する資源をどれだけもっているかに依存する。イギリス経済が創造性を失ってから“イギリス病”が発現するまでに少なくとも半世紀以上を要したのに、日本病はすぐに現れた。それは蓄積の違いである。

寄生性寄生性についてもう少し述べよう。それには様々なレベルがある。外面的にわかり易いのは、ある国が他の国に寄生するというもので、典型的には宗主国と植民地の関係である。国内的なレベルでは、工業が農業に寄生する(労働力の供給源として)、工業の内部で大企業が中小企業を下請けにして寄生する等である。

現代の寄生性は複雑であり、当該組織の立場、位置関係だけでは規定できない。大企業や官僚制の中にも創造的な部分はあるし、零細企業の中にも寄生的な部分はある。

寄生性は文化面にも現れる。バブル経済は短期間で収益を得ようとする心情が支えた。本来、創造的であるべき若者からパラサイト・シングルが生まれ、子育ては損と割り切る夫婦が増える。創造は苦であり寄生は楽であるから富の蓄積とともに寄生性が増大する。ウェーバーの言う、心情なき享楽人が多くなる。

しかし誰の目にも明らかなようにこれには限界がある。誰もが創造性を失ったら社会は過去の財産を食い潰していくより他にない。

衰弱の根源本シリーズでは、衰弱が様々なところに発現しているのを見てきた。資本主義の全体量からみれば、微量でまだ発生もしていない“創業”に過大な期待をする。概念が曖昧で、像が定着しないうちに“ベンチャー企業”を持ち上げる。それらは、創造性を持ちつつも、政策的支援や補助金を過度に期待するという寄生性も併せ持つ。こういった“微量”に期待を寄せ、寄りかかっていくのは、まさに資本主義本体の衰弱を示している。

既にみたように、資本主義の中核であるべき大企業にも衰弱は見て取れる。創造性の原点である製造業でも不正・不祥事の頻発だ。粉飾決算等の企業倫理の破綻を示す事件は数えきれない。人にやさしくない企業(ブラック企業)は、明るみに出ないことが多く、実は無数にあると思われる。環境破壊も横行している。

ごく最近の事件。大企業とはいえないが、中古車販売業者が道路サイドに陳列する車を見せるために街路樹に除草剤を散布した。大手の損害保険会社が関係し、金融庁が立ち入り検査に及んでいる。

東芝や日産の事件をみれば経営者に倫理は育っていないと言わざるを得ない。偽装事件は、建築業、食品加工業など多くの分野で毎年、報告されている。

サービス業、金融業でも同様だ。東京オリンピックをめぐる電通の談合、スルガ銀行の不正など限りない。

しかし、このドロ沼状況に希望もある。それは図に示した光と影の間に弁証法的な関係があり、その絡み合いが歴史を作っていく、これも事実なのである。企業ぐるみと見えても、その中に一筋の光明があり、そこから改革が進む。資本主義は多くの自浄作用を示してきた。しかし、それも限界のようである。

不良追放政策の誤り非効率から脱しようという運動は非効率の現状認識から生まれるし、不良債権からの脱出志向は不良債権を認識した状況から生じる。つまり、蓮の花は泥の沼から生長するわけだ。

創造性と寄生性の共存こそ資本主義を粘り強く力強くしたものだ。小泉政権から続く今日の「新しい資本主義」のブレーン達も、かつての社会主義のリーダー達もこれを見抜けなかったのである。彼らは一直線に美しい世界をめざそうとする。だから時として暴力的になる。蓮池の泥をさらいにかかるのは、まさに理想主義者の所業だが、それでは蓮の花は咲かないのである。

不良なものは美しい資本主義の崇拝者には我慢のならないものだから、当然、これを排除しようとする。

日本の金融界では山一證券や北海道拓殖銀行がいわば金融街の不良だった。彼らが品行方正でなかったことは事実だが、最後の山一の社長が涙声で訴えたように“社員は悪くない”し、汚染されていたのは業界の大部分でもあった。2008年の一件もリーマン・ブラザーズだけの問題ではなかった。

“生贄”が必要とばかりに不良追放が横行し、そのたびに金融庁という官庁の権力は強化された。

資本主義の内的構造の考察がないまま、“改良”だけを主張するのは危険である。新自由主義のイデオロギーが優勢となると、その危険度はさらに高まる。

政策遂行者達は、市場を整備して完全なものに近づければ市場の持つ自浄作用、不効率なものを排除する作用が働くと考える。この前提には、現状が汚れ、かつ非効率であるという認識がある。小泉政権の当時は都合の良いことに“不良債権”とか“非効率経済”という言葉が流行していた。不良といわれて、その改善・改良をしないものはいないから、不良債権処理は市場原理主義の政策として誰にも反対されることなく推進されることになった。

しかし、この純化思想には問題があった。根底にある資本主義の理解があまりに単純・平面的なのである。

資本主義は人間の欲望をエネルギー源とする経済だ。欲望は無制限であり無秩序だから、これに基づいていて、かつ調和する社会は描きにくい。唯一の例外は、“アダム・スミスの世界”だが、それには個々の欲望が衝突しても、それが“見えざる手”で調和に導かれることが必要だ。しかし、そうなるには個々の人間の完成、他人に同情を持ち得るような人格形成が前提である。これは、おそらく教育の問題でもあるが、日本の現状は調和より無秩序に傾斜している。

マルクスの描くように、資本主義がある階級が他の階級を搾取する社会だとしたら、美しさや調和を見出すのはさらに難しい。人が社会を形成して生きていくのに、社会のどこかに貧困を前提にし、その上に立ってしか繫栄できないのなら、それは永続的調和ではあり得ない。