過渡期を含めて未来社会(特に未来経済)を構成するであろう経済組織について、中小企業、大企業、協同組合の順にみていこう。

(前回:衰弱する資本主義⑫:資本主義の時期区分(その3))

中小企業未来の経済構造の骨格を描こうとする本研究シリーズで、なぜ中小企業を論ずるのか。

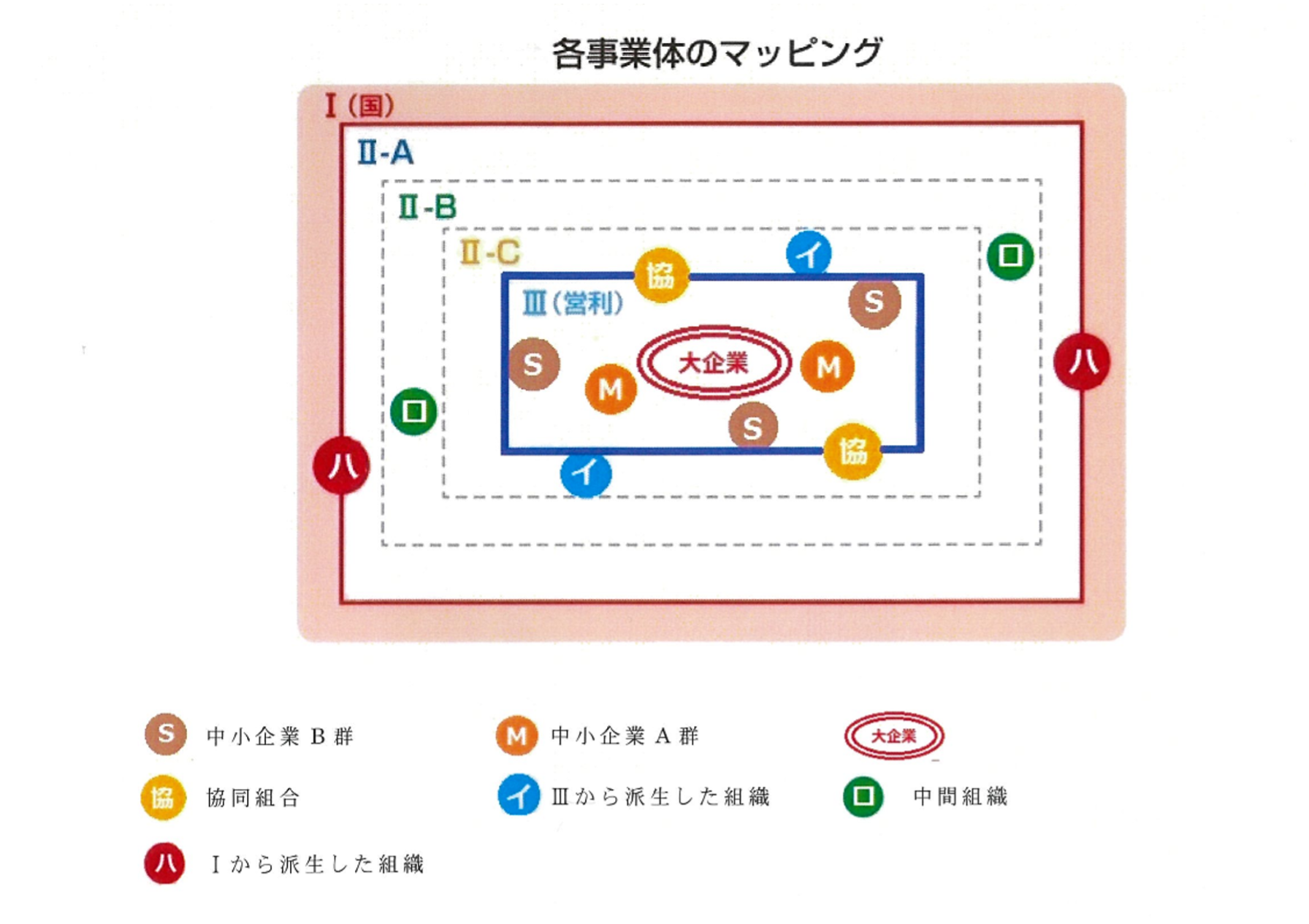

シリーズ⑧の図2・資本主義の構造で示したように中小企業は営利領域(Ⅲ)の一番外側に位置する。中小企業という概念自体が広いのだが、それを敢えて大、中、小に分ければ、大企業に近いところから外に向けて分布している。

図1 資本主義の構造:各主体の位置出典:筆者作成、シリーズ⑧の図2を再掲

一番、数の多いのは小企業であり、その具体的な存在形態は、独立自営業、家内工業(町工場)、小売店などであり、それらは中間領域(Ⅱ)と接するあたりに位置する。

中小企業の位置から次のように言うことができる。中小企業は事業を拡大してやがて大企業になる可能性がある。そうなると新陳代謝が進行する。つまりは、中小企業は可能性として明日の大企業である。中心部を維持するなら、その再生を保証することも必要である。ただし、そうなる確率は資本主義の成熟に伴って低下している。寡独・独占構造、つまり生産の社会化が完成に従って参入障壁は高くなる。

多くの中小企業は小企業のまま存在し、資本主義の浮き沈みに応じて自らのサイズを適当に調整しながら永く存在する。そうすることで人々の安定的な働き場所となるのである。それらは、個々には力の弱い資本だが、マスとして存在することで社会の安定装置になっている。

中小企業のうちの小企業群について述べよう。それらが領域ⅢとⅡの間に存在することによって、利潤原理という“モーレツ”が社会全体に及ぶのを防いでいるとも言える。いわば、緩衝地帯を形成している。このクッションのお陰で利潤原理と中間組織との間に直接衝突が起きにくい。つまり、全体としての社会の安定が図られている。

少し飛躍して言えば、中間組織は、この層で、資本主義の利潤一辺倒から守られている。既に述べたように世界の先進国で中間組織の拡大が確認されている。それはⅢとⅡの逆方向への縮小の結果(シリーズ⑧)でもあるが、未来の足音かもしれない。

中小企業の範囲は広いので、その性格づけは、中小企業のどのあたりに注目するかによって異なる。小経営に注目すると次のようになる。

第4楽章と中小企業典型的なのは中小零細企業の社長です。彼らは資本家そのものですが、サラリーマンよりも苦しんでいる人が多いと思います。中小零細企業の場合には、社長自身が資金繰りなどで追い詰められています。労働者を過酷に働かせる以上に自分にも過酷に鞭を打っているという意味では「搾取される資本家」状態です。資本家と労働者というように単純に割り切れないことが物事を複雑にしています。

(中野雅至、『日本資本主義の正体』、幻冬舎、2015年、p.168)。

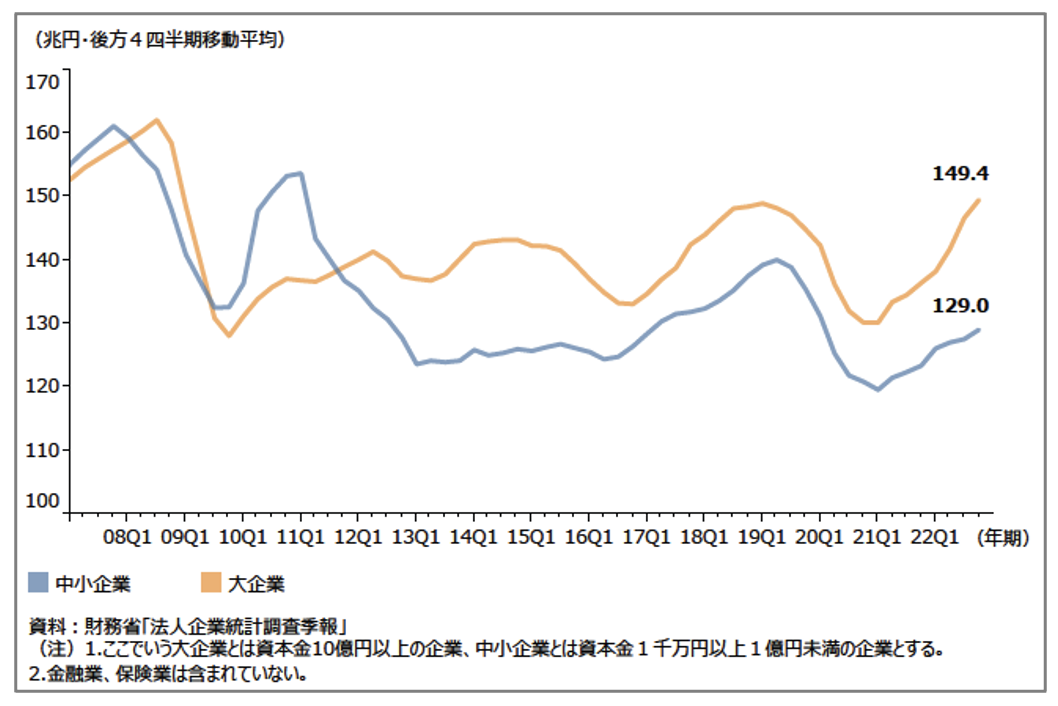

日本で見る限り、中小企業の状態は第4楽章に入って悪化している。『中小企業白書』の2023年版は大企業と中小企業に分けてみた時の売上高の推移を示している(図2)。2011年が終わる頃から2013年にかけて、中小企業の売り上げは急減する。そして大企業との位置が逆転した。現在では20兆円の差がある。

図2 企業規模別に見た、売上高の推移出典:2023年版『中小企業白書』、図1-1-6図

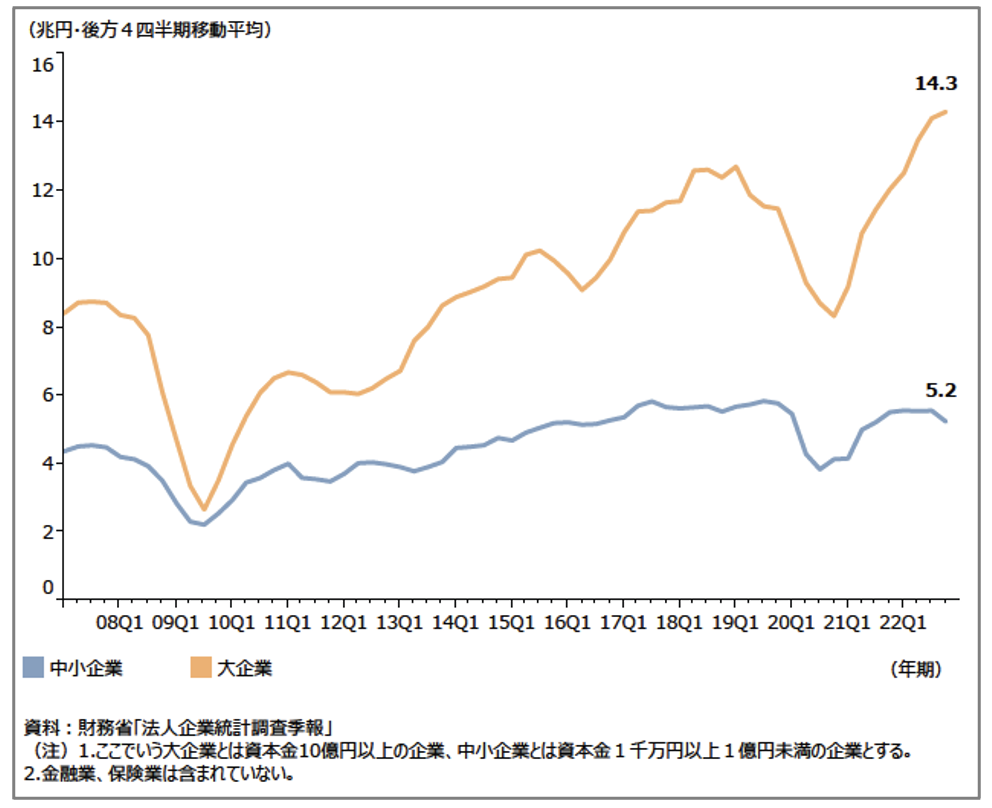

経常利益をみたのが図3である。2008年のリーマンショックで2本の線はともに大きく下がる。2020~2021年のコロナ禍でも同様だが、2本の線はいわゆる“ワニのクチ”だ。大企業の利益回復は明瞭である。2023年になってから新聞紙上が“史上最高益”の見出しで賑わっている。

図3 企業規模別に見た、経常利益の推移出典:2023年版『中小企業白書』、図1-1-8図)

中小企業は他にも問題を抱えている。一つは、農業と同様だが、経営者の高齢化、そして人材不足である。

『白書』には経営者の年齢分布を示したグラフがあるが、そこには2000~2022年間で高齢化が進み、70~74歳の社長が階層別では一番多いという結果が示されている。人材不足については、多くの研究があるので省略するが、最近の注目点は外国人労働者である。これも農業と同様だが、家族労働+技能実習生でなんとか維持していた小経営の多くが休業・廃業の瀬戸際にある。

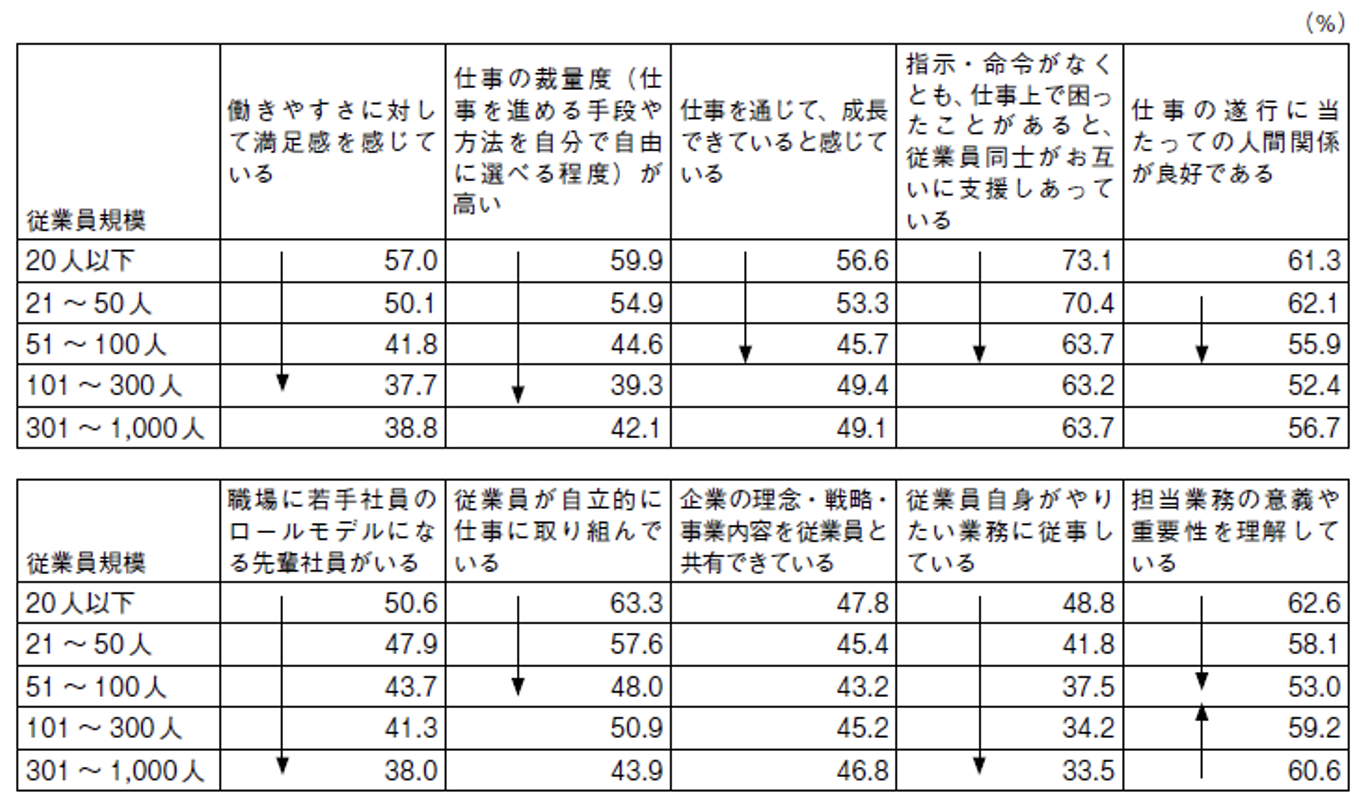

希望困難な状況にある中小企業を継続させようとするひとつの理由は、そこで働く人に希望があるからだ。『商工金融』(2023年7月号)に掲載された江口政宏の論文に示された表を紹介する注1)。

働き易さ、やり甲斐、社員の相互支援、人間関係、どれをとっても小企業の方が良好である。逆にいうと、日本の大企業はかなり働きづらくなっているようだ。

人類が存続したのは人々が労働したからである。だから未来社会でも労働は必要だ。ただし、奴隷労働であってはならないし、疎外された労働であってもならない。創造的で自主的な労働こそ、未来社会を創るのである。

現状の中小企業は存亡の危機にある。既に述べたように、後継者不足、そして会社の未来を支える中核人材の不足、そうした人材のリクルートの困難、そして最近では、原料等の高騰、物価高を製品価格に転嫁できない状況がつけ加わる。

中小企業の一人当たりの生産量に相当する実質労働生産性の伸び率は、大企業と遜色ない水準である一方、価格転嫁ができていないために、結果として労働生産性の伸び率が低迷している。(江口、p.11)

第4楽章に入って中小企業は苦戦している。未来社会の主役の一人として期待するなら、政策支援と自助努力による経営の高度化は欠かせない。

表1 社内で観察される社員の様子出典:江口、p.49

後に示す“未来の絵”でも私達は大企業をまん中に描いている。それは、生産力という観点で、未来社会に必要だからである。また、すぐあとに述べる資本主義の光と影のうち、光を象徴するもののひとつは技術的イノベーションだが、当面(過渡期から未来社会の入口)その担い手となるのは大企業である。

それなら資本主義が続くのではと心配する読者もおられようが、それには及ばない。大企業も少しずつ変容している。

トヨタの会長は日本の会社を主に株主利益のために経営するのは、結果的に、雇用、研究、開発支出を犠牲にした短期的利益の追求になるから無責任であると説明した。(グリン、p.79)注2)