注1)MMTについて、森田長太郎の近著『政府債務』(東洋経済新報社、2022年)を参考にコメントしておく。

この“理論”の際立った特徴・欠陥は、中央銀行と政府を一緒にしてしまうことだ。金融論の伝統は、資本主義の運動の中から信用制度が生まれ、その頂点に立つものが中央銀行である。発展の最後の局面で、金本位制が停止され不換紙幣となり、一見、中央銀行券と国家紙幣との見分けがつかなくなる。MMTは、この一点だけを見て、それを普遍化してしまう。だから、森田も紹介しているが、「統合政府」(p.61)なる奇妙なものを概念上で作りあげる。中央銀行と政府のバランスシートを統合し、国債と中央銀行券を負債の箱の中で一緒にしてしまう。国債の満期には中央銀行券で払えばいい。それなら負債の間の項目の移動だ。中央銀行券の発行権を政府が把握していれば、国債はどこまでも出せる、という乱暴さだ。

注2)国はいくらでも借金できる。国債を売ることができる。償還の時が来たら、国家の発行した貨幣(典型的な紙幣)で払えばよい。そしてまた国債を出せばよい。

こういう乱暴なストーリーを作ったのはケインズだという主張もあるらしい。とんだ濡れ衣だろう。国家が非常事態に直面したとき、その年の収入(税収)でまかなえない支出になることがある。その際は、国家の借金が是認される。ただし、それは返済されることが大前提だ。将来、返済する根拠は①税収、②国有財産の売却である。しかし最近では返済しなくてもよい、という強引の論理が堂々と主張される。①の税収が景気の長期停滞で細ってきたことがMMTという狂気を産み出したのかもしれない。しかし、長期停滞そのものが衰弱の証明である。

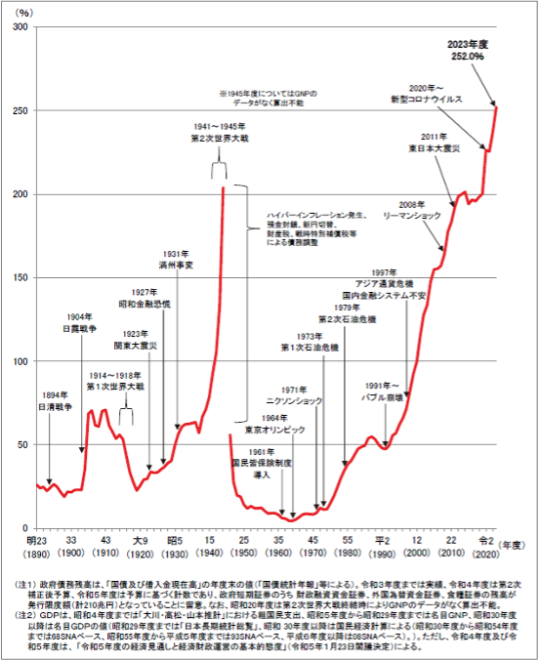

注3)先に紹介した森田長太郎が解説しているよう、国債残高の対GDP比率が200%を超えたのは、日本も、資本主義の母国である英国も“戦争下”であった。

「1820年前後の英国の公債発行残高は国民所得の290%、すなわちほぼ3倍に達していた」(森田、前掲書、p.184)

「第二次世界大戦直後の日本の政府債務残高は国民所得比で200%を超えていた」(森田、同上)

19世紀の終わりから今日までの、債務残高とGDP比を示したのが図8である。

両国の違いは、英国はワーテルローでナポレオンに勝利し、その後、世界帝国の盟主となり元を取り、債務を返済できたのに対し、日本は敗戦国となり、結局、債務の帳消しはインフレーションによる戦時国債の事実上の踏み倒しであった。

問題は、日本の現代のGDP比200%がなんのために発生したか?である。これは平和な時代におきた現象なのである。

図8 戦前からの債務残高対GDP比の推移出典:財務省、『日本の財政関係資料』令和5年4月

注4)個人投資家が借金をして女性専用のシェアハウスを建てる。それをスマートデイズという会社が一括借り上げし投資家には家賃保証する。その資金を貸していたのがスルガ銀行で、一件1億円が平均であった。ところが入居率がある時点で50%を切り、家賃保証が不能 ⇒ 個人投資家の銀行への返済が停滞し、銀行にお金が戻らなくなった。スルガ銀行は、当時、地方銀行の優良行であったが、個人投資家にこのビジネスを推奨していた。

以下はスルガ銀行が設置した「危機管理委員会」の報告要旨である。

○ 個人投資家が銀行に提出する自己資金の残高を証明する預金通帳の偽造・改ざん

コメント:通帳の偽造を預金者個人だけで行われるはずがない。銀行の融資担当者が加担した疑いが濃厚。

注5)カルバンの予定説と資本家の行動の関係という、ややわかりにくいテーマを見事に説明しているのが、大澤真幸の近著『資本主義の<その先>へ』(筑摩書房、2023年)である。p.81以降の「予定説の逆説」を参照されたい。

注6)小笠原啓(おがさわら ひとし)、『東芝 粉飾の原点 内部告発が暴いた闇』(日経BP、2016年)

注7)デヴィット・リカード。イギリスの経済学者。各国が相対的に生産性の高い分野に特化する国際分業を行い、自由貿易を行うことが全体の利益につながることを主張した(比較優位の原理)。主著に『Principles of Political Economy and Taxation』(1817年)がある。(邦訳には、羽鳥卓也・吉澤芳樹訳、『経済学及び課税の原理』、岩波書店、1987年等)

注8)1840年代頃から20世紀初頭にかけて、イギリスの古典派経済学に対抗して、各国経済の歴史性や国民的特殊性を重視したドイツの経済学。代表的な論者に『Das nationale System der politischen Oekonomie』(1841年)を著した、F.リスト(フリードリッヒ・リスト)がいる。(邦訳として、小林昇訳、『政治経済学の国民的体系』、岩波書店、1970年等)

注9)日本の農協が様々な問題を含んでいたのは事実である。協同組合であるという“人々レベル”と、農協を通じて農民を支配するという“権力レベル”が一体化した奇妙な組織であったが、アメリカからの圧力の楯になる役割だけは果たした。もっとも、大型専用船を建造し、アメリカから飼料と肥料をせっせと運んだのだから、顔が効くのは当然だったのかもしれない。それも昔の話である。

提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

【関連記事】

・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」

・大人の発達障害検査をしに行った時の話

・反原発国はオーストリアに続け?

・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』

・強迫的に縁起をかついではいませんか?