ワンマン社長

不祥事の主要な原因が社長のビヘイビアに帰せられるケースもたくさんある。

大王製紙では創業家3代目が2010年から2011年までに自分の遊興費のために106億円もの借金(子会社を使って)し、これが内部告発で発覚した。

ワンマンの暴走という点では西武鉄道も同様だ。内容は、有価証券報告書虚偽記載である(2004年)。東証の上場基準である流動株式比率を偽っていた。親会社のコクド(旧国土開発)は株価のつり上げ、インサイダー取引で告発され、ともに有罪(罰金)となった。

創業者一族でもない、普通の銀行マンが社長になり、事件を引き起こしたのがイトマンのケースだ。中身は不動産事業の失敗である。社長の母体である住友銀行は当時の伊藤萬に5,000億円以上の融資をしていた。

カネボウの場合は粉飾決算だ。社長の在任期間が長く、辞めても会長として実権を持ちつづけた。

「1900年から1993年までの94年の間、わずか4名で経営を支配した」(同上書、p.109)

1999年から2003年の間で、2,156億円もの粉飾が行われた。事件が発覚、赤字転落、2007年に創業120年の名門は消滅した。

オリンパス。

「本件は、1984年1月から1993年6月まで、社長として君臨したKが実施した財テクによる損失の隠蔽である」(稲葉、同上書、p.116)

事件が発覚したのは2008年である。当の社長が退任したあとも、後任の歴代社長が事態を隠し続けた。

社長のワンマン、というのはわかり易い。それなら個人の資質の問題であり、“資本主義”の罪ではないから、むしろ救われた気がする。

しかし、そうではないことを稲葉は詳細な分析で示している。社長の暴走を止められないのは、社長の周辺に出来あがる“社会関係資本”が関係していると主張する。それを示す独自のグラフが示されている。例えば、社長の在任期間、とりまきの形成、社長の持ち株比率高まり、通称“企業風土”といわれているものだ。

こうした分析、つまり不祥事を引き起こす背景の分析は説得力がある。そこで、もう一歩、踏み込んでみたい。

基底不祥事には様々な要因があり、多くの場合は複合している。ここで検討したいのは、その奥に、底にあるものだ。

第4楽章に特徴的なのは利潤原理の短期化である。欲望がショートカットする。

投資は長期のプランに基づいて行われる。しかし、長期間、待てない。待っても過去のような確実性がない。経営者は予定説に添って自分を前進させない。目標に到達する自信がない。株主構成も変った。昔ながらの物わかりの良い株主に変って、常に短期で成果を要求する“物言う株主”が主流になった。投資の懐妊期間を待てないのだから、利益は運動のプロセスの中で、あれこれの手管から生み出すことになる。不正も、粉飾もその手管である。以上のことを経営学の言葉でいえば次のようになる。

「1980年代までの日本的経営の中心的な担い手である大企業が、すっかり自信を失い、「株主重視の経営」を前面に押し出すようになった」(橘川武郎、『イノベーションの歴史-日本の革新的企業家群像』、有斐閣、2019、p.204)。

1980年以降のイノベーションの停滞が製造業の不祥事の背景にある。これはシリーズ最終回で論ずる予定である。

最近の損害保険・ビッグモーター事件。引責辞任した損保ジャパンの社長は会見で次のように言った。

「同業他社の動向次第では(自社の)取引シェアが減るという危惧はあった」(ニッキンONLINE、2023年9月8日)

業界の競争の激しさを思わせる発言だが、この業界は事実上4社(占有率80%、ビッグスリー、他1社)しかなく、そこでは露骨な価格カルテルも日常であった。

「企業向け火災保険料を事前に調整していた」(日本経済新聞、2023年6月24日)。

事件は東急、仙台空港などへの共同保険に関しておきた。

「3社の担当者が直接会って、保険の引き受け条件について協議した」(日本経済新聞、2023年7月15日)。

「東急の一件では更改前より2~3割高い保険料率で算出した約30億円の保険料を横並びで提示していた」(同上)。

左手で握手し、右手で殴る、とはよく言ったものだ。

ビッグモーター側は、損保業界が寡独とはいえ、大資本間の競争・シェア争いが激しいことを利用したのである。利潤原理に支配されるというマクロ状況と社長としての地位を守るというミクロ欲望が混在している。

競争が悪なのではない。それがあるからこそイノベーションは起き生産性は向上する。競争することは、人間に埋めされたDNAなのかもしれない。オリンピックをはじめとした競技をみて私達は興奮している。しかし、利潤原理という競争圧力が、人々に守るべき倫理の一線を超えさせる。両者をどう調整するか、これは未来設計に際して考えるべき主要な課題である。

最近の事例三菱電機。

「2021年6月、長崎県の工場で不正検査やデータの虚偽記載が判明。不正は採取的に会社で197件見つかった」(日本経済新聞、2023年7月5日)

以後、ROEは低下の一途だったが、経営改革が功を奏し、2024年3月は6年ぶりの史上最高益の更新になるという。

ダイハツ。

「ハイブリット車で、安全性を確保する側面衝突試験の手続きに不正が見つかったと発表した」(読売新聞、2023年5月20日)

ダイハツはトヨタグループの一員だが、ここでは日野自動車、豊田自動織機でエンジンの性能試験を巡る不正が発覚している。

日立。

子会社の日立アステモでも検査不正が起きた。自動車、鉄道向けの13製品、出荷した製品は延べ1,010万~2億本になる。これは2021年の不正(規格外製品の出荷)を受けての調査で判明した。

関西電力。

新電力事業者の顧客情報を不正閲覧。件数は5万4,774件、うち3,911件が関西電力に契約が切り変わっている。だから、この一件が利潤動機といえなくもない。調査アンケートに答えた456人のうち、150人が電気事業法に違反する可能性を認識していた。こちらの方が大きな問題である。幹部が部下に閲覧のやり方を伝授していた。2023年4月に経済産業省が業務改善命令を出している。

関西電力といえば思い出す事件がある。2018年1月、原発関連事業者から元高浜市の元助役に多額の金品が渡り、それが関西電力幹部に渡っていたという汚職事件だ。この件に関しては研究論文がある(樋口晴彦、「関西電力コンプライアンス違反事件の事例研究」、『千葉商大紀要』、第58巻、第1号、2020年)。

最後はコロナを巡る過大請求だ。

コロナウィルスは世界的な災難となり多くの人を苦しめ、経済的にも多大な損害を与えた。未来社会を構想するなら、こうした予期できない災害にも強靭な社会であるべきという教訓も残した。

こんな中、不当な利益をあげた組織もあった。

近畿日本ツーリスト。

「コロナウィルス対策事業を巡り自治体に課題請求していた」(日本経済新聞、2023年5月3日)

金額は16億円。大きくはないが税金である。取り決めたスタッフより少ない人数で再委託した。東大阪市だけで3億3,600万円。すぐに気がつかない自治体も“人々のために”という根本がゆるんでいる。

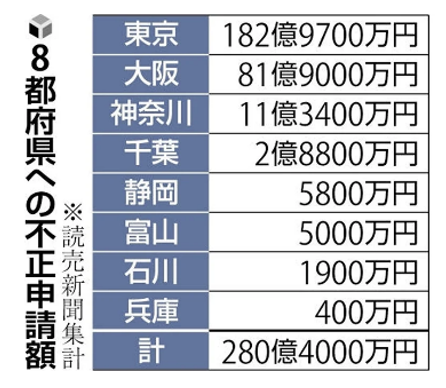

コロナの無料検査所の運営でも不正請求があった。下の表はその額を示している。

出典:読売新聞、2023年9月14日

不祥事の主な原因が社長のワンマンであるなら、問題は単純だ。将来、社長になりそうな人の教育をキチンとやればよい。教育のやり直し、改革は未来社会を構想する際の不可欠のテーマだから、大きな教育改革の一部として“社長教育”をやって、利潤原理の誘惑に負けない人間としての倫理観を育めばよい。

しかし、上に記した数々の例は、特に製造業で起きている偽装事件・粉飾事件は、個人の責任という範囲を超えた構造問題を示している。第4楽章は虚偽に満ちている。しかし、それに気がつけば、まだ未来は語ることができる。

■

農業の衰退食物を生産する農業は特別である。それが衰退すれば人類の存在にかかわる。自動車の生産台数が減った ⇒ 不況になったなどとは質的に違う重みを持つ。農業の問題は人類の問題だ。

資本主義が世界をおおう。それを農業も免れることはできない。資本主義の有様、その時々の状況が農業にも影響するのは当然だ。第4楽章になって(正確にはその前後から)農業(特に日本の)の衰退は著しく進んだ。『日本農業の真実』(ちくま新書、2011年)で生源寺眞一は『農業センサス』から作成した表(本稿では表-1)を示して次のように言う。

「農業数の減少に歯止めがかかっていないことがわかる。10年前に比べて2割減である。1960年を起点にとれば、農家数はほぼ4割に減った。とくに80年代以降に現象のテンポが加速している点も確認できる」(同上書、p.66)

表1 専業・兼業別農家数の推移(年、単位:千戸、%)(出典:生源寺、同上書、p.67)

1960 1970 1980 1990 2000 2010 総農家戸数 6,057 5,342 4,661 3,835 3,120 2,529 販売農家戸数 - - - 2,971 2,337 1,632 実 数 専業農家 2,078 831 623 473 426 452 うち生産年齢人口のいる専業農家 - - 427 318 200 184 第1種兼業農家 2,036 1,802 1,002 521 350 225 第2種兼業農家 1,942 2,709 3,036 1,977 1,561 955 自給的農家 - - - 864 783 897 割 合 専業農家 34.3 15.6 13.4 12.3 13.7 17.9 うち生産年齢人口のいる専業農家 - - 9.2 8.3 6.4 7.3 第1種兼業農家 33.6 33.7 21.5 13.6 11.2 8.9 第2種兼業農家 32.1 50.7 65.1 51.6 50.0 37.8 自給的農家 - - - 22.5 25.1 35.5生源寺の本の出版年は2011年。その後をみてみよう。農業人口は2005年の335万人から、2020年には167万人とほぼ半減した。

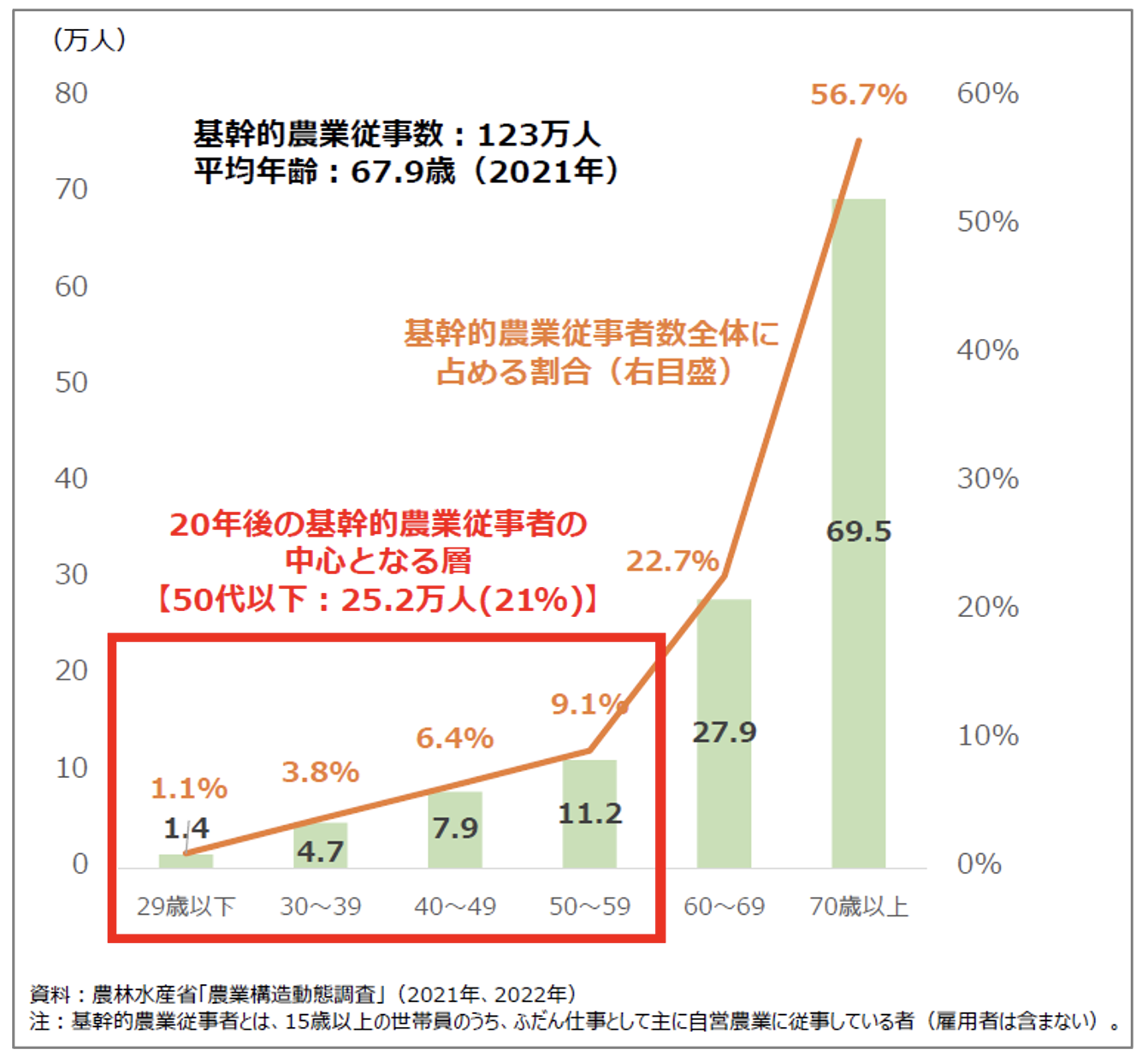

人が減っただけではない。高齢化も進んだ。農水省の統計にあるグラフを示そう(図4)。農業従事者の平均年齢は67.9歳で、年齢構成別では70歳以上が56.7%だ。いくらスマート農業(後述)が普及しても80歳ともなれば農業はむりだろうから、農家数も生産人口も、今よりもっと減ることは、このまま推移すれば、確実である。

図4 基幹的農業従事者の年齢構成出典:農林水産省 農業・農村政策審議会 基本法検証部会配布資料、令和4年11月

どうして、こういう事態になったのか?主な原因は、新自由主義の底流に乗って、言葉を変えれば、それを世界的な規模で戦略的に押し進めるアメリカに従属して、日本の農業政策が進められたからだ。

D.リカード注7)の比較生産費説を盲信したともいえる。リカードのモデルは、当時(1800年代)の先進国ポルトガルと後進国のイギリスがモデルだが、「貿易をすれば両国の得」を示した。後に、これは数学的にも証明された。しかし、このモデルでいくと先進国はいつまでも先進国、後進の国はいつまでも後進国なのだ。これに気がついたのは、ドイツの歴史学派だ注8)。彼らは、単純な自由貿易論に反論した。

現代の日本の農業は、まさにリカードの亡霊に呪いをかけられている。歴史学派のような救い手は日本ではついに現れなかった。トヨタの自動車をアメリカに売るために、日本の農業の多くが犠牲になっても仕方がない。官僚、政治家、そして学者の多くはそう考えて、アメリカに追随した。

「今だけ、カネだけ、自分だけ」の「新自由主義者」が農業を破壊する。

これは“日本人の6割が餓死する”という警告を発し、鈴木宜弘の本(『世界で最初に飢えるのは日本』、講談社α新書、2022年)の見出しである。

決定的だったのはTPPの合意だ。アメリカは国内事情でこれに署名しなかったが、事実上TPPを利用して日本に農産物に自由化を迫った。「日本の政治家はアメリカの意向には逆わない」(鈴木、同上書、p.61)。

農水省にかつての力がなくなった。これは事実だが、それ以上に決定的だったのは日本の農協の衰退である注9)。

政治家にとって農村は票田であった。中選挙区制度であった頃は、一票の重みが農村>都市であったからなおさらだ。しかし、この節の冒頭で示したように農民の数は減り続け、また一票の格差も徐々に是正されていったから不等号は意味がなくなった。

農協の司令塔であったJA全中が解体されてしまう。2015年の農協法改正によって全国の農協への監督権を剥奪され。一般社団法人という“かかし”になってしまった。この一件に功労のあった「今井元補佐官は官邸を出て、その後三菱重工の顧問に天下りしている」(鈴木、同上書、p.64)。保守党の票田が農村から都市へ移り、政策の対象が農業から資本主義に移行した、その象徴である。

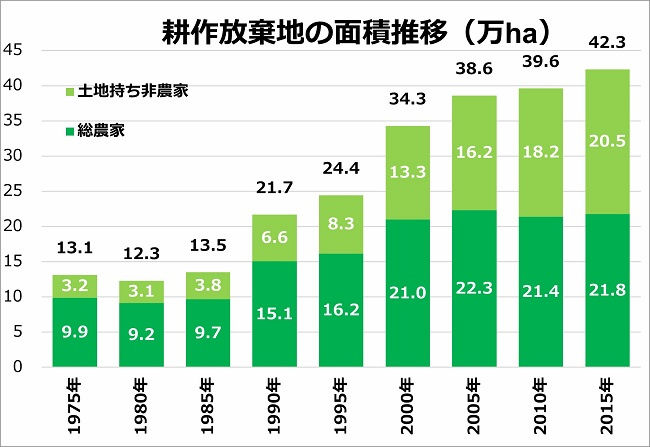

農業の後退は国土の荒廃に直結する。図5がそれを示している。1995~2000年にかけて急増している。1990年~2015年の間でみると倍増だ。

図5 耕作放棄地の面積推移 出典:minorasu、2023年9月22日閲覧

よく問題にされるのが食料自給率だ。2018年のカロリーベースの計算では37%で先進国では最下位だ。このまま農業人口が減れば、それは人口の減るペースより早いから、次のような事態になる。鈴木宜弘教授の警告だ。

経団連の提言「食卓から国産の農作物が消えていく。民間の推計では2050年、国内の農業人口が現状より8割も減る。生産は激減、必要なカロリーを賄うためにイモが主食の時代がやってくるかもしれない。世界で人口が増える中、輸入頼りを続けられるか。飽食の意識を変える必要がある」(日本経済新聞、2023年9月18日)。

では、どうする!農協の弱体化に成功した経団連は責任を感じたのか、めずらしく農業に関する提言を2023年5月に発表している。

経団連の主張の柱は、農業法人への期待だ。

法人経営体が増加しており、その数は2000年以降の20年間で約6倍となっている。法人経営体は大規模な経営耕地を有しているものが多く、2020年において、経営耕地面積が30ha以上の経営体のうち60%は法人経営体である。広大な耕地面積を活かして販売金額を伸ばしている法人経営体は、新たな担い手として期待されている。

こうした現状を踏まえると、大規模な経営耕地面積を活かして効率的な経営を行う経営体がさらに活躍できるよう、政府は国内の生産基盤を強化していくべきである。

(日本経済団体連合会、「農業の成長産業化に向けた提言」、2023年5月)

農地を集約して大規模化しようという提言もある。しかし、日本の地理的条件でアメリカやロシアのような農業ができる訳がない。

つまりは日本農業の資本主義化だ。農中が健在だったらこういう主張はできまい。

日本の農産物の輸出を増やせという主張もある。日本の農産物・食品の輸出割合は2%と低い。輸出品ではないのである。だから、これを増加しようというのは目標として合理的にもみえる。しかし、鈴木教授も農水省も心配しているように食糧危機が近い将来予想されている。それなのに輸出促進はどうか。それに自動車は輸出、食料は輸入というアメリア追随の政策とも一致しないから、ちぐはぐだ。

困った問題がもうひとつ。労働力だ。経団連が期待しているのはやはり外国人労働力だ。だが、それは、コロナ禍で激減し、2023年になっても回復していない。コロナは去ったが、円安の進行と賃金デフレで日本の賃金が見劣りし、労働力の“買い負け”がおきている。

スマート農業を提唱している。これには反対はしないが、その推進には多額のイニシャルコストがかかるという問題がある。昔の機械化問題と同じである。農機メーカーの利潤が保証される一方、農家は多額の借金に苦しんだことを思い出す。スマート農業とか機械化だのといっても問題がある。

あるメーカーの3種の神器の価格をみてみる。トラクター(30PS級)334万円、田植機(6条)228万円、コンバイン(3条、5条)336万円、984万円。

農機具は、農家の所得に比べると値段が高い。都市の中産階級の家計がクルマを買うようなものだ。さらに、スマート農業を象徴する自動化装置のある機械を買うとなれば、1,000万円以上かかる。

農家戸数の減少に伴って、農機具3種の国内出荷台数も13万台から6万台と半減しているが、メーカーはうまく価格転嫁(値上げ)しているようで、業界最大手のK社の株価は9月19日に上場来の高値になった。

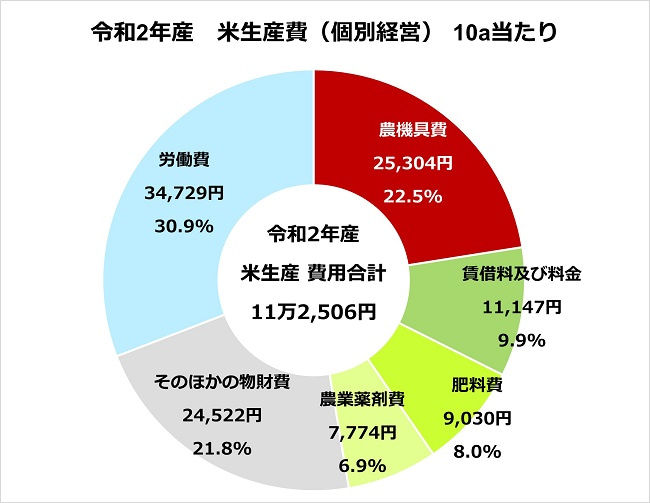

円グラフは、米生産に占めるコストである。農機具は22.5%と労務費に次ぐ最大項目だ。

図6 令和2年産 米生産費(個別経営)10aあたり出典:minorasu、2023年9月23日閲覧

コストの削減は引き続き農家の課題である。方向として考えられるのは、協働・共同化だ。それは古い手段であるが、再考に値する。農政の方向は経団連の政策が示すように、工場化・株式会社化だが、コロナ禍・ウクライナ戦争での肥料の値上り(3倍!)で、収益見通しが立たず、撤退が続出している。

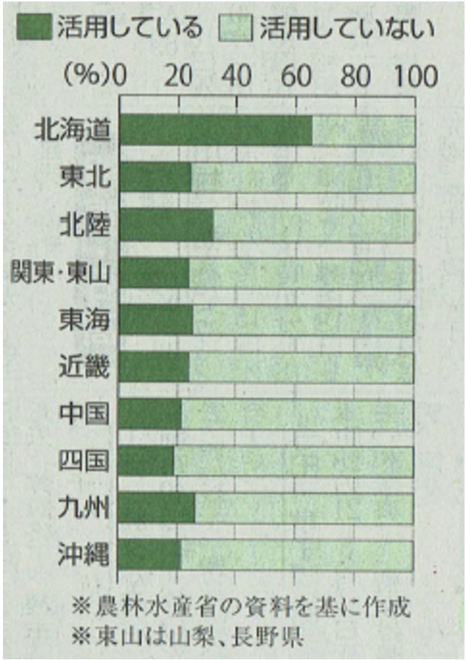

図7をみると、スマート農業が多少なりとも進展しているのは全国平均の11倍の戸当り面積のある北海道だけである。

図7 データを活用している農家の割合読売新聞、2023年9月17日

■