JM_Image_Factory/iStock

(前回:衰弱する資本主義⑪:資本主義の時期区分(その2))

第4楽章(Ⅱ)

財政危機第4楽章の国家は救済国家である。景気が悪ければ需給ギャップを埋めにいく。金融機関が危なければ公的資金をつぎ込む。選挙で票になるならポピュリズムにも迎合しバラ撒きをする。最近では抜本的な少子化対策と称して、そして防衛費に巨額な支出をする。こうした大盤振舞いの原資は借金・国債発行でまかなわれる。税収は69兆円しかないのに歳出は114兆円もある(令和5年、2023年)。

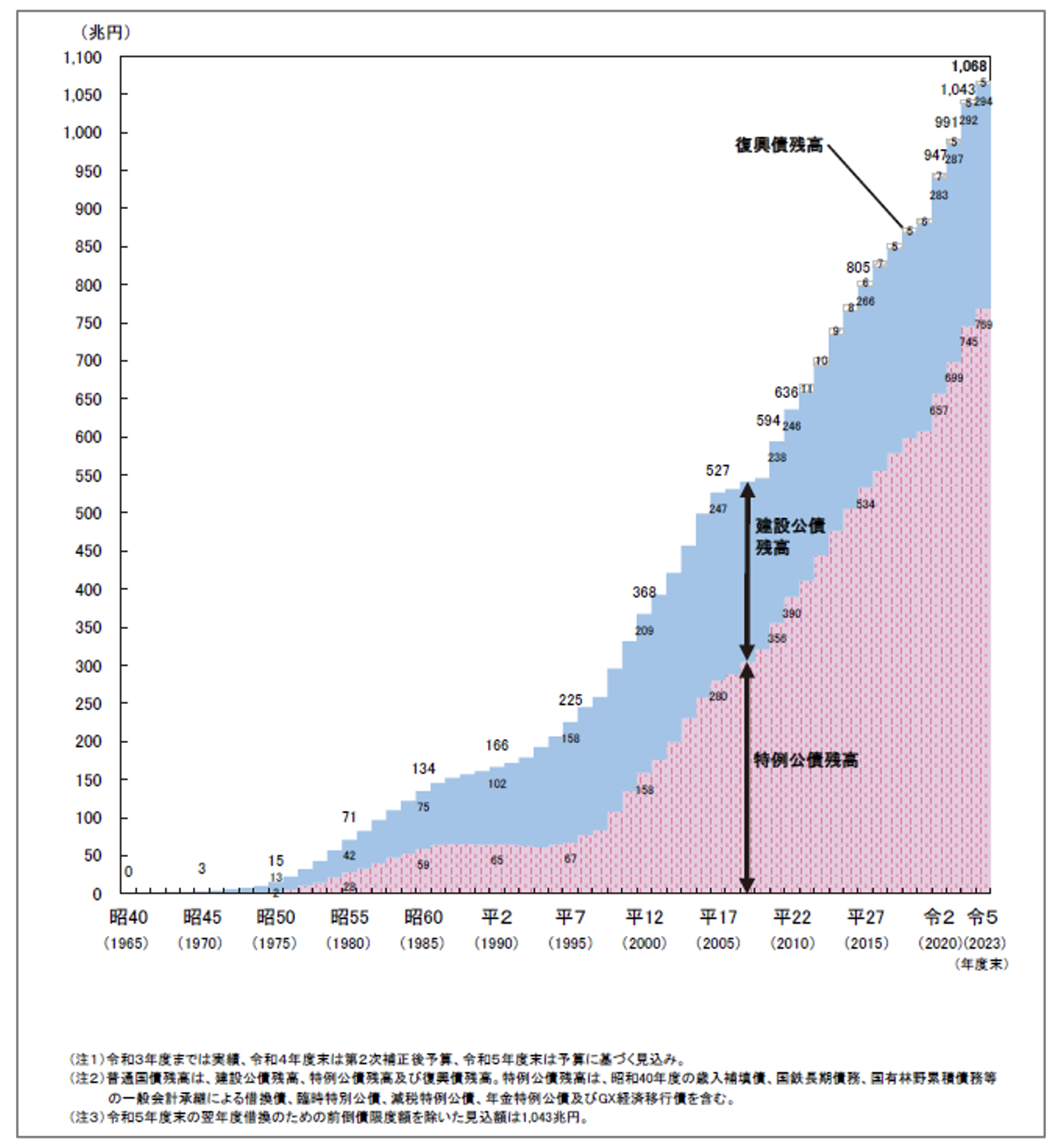

図1 普通国債残高の累積出典:財務省、『日本の財政関係資料』令和5年4月

図1をみると、財政の悪化が著しくなるのは20世紀の終わりからだ。第3楽章の終わり頃から始まり、2008年からは赤字の階段を一度も下ることなく、逆に登りの勾配は高まっていく。ついに「普通国債残高は、累積の一途をたどり、令和5年末には1,068兆円に上ると見込まれています」(財務省、『日本の財政関係資料』令和5年4月、p.5)。

財政支出の始源は第2楽章の福祉国家にある。第3楽章では、もはや国家は人々にやさしくする必要はなくなったが、国家が助けなければならない資本主義が出現した。新自由主義という看板は裏腹であった。国家の介入はあちこちで強化された。この傾向は無批判的に第4楽章に継承された。もはや、資本主義も国家も、それらを規制するものはほとんどなくなった。MMT(新貨幣理論)という驚くべき“理論”まで出現した注1、注2)。

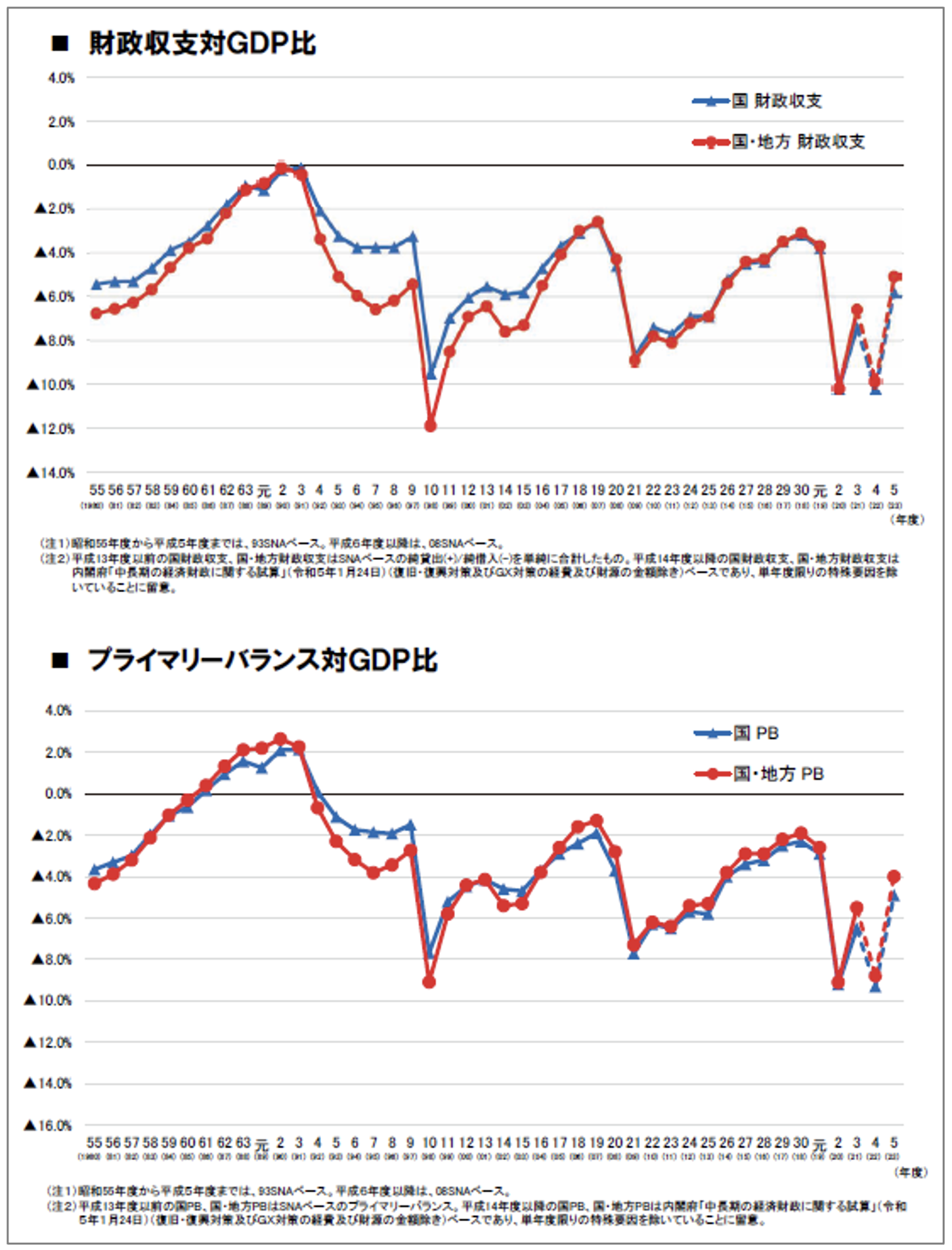

国の単年度の決算、つまりプライマリーバランスを見てみよう。

図2に示すように1989年に一度、均衡する。何度かの改善努力はみられるが、世紀の変わり目から傾向的に下がっている。つまり単年度でさえ均衡できないのだ。だから1,000兆円を超える借金をゼロにする展望はもはや描けない。日本は永久債務国になったのである。

図2 財政収支・プライマリーバランス対GDP比の推移出典:財務省、『日本の財政関係資料』令和5年4月

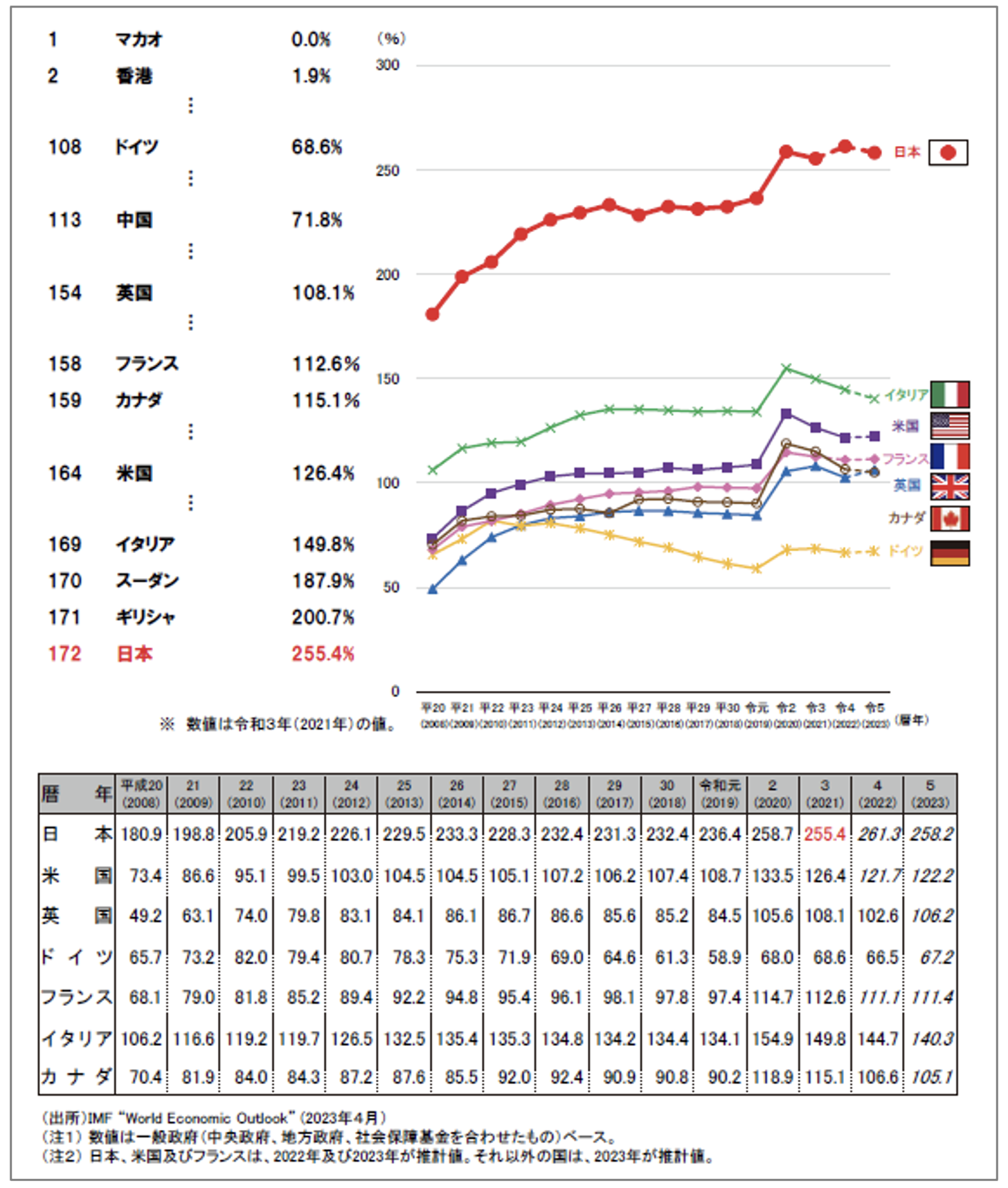

図3は債務残高の対GDP比を国際比較したものだが、日本の突出は目立っている。既に2020年から“国と地方の公債残高対GDP比”は200%を超えている注3)。いくら借金しても、国民から借りているのだから問題なし、という楽観論はもはや通用しない。というのは国債の外人保有比率は2008年の7.5%から2022年には13.8%と倍増している。国債市場での外人の取引は保有ストックの比率以上に活発で既に42%(現物)となり、国債先物市場では71.7%になっている。

図3 債務残高の国際比較(対GDP比)出典:財務省、『日本の財政関係資料』令和5年4月

OECDの「対日経済審査報告書」は「財政健全化はその道筋から一旦離れた」と正直に言っている。一旦ならよいが、永久に離れたのではないか。最近、政治家は財政危機の話をしなくなった。ポピュリズムに乗って、経済への財政支出は常に対象がなんであれ“手厚く”が与野党の合意である。現状に向き合わなくなったのであり、まさに政治の衰退である。

企業の不祥事資本主義は欲望の体系だから不祥事は避けられない。というのは、欲望の向う先は利潤であり、そこに制限はない。しかし資本主義を実際に運動させる経済人は個々の人間として倫理観を保持している。家庭や社会の中で育ち教育をうけるなかで倫理は形成される。このことは、資本主義にはほとんど何も関係がない。

一方、資本主義の欲望は無機質であり機械的でさえあり、制限がない。しかし、それを野放図にすれば、ライオンが互にかみつき合うことになり、結果は自滅であるから、“調整”が発生する。アダム・スミスの見つけた“神の見えざる手”であり、やがて人々のレベルにそれが下りて資本の運動を規制する資本家的合意が形成され、さらにそれが明文化され商法や会社法となる。

しかし、そうなっても両者(倫理と会社法)にはギャップがあり埋まることはない。人間には犯すことのできない聖なるものが認識できるが、資本にはそれができない。法人という概念はあくまでも擬制であり倫理的には限界がある。

第4楽章は、既に述べたように無定見であり主旋律がない。そして、企業の行動に制限を加えないという第3楽章・新自由主義の主旋律が継承されているから両者のギャップは開きやすくなる。