東京都には1万戸以上の定借マンション

最近は建築費の高騰などによって、専有面積の縮小が続いており、不動産経済研究所の調査によると、2023年6月の首都圏新築マンションの専有面積の平均は62.92平方メートルとなっていますが、東京カンテイによると、2020年代以降の定期借地権分譲マンションの専有面積の平均は図表1にあるように70.7平方メートルとなっています。定期借地権制度がスタートした当初の1990年代には78.0平方メートルでしたから、最近はやや狭くなりつつあるものの、それでもかろうじて平均70平方メートル台を確保しており、所有権マンションに比べると10平方メートル近く広くなっているのです。

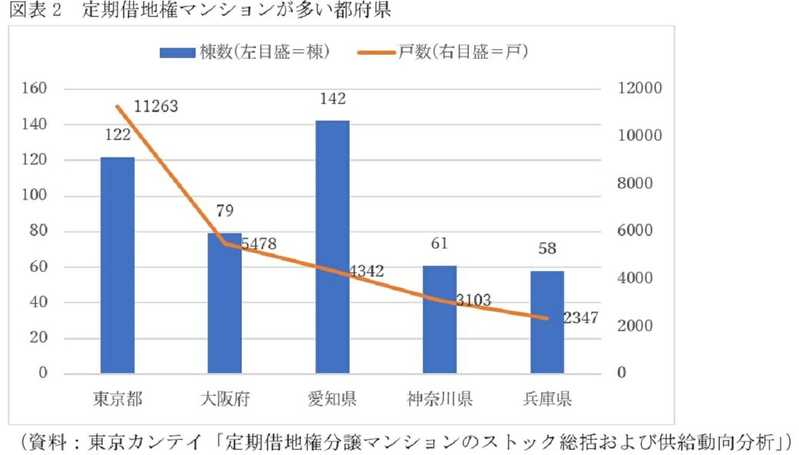

この定借マンション、やはり価格水準の高い首都圏、なかんずく東京都が多くなっています。少しでも、安くて、広いマンションを確保したいという消費者のニーズに対応して、不動産会社が努力しているのでしょう。東京カンテイによると、図表2にあるように、棟数では愛知県が142棟と最も多いのですが、戸数をみると東京都が1万1263戸と全国トップです。次いで大阪府が5478戸で、愛知県は4342戸となっています。

価格水準の安い地方では、さほど多くはありません。青森県、岩手県などのようにいまだに定借マンションの分譲が行われていない県もあります。もともと価格が安いので、定借マンションにする意味合いがさほどないということでしょう。

Kantei eye 116(「定期借地権分譲マンション」のストック総括および供給動向分析 ほか) | カンテイアイ特集 | 市況レポート | 東京カンテイ

最近は借地期間70年の物件が増えている

定期借地権分譲マンションがスタートした当初は、借地期間を50年とする物件が多かったのですが、最近は60年以上、70年とする物件が増えています。東京カンテイによると、2023年に首都圏で竣工予定の定借マンションの借地期間の平均は65.6年で、最長は73年となっています。借地期間70年なら、30歳で買っても100歳まで住めますから、人生100年時代にはピッタリかもしれません。が、幸か不幸かそれ以上に生きてしまったときに、土地を更地にして返還しなければならないので、その後の住まいをどうするのかという問題が出てきます。更地にする資金はマンション管理組合などで積み立てるケースが多いのですが、それでも次の住まいを用意しなければなりません。

また、当初は永住するつもりでも、さまざまな事情で住み替えしなければならないケースが発生するかもしれません。そのとき、借地期間の残りが短くなった物件がどれくらいで売れるものなのでしょうか。