混雑率には最大61ポイントの差がある

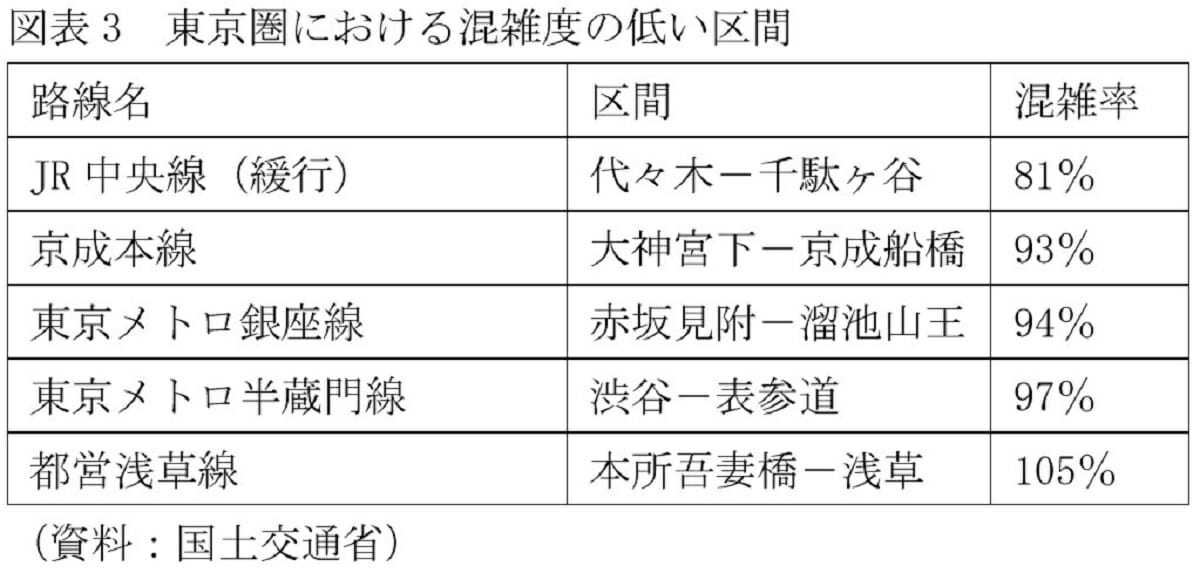

一方、東京圏で混雑率が低い路線・区間は図表3のようになっています。一番空いているのはJR中央線(緩行)の代々木-千駄ヶ谷間の81%でした。定員未満の状態ですから、ほぼ座って通勤・通学できる状態です。そのほか、京成本線の大神宮下-京成船橋間など、4位までが混雑率100%未満でした。5位の都営浅草線の本所吾妻橋-浅草間が105%となっていますが、場所を選べば、いまならゆとりをもって座って通勤・通学できるエリアがあるわけです。

もちろん、今後はポストコロナが本格化すれば、これらの路線でも混雑率が100%を超えることになるでしょうが、それでも最も混雑率が高いJR京浜東北線の川口-赤羽間の142%と、最も混雑率が低いJR中央線(緩行)の代々木-千駄ヶ谷間の81%との間では、61ポイントの差があります。どこに住むかによって、通勤・通学にかかるストレスには大きな違いが出てくるのではないでしょうか。

新線や新駅開業で混雑率が低下する可能性も

ただ、この混雑率、新線・新駅の開業などよって低下する可能性の高い路線・区間もあります。たとえば、東京メトロ東西線の木場-門前仲町間は混雑率138%とかなり高くなっていますが、ここには東京メトロ有楽町線の延伸計画があります。2030年代半ばの開業予定ですが、東京メトロ有楽町線の豊洲駅と東京メトロ東西線の東陽町駅の間、東陽町駅と都営新宿線の住吉駅の間に新駅が開業することになっています。これまで豊洲駅や東陽町駅、住吉駅まで長い時間をかけて歩かなければならないエリアに住んでいる人は、新駅を利用できるようになり、東西線ではなく有楽町線、新宿線を利用できるようになります。当然、東西線の混雑率の緩和につながるはずです。まだまだ先のこととはいえ、そうした将来性にかけてみるのもいいかもしれません。開業が近づいてくれば、資産価値の向上が期待できるといったメリットもあります。