それが今後の日本の色んな部分で重要になってくる『情報通な引きこもり』戦略というわけです。

ある意味で、技術が人類社会を非常に高密度に結びつけた結果、徐々に「人類一個のムラ社会」的現象が生まれており、そこで「ムラ社会のエキスパート」としての日本文化の価値が見直される流れが生まれているという見方もできる(笑)

(この記事を読まれた方に指摘されたのですが、FFシリーズの”反撃”がオンラインゲームの14から始まっているのは、”自分の庭”で世界中の人を遊ばせてその反応を常に見れる環境自体が、上記のような”情報通な引きこもり”のための好適な環境だったのだと言えるかもしれません。)

3. ”出羽守”を中抜きして「海外の反応」を直接クリエイターが受け取れる時代要するに、日本と海外の間に高い情報障壁があった時代には、「海外情報を持っているのは特別な人だけ」だったわけですよね。

そういう間接的な情報には「出羽守バイアス」みたいなものが濃厚にあったはずなんですよ。

「そのコンテンツ自体」に特に思い入れがないタイプの人で、たまたま海外のその国にいるから情報を繋いで間接的にインプットを行う役割を担っていたタイプの人は、やはり特有のバイアスを持っている事が多かった。

・単にそのコンテンツへの愛情が薄いから、本当に細かい大事な部分の指摘の精度がぼやけて伝わってしまう

…みたいな事は十分あったはずだし、もっと言えば、

・日本を出て海外ぐらしをしている時点で、”日本的”な何かに対する反感みたいなものを実は持っているタイプであることも多かった

…みたいな、まさに「出羽守バイアス」みたいなものもあった。

結局、「海外からのインプット」が的外れなものになり、それでも自分たちのコア・バリューを守るためにクリエイター側が過剰に意固地になってしまったりもして、それが過去10年のギクシャクした微妙なプロダクトに繋がってた側面はあったはず。

でも、今や、わざわざ自分のアカウントで配信して評判を得ている海外ファンから、国内にいるクリエイターが直接フィードバックを受けられる時代になっている。

最近よく日本の漫画家のTwitterアカウントに英語コメントが殺到して、翻訳機能を利用して直接コミュニケーションしてるのを見ますが、そういう事に必要な語学力のバーは年々凄いスピードで下がってきている。

結果としてどういう変化が起きるか?

30代後半以上の日本人ならドラゴンボールはまあまあ知ってる事が多いと思うけど、今も実は延々と作り続けられてる後日譚について知ってる人ってほとんどいないですよね。え?青い髪の超サイヤ人がいるの?みたいな感じで。(僕もよく知りません)

「海外のドラゴンボールファン」っていうのは「そのレベルの最新作」までちゃんとフォローした上で、海外ファン目線でのインプットをしてくれる人が大量にいるわけですよね。

また、そういう人たちは、「日本社会に馴染めなくて日本を離れた出羽守」よりは「日本的な何か」に対して好意的であることが多く、日本側のコアの価値を守るための必要な色々に対して過剰に批判的であることも少ない。

とはいえ、別にだからといって「べったり」ということでもなくて、さっきのOmegaProさんとか、やっぱJ-RPGのこういうとこちょっとどうかと思うよね・・・みたいなことは率直に言う感じになってはいる。

こういうコミュニケーションが普及することで、

・日本側が自分たちのコアを守るための大事な部分を壊されないように保護しつつ

・今の世界の流行とフィットさせるための適切なインプットのみを自分のペースで取り入れられる

…を両立できる『情報通な引きこもり状態』が自然に生まれる流れが生まれつつあるところがある。

要するに、「リアルな海外ファン」の様子が動画レベルにリッチな情報として大量に流れ込んでくる時代になれば、過剰な「日本スゴイ」も「日本オワタ」もだんだん説得力を失っていく…ということなのかもしれません。

もちろん、文字通りに「国内クリエイター”本人”が直接海外情報を取り入れる」という話だけでなくても、ある程度こういう「伝え聞く」レベルの基礎情報が共有されていれば、国内クリエイターと海外情報伝達者との間が齟齬なくコミュニケーションできるようになる効果は十分あるはずですよね。

4. 「ポリコレ」の新しい取り入れ方もその先にある実は、FF16は発売前から、主要キャラに黒人がいない事について、色々と「ポリコレ」関連の批判を受けてたんですよね。

それに対して、吉田プロデューサーが「世界観を守る方が大事だ」みたいな事を言って結構炎上してたんですけど…

ただ、今回色んなFF16体験版レビューを動画配信してる人を色々と見てて、黒人の人も結構いましたけど、本気で「怒って」いる人は僕が見た限りいませんでした。

でも「冗談として」は言う…みたいな距離感ではあって、こういうトーンの指摘であれば、もっと新しい「取り入れ方」ができるんじゃないかと思うところもあるんですよね。

というのは、やっぱ「黒人キャラ」を出すと、現状では物凄くステレオタイプ的な「黒人キャラ」になってしまいがちなところがあるじゃないですか。

ファイナルファンタジーシリーズで言えば、FF7のバレットも黒人ですが「いかにも黒人キャラ(一本気なタフガイ系)」ですし、FF13にもアフロヘアの黒人(サッズ・カッツロイ)がいたんですが、あれもなんか別のタイプの「いかにも黒人キャラ(とにかくヒョウキンな陽キャ系)」という感じだった。

特に(日本カルチャー好きの)色んな若いアメリカ黒人のナマの声みたいなのを聞いていると、そういう「いかにも黒人キャラ」みたいな描かれかた自体が自分には負担感がある…っていう人は結構いるなと感じます。

別に人種とか関係なく、白人の外見のキャラやアジア人のキャラでもいいから、「自分個人が内面や存在として気に入ったキャラ」に自分を投影したいのに、「お前は黒人なんだからこの黒人キャラに自分を投影しなさい」みたいなのがかなり余計な「呪い」になっている側面もある。

具体的には例えば黒人男なら変にマッチョになるか過剰にヒョウキンで陽気になるかしかなくて、とにかく白人キャラには許されている「普通な」タイプのキャラクターになりえない的な問題があって、

「いや俺そんなマッチョでもヒョウキンな陽キャでもないんだけど」

…という黒人の居場所が逆になくなってるみたいなところがある。

そういう文脈の中で、日本アニメには「どの人種とも特に考えられていない(あるいは明らかに日本人ってことになってる結果として人種とか意識しない)」キャラクターの中で、人種とか関係なしに「他ならぬ自分個人が自分を投影できるキャラ」を好きになりたい・・・みたいな欲求は結構ありそう。

日本人は別に『進撃の巨人』のリヴァイがアジア人か白人か黒人か…みたいな事を議論しないというか意識すらしてないと思いますが、そういう事を真剣に騒げば騒ぐほど、黒人の人は「明らかに肌が黒いキャラ」以外に自分を投影できないのか?みたいな逆の呪いになってしまう。

リヴァイvs獣の巨人(=猿=ジーク)の動画に世界中のアニメファンが「うおおお!かっけええええ!!」ってなってるときに、別にリヴァイが何人種だろうと自分を投影したければすりゃいいじゃん、というのが本来あるべき姿ではある(勿論また実写版を作るなら大問題になるんでしょうけど)。

もっと言えば「呪術廻戦」のキャラクターは一部を除いて全員日本人(か”呪い”)だけど、別に何人種だろうと好きなキャラクターに自分を投影すりゃいいじゃん、というのが本来あるべきゴールであるはず。

要するに、この「ポリコレ騒動」は、既に「その対象者(例えば黒人とか性的少数者)の普通の人」の問題ではなくなって、ある意味で「延々と”政治的先鋭化のネタ”に使いたい活動家タイプの人のオモチャ」になってしまっている部分も実際にはでてきている。

本来あるべきゴールは、主要キャラの何人かの外見を黒人に変えるのを特に「世界観へのダメージ」なしに普通に行えるようになる事であるはずが、現時点では「黒人を入れる」「性的少数者を入れる」こと自体が、「常に政治的先鋭化を優先したい活動家タイプの人のオモチャにされる」的な文脈が入り込んでしまって余計に難しくなっている問題がある。

そこを丁寧に分離することによって、さっきのOmegaProさんのようなレベルのトーンでのすり合わせが丁寧に行われれば、「じゃあ例えばこのキャラ黒人にしても別に問題なくない?」というような調整はもっと容易に行われうる未来があるはずだと思います。

実際、このFF16のストーリー自体を冷静に考えてみれば、そういう「丁寧な対話のモード」が成立する流れになりさえすれば、別に主要キャラの誰かを黒人にしても十分成立する感じがしました。

それが結局今回なぜできなかったかといえば、今は「政治的に先鋭化した活動家”以外”の人たち」が持っていた価値観を表現するにあたって大事にしたい部分を切り裂いてしまう形でしか、「黒人や性的少数者を登場させる」事ができない状況になってしまっている事が原因なんですね。

結果として、欧米諸国の上澄みも上澄みの部分では虫も殺せないような「優しい文化」が普及する一方、欧米社会の中ですらその価値観への反感から「もっと徹底して逆をやってやるぜ」みたいな運動が盛り上がって社会が真っ二つになっているし、ましてや中国やロシアやグローバルサウスではそういう「欧米的理想」自体が全拒否にされかねない状況にまでなってしまっている。

つまり今はもう、「二つの世界をいかに溶け合わせるか」が大事な時代になっているってことなんですよ。

欧米的理想と「そのローカル社会が人間的調和を生み出すために大事にしてきた価値観の中にあるコア」の部分を、いかにどちらも否定しない形で両立させていくかが、今後は重要になってくる時代の入り口まで来てるんですね。

以下記事で書いたように、

日米合作映画のスーパーマリオブラザーズムービーが世界中で大ヒットになっているのも、そういう「先鋭化した対立が前提の時代」を終わらせるにあたって日本発の文化が重要な意味を持つ未来を先取りしていると思います。

勿論、過去20年の「ポリコレ型異議申し立ての嵐」の時代にも、新しい価値観を導入していくという意味で必要性があったわけですが、それが本当に「過去からの伝統の延長とフィットして自然になる」ためには、「次の課題」が現れてきているんですね。

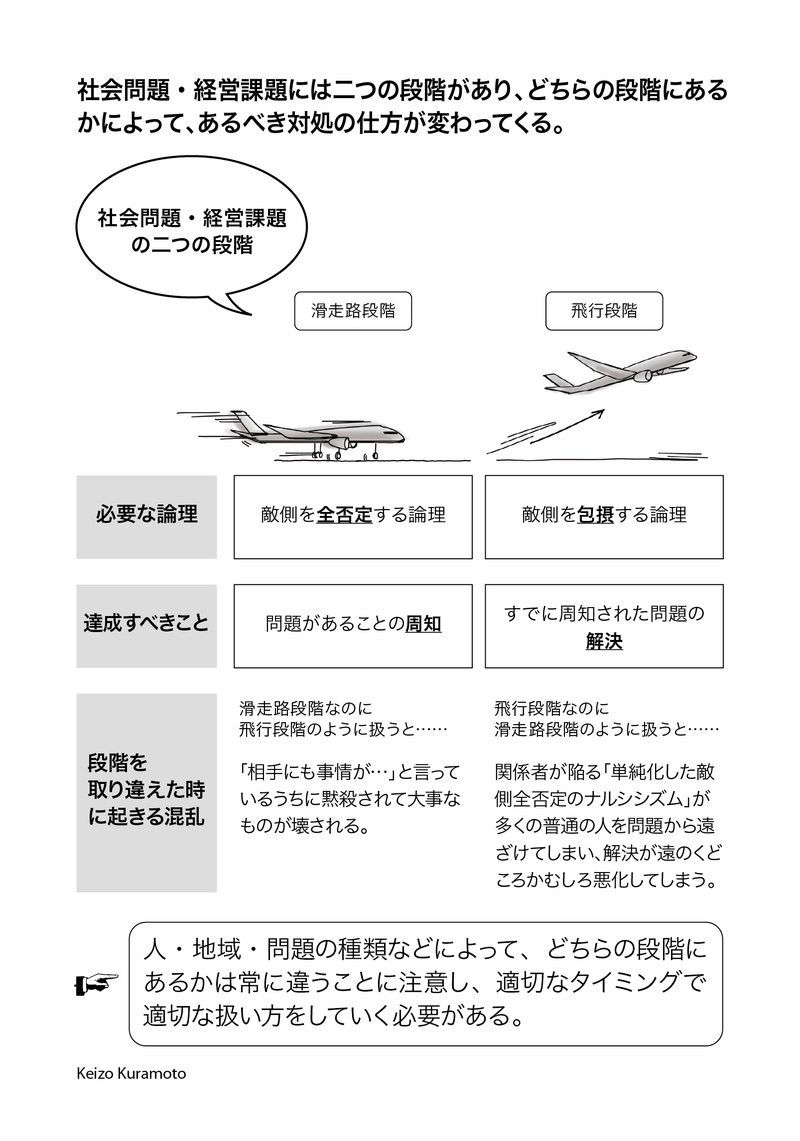

私の本でよく使う以下の図のように、「問題が周知されるまで」と「問題を解決する」には別のモードが必要で、過去の強引なポリコレ運動で「提出された問題」は、いかにその社会の「日常レベルの細部の文化」と溶け合わせるみたいな事が最終的に必要になってくる「次の段階」に達しつつあるということなのだと思います。

過去10年〜20年の日本が、国として「めっちゃうまく行ってて何の問題もないぜ!」と思ってる人は日本人にも多くいないと思うんですよね。

ただ、私の個人的な意見としては、過去20年は「世界の流行」と「日本社会のコアの美点」との間のギャップが大きすぎて、安心して世界の流行に国を開いていって積極的に打って出るみたいなことは難しかった事情はあるなと思っています。

その間「世界にアジア人の文化を売り込む」のは韓国人さんとかにお任せしておいて(笑)、できる限り過去の遺産を食い延ばして自分たちのコアが崩壊しないように内輪で守って生きてきた意味は、今後必ず”成果”に繋げていけるはず。

要するに過去20年の人類社会というのは、とにかく「個人」ベースの政治的・経済的主張のみをベースにどんどんグローバルでオープンな仕組みの中にあらゆる権限を吸い上げていくメカニズムによって駆動していたわけですよね。