前回、資金循環統計のデータをご紹介しましたが、今回はOECDのデータとなります。

日本は1991年にかけて資金過不足がプラス化していき、その後マイナスに転じます。主に債務証券(国債、オレンジ)が増えたためですね。

特に1997年→1998年に一気に増え、その後高い水準が続きます。

2009年の増加はリーマンショックを受けてのもので、後ほど明らかとなりますがこれは各国共通の挙動です。

一方、1998~2004年ころの高い水準が日本固有の挙動で、企業の黒字化に伴って政府の負債が増加した時期となりそうです。

また、日本の場合、金融資産の増加もそれなりに多いようですね。

全体を通じて、1990年代以降の資金過不足はマイナス5~10%程度で推移しています。

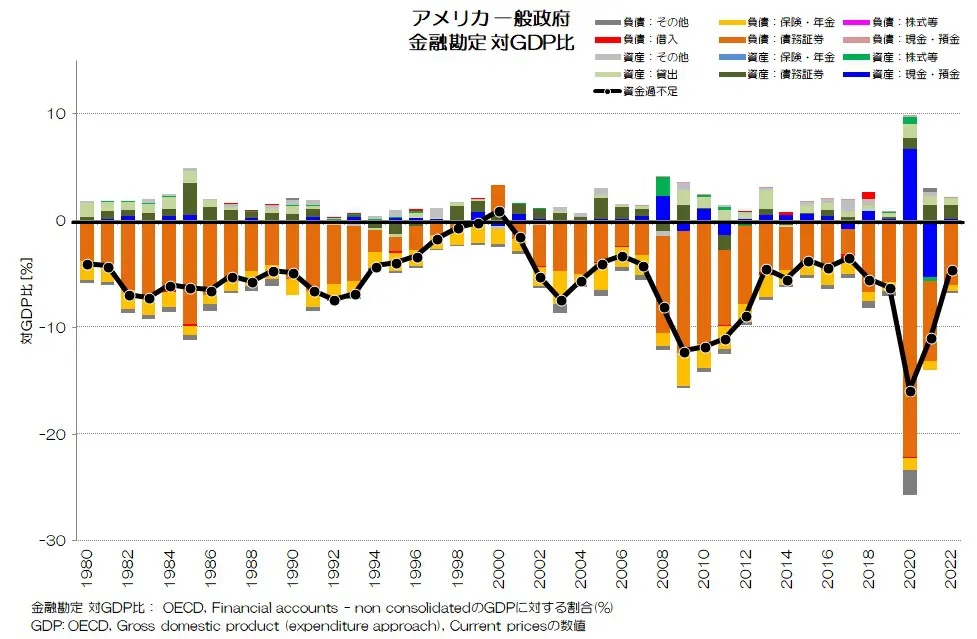

2. 政府の金融勘定:アメリカ次にアメリカ政府の金融勘定を眺めてみましょう。

図2 アメリカ 一般政府 金融勘定 対GDP比OECD統計データ より

図2がアメリカ政府の金融勘定 対GDP比です。

やはり日本同様で多くの期間で資金過不足マイナスになっていますね。マイナスの水準でいえば、日本よりも大きそうです。

2009年、2020年の急激な高まりはリーマンショック、コロナ禍へのリアクションと考えられそうですね。

1982~1993年あたりで資金過不足マイナス5%強の状態が続いていたようです。

また、日本とは異なり金融資産の増加があまり見られないのも特徴的ですね。

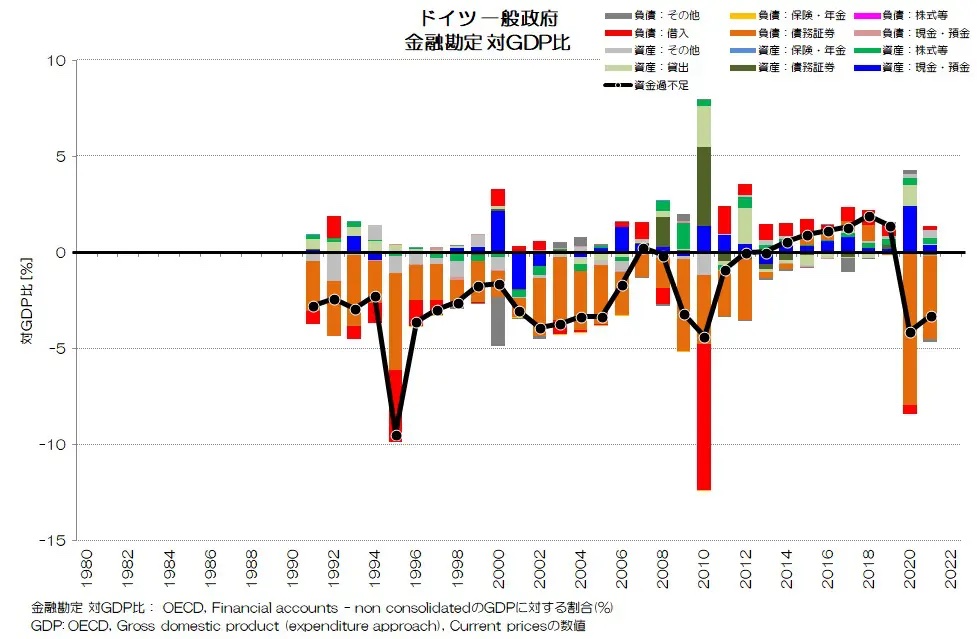

3. 政府の金融勘定:ドイツ続いてドイツの状況を眺めてみましょう。

図3 ドイツ 一般政府 金融勘定 対GDP比OECD統計データ より

図3がドイツ政府の金融勘定 対GDP比です。

1980年代のデータがないのが残念です。

緊縮的と言われるドイツ政府ですが、2010年頃までは資金過不足でマイナス5%弱と、それなりの資金不足の状態が続いていたようです。

1995年にピンポイントでマイナスのタイミングがあるのが興味深いですね。

1993年にドイツは深刻な不況に見舞われた(経済企画庁)、という事ですがそれに対するリアクションなのかもしれません。

2011年以降からプラス化していき、コロナ禍でまたマイナスに転じています。

確かに負債のうち債務証券(国債)の水準は日本やアメリカよりも少な目ですが、資金余剰は2012~2019年のあたりに見られる程度ですね。